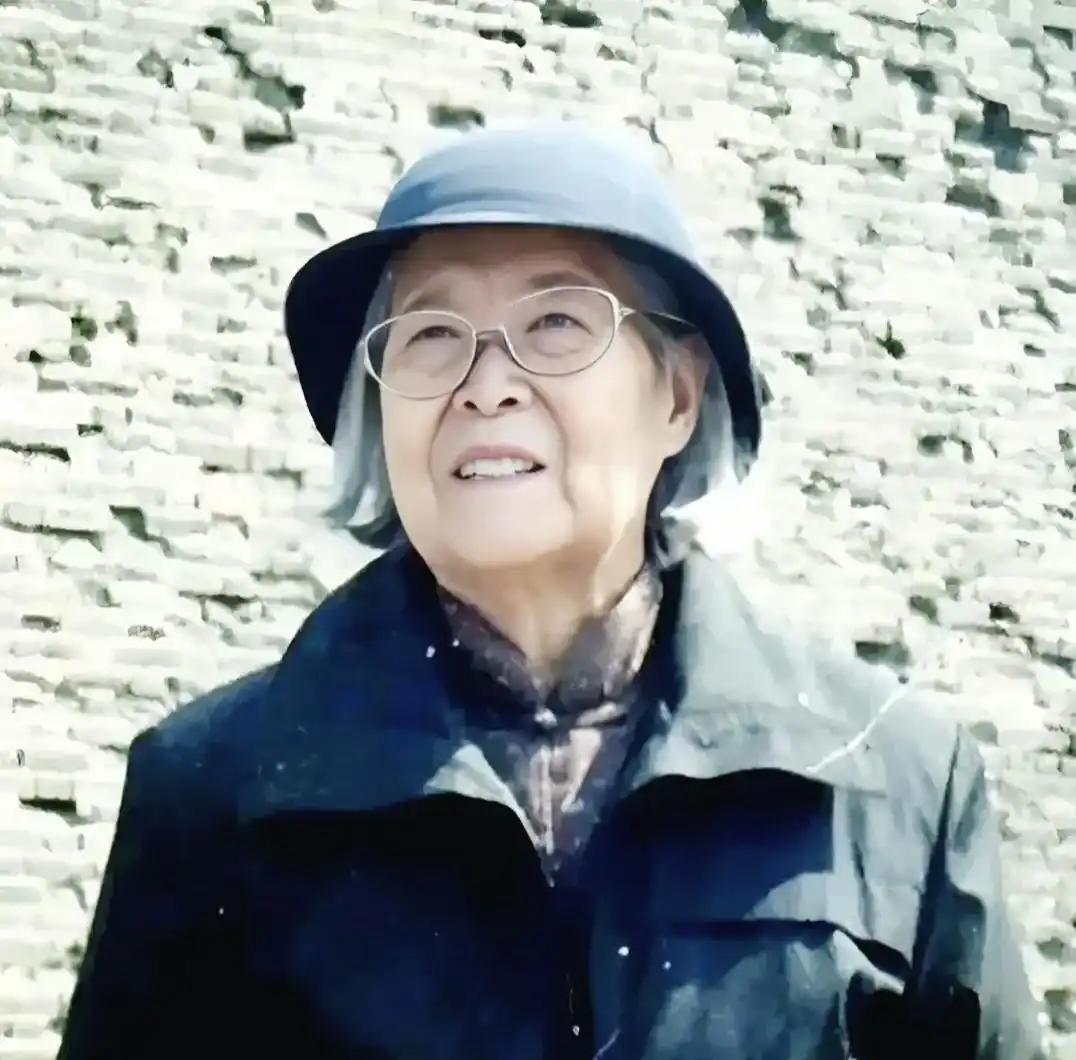

晚年的傅冬菊,作为傅作义的女儿,北平和平解放的功臣,成功解放北平后,本该平步青云的她竟然做出了这样的选择。 北平那天就是一锅粥,城楼上全是红旗,街上人挤着人,锣鼓声震天响,傅作义就站在前门上头,底下解放军的帽子一片一片的,人头攒动,谁也看不清谁,傅冬菊就混在人群里,一件灰大衣,手紧紧捏着,就那么看着城楼,脸上也没个啥表情,可认识她的人不少。 傅作义的亲闺女,北平这事能这么平稳,她功劳大了去,背后都说这姑娘胆子不是一般的大,扮成学生给自个爹递消息,好几次都是在鬼门关前头转悠,解放军一进城,组织上就找她谈话,说给安排个好位置,级别不低,算是对她的肯定,她就回了俩字,不要,说得那叫一个干脆,把人都给说愣了,这好事别人求都求不来,她倒好,扭头就走,理由也简单,说自己干那些事也不是为了当官。 她那点贡献,放别人身上能吹一辈子,她连提都不提,那时候傅作义身边全是亲信,外人根本插不进去,她能拿到第一手的情报,家里有什么动静,前线有什么部署,她心里门儿清,这边是家里的机密,那边是地下党的同志,递出去的每一张纸条,可能就关系到一条街的房子还在不在,一城人的命,这事换了谁都干不了,她不是立功那么简单,她是直接把整个棋盘给动了。 解放那天她也没上城楼去风光,就自个儿找个角落站着,看着那些欢呼的人,她后来说,就想起去年在西四那会儿,去送情报,看见墙根底下有个老太太抱着孙子,冻得直哆嗦,手里就半块窝窝头,孩子小,都咬不动,她当时就想,要是能让这些人过上好日子,自己干啥都行,她做这些真不是为了谁给她记一功,就是为了街上那些吃不饱饭的人。 组织上真心想安排她,位子不低,背景也硬,资历也够,别人挤破头都想要的,她就一句不合适,说坐办公室离老百姓太远了,她怕自己坐惯了那把椅子,就听不见外头真正的声音了,时间一长,心就跟地离得远了,她不要什么功臣的头衔,她就想亲眼看看,这城里的人是不是真过好了。 她自己申请调去《天津日报》当记者,没要车,也没要秘书,就一个布包,天天跟人挤公交,往小胡同里钻,她说自己不缺后台,就缺跟老百姓的距离,街坊邻居问她图个啥,她说看着孩子们都能上学就挺好,当记者那日子苦,天天在外面跑,一双鞋全是泥,冬天冻得耳朵通红。 有人认出她来,说傅将军的女儿咋干这个,她就笑笑,帮着旁边的大娘整理下衣服,说现在胡同里的孩子都能安安稳稳上学了,天天看着,心里才叫踏实,这话不是说说的,是她心里头真这么想,她早就明白,跟那些任命书比,写满了采访笔记的本子才更沉。 别人都拼了命往上走,她偏要往下扎,不是傻,是觉得那些看不见摸不着的东西不牢靠,她不敢坐办公室,是怕那屋里的暖气,让她忘了街上的冷风,她跑新闻也不是为了出名当个名记,就是想有个由头,天天能去问问人家,你家还缺啥,孩子吃上热乎饭没有,她救的是这座城,现在守着的也是这座城里的人。 最金贵的“勋章”,不是什么奖状,是她那些笔记本上一道道的勾,有人问她后不后悔,她就翻出那堆旧本子,每一页都记着谁家有什么困难,谁有什么诉求,旁边有的画了勾,有的写着解决了,她指着那些勾说,这就是我的勋章,比什么头衔都实在,她说这话的时候,脸上还是没什么表情,不是装的,就是她心里最真实的想法。 她不是什么大义凛然的女英雄,也不是什么道德标杆,就是认准了一件事就走到黑,升官发财那套东西压根就没进过她的脑子,她爹傅作义也不劝她,她回家吃饭,身上脏兮兮的,手上全是老茧,傅作义就默默给她夹一筷子菜,老将军晚年坐在北京的老宅里喝茶,也知道自己这辈子有遗憾,看女儿这样,就说了一句,你比我做得实在,这就是最大的认可了,他知道,女儿这是在替他守着这座城,守的不是城墙,是城里实实在在的日子。