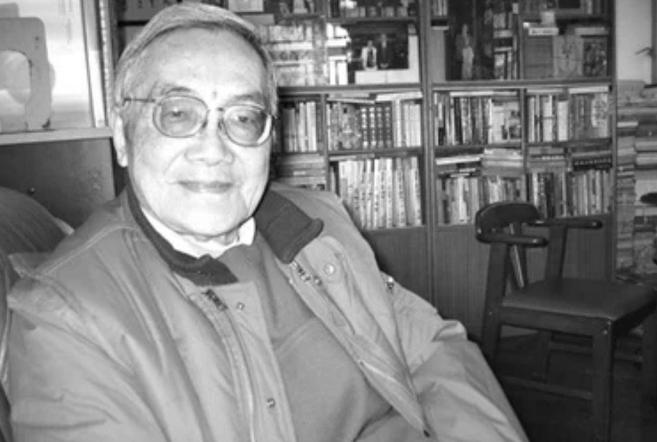

蔡省三是蒋经国在江西搞“赣南新政”时提拔的年轻干部,他没有大学学历,22岁就被蒋经国任命为《江西青年日报》总编辑,从那时候起,他就被视为第一批“太子党”的亲信之一,发誓一辈子要效忠蒋经国。 赣州的晨雾很重,街巷尽头的报馆窗上贴着新印的号外。油墨的味道混着潮气,弥漫在巷子里。年轻的蔡省三卷着袖子,从印刷机旁走出,手里还沾着墨。他的眼神里透着那种执拗的光——要把新闻变成武器,要让纸上的字去改变现实。蒋经国看中得正是这种劲头。那一年,蔡省三才二十二岁,没读过大学,却成了《江西青年日报》的总编辑。一个地方青年,突然走进赣南政治实验的核心。 那段时间的江西并不平静。战火逼近,物资短缺,地方官吏混乱。蒋经国受命整顿赣南,被赋予“从头再造”的权力。赣州成了他的试验场。整顿官场、改革财政、推进教育,一项项政策接连出台。青年是他最看重的力量。他相信,年轻人没有旧习气,能干事,敢冒险。蔡省三就这样被挑选进来——一个写文章比写信还快的青年,成了赣南“新政”的喉舌。 报社并不大,几张桌子,一台手摇印刷机,几盏昏黄的灯。蔡省三带着十几名青年编辑挤在那间屋子里,每天熬夜校稿。油印机的轰鸣声常常通宵不息。报纸内容全围绕新政展开——反贪、兴学、节俭、实业。蒋经国要求文字“短、快、准”,报纸必须传达政令,也要讲出民情。蔡省三抓得很紧,哪怕一个错字也不放过。蒋经国视察时拍了拍桌上的报纸,说了一句“有劲”,第二天,《江西青年日报》的发行量就翻了一倍。 赣南新政是一场冒险。上有中央监督,下有地方掣肘。蒋经国带着年轻干部穿街走巷,调查田亩、问计百姓。地方豪绅暗中抵触,老官员表面附和,实则拖延。报社成为宣传核心,每篇社论都像一枚火种。蔡省三带头下乡,蹲点写稿,连夜送稿印刷。报纸开始刊登“青年实干故事”“廉政先锋”“赣南之声”,街头巷尾争相传阅。蒋经国称之为“纸上新政”,那也是赣南官民第一次真正感受到舆论的力量。 时间往前推,《蒋经国年谱》记载,这一时期蒋经国提出“以青年治赣”,希望用新血替换旧官。蔡省三的任命象征新政用人的突破:不看出身,不问学历,只论实绩。那支青年编辑队伍中,多数人出身寒门,靠写字与跑腿进入行政体系。蔡省三一边编辑报纸,一边协助建立青年干部培训班,负责宣传教育。蒋经国在多次会议上点名表扬这支团队,称他们“敢想敢干,风气可嘉”。 战争逼近的消息改变了节奏。1944年,新政因战局变化被迫中止。报纸停刊,档案封存。蔡省三调往国民党江西省党部工作,转入宣传部门。蒋经国离开赣南时,特地到报社走了一圈。机器停了,桌上堆着没发出的稿纸。那段日子被称作“赣南实验”的结束,但对许多年轻人而言,也是政治命运的转折点。 后来,蔡省三随政府迁往台湾,继续在新闻与出版领域任职。早期同事多数散落各地,有人进入政界,有人隐退学术。蔡省三留下的履历寥寥,只在台湾档案中能看到几次任职记录。媒体再提起这个名字,多半只在蒋经国传记中,作为“赣南青年报系”的一员被提到。他自己从不多言那段往事。 官方资料显示,赣南新政为蒋经国政治思想的成熟阶段,奠定其后来执政思路。廉政、实干、青年治政——这些理念后来在台湾得到延续。蔡省三等人推动的青年宣传体系成为现代新闻体制雏形。澎湃新闻在《赣南新政史实研究》中指出,《江西青年日报》是近代中国地方政府主办报刊中的特例,兼具舆论引导与行政功能。 对蔡省三个人的记载不多,更多停留在“青年干部”身份上。百度百科仅列出其出生地、报社职务与迁台履历。没有确证的“誓效忠”“太子党”称谓,也没有档案记录“亲信”字样。权威出版物认为,这类说法多出自后人误读。蒋经国虽重用青年,但制度上依然按公务任命,不涉及个人政治集团。 赣州的老街后来重修,《江西青年日报》的旧址还在。屋顶新瓦替换了旧梁,印刷机早已锈死。墙上挂着当年的合影,蔡省三站在角落,神情专注。旁边是蒋经国年轻的面孔。两人都穿着灰色布衣,背景是一排标语:“青年自立,实业救国。”字迹已模糊,却仍能看出当年的气势。 历史的镜头定格在那里。那场短暂的新政实验,虽未延续,却留下制度的种子。蒋经国后来在台湾推行“青年干政”政策,其雏形正源于赣南的干部训练模式。《蒋经国传》记载,他晚年回忆赣南岁月时曾提到:“那些青年,是最纯粹的信念。”蔡省三的名字虽然鲜为人知,却是那段历史的注脚之一。 赣南的风依旧吹着,老屋沉默地矗立。那些曾经在油墨间写下理想的青年,如今成了历史中的名字。蒋经国的新政早已写进史册,而蔡省三的故事,也随着那台手摇印刷机的轰鸣声,成为一段不会被遗忘的青春篇章。