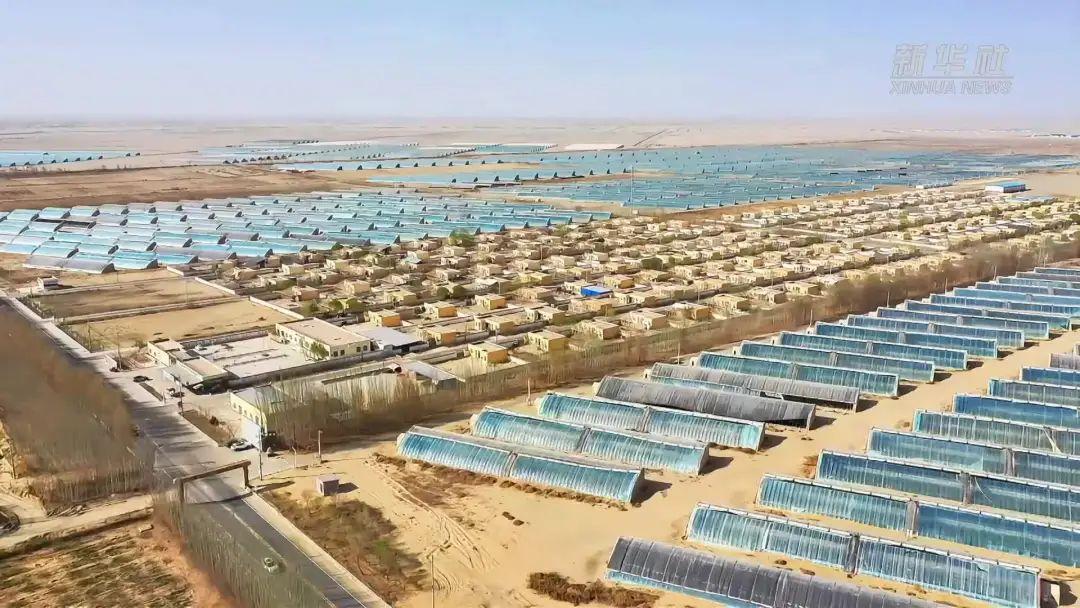

身边就有一个典型的 “降维打击” 例子,是同事昨天分享的:他父亲种植的 80 亩棉花开始采收,只用一个上午,80 亩棉花就全采完了。同事感慨,回想起 20 年前,棉花完全靠手采(新疆习惯叫 “捡棉花” 或 “拾棉花”),从播种到采收的麻烦程度,远不是现在能比的。 过去新疆采棉花全凭人工,得把棉花一朵一朵从棉桃里摘下来。为提高效率,采棉人腰间都会系一个专用花兜,花兜开口在肚皮位置,摘几朵就顺手放进兜里。2010 年以前,新疆棉花几乎全靠人工采摘 —— 白天一朵朵摘,晚上再统一运到棉花场堆成垛。 新疆地广人稀,但棉花种植面积大,一个种植户通常种几十亩,也有承包成百上千亩的大户,单靠自己肯定忙不过来。每到秋季,就得雇佣大量 “季节工” 或 “拾花工”:一部分是新疆本地少数民族,更多的来自河南、四川、甘肃、安徽等内地省份。 那会儿新疆特别缺拾花工,连孩子都得参与。尤其是兵团地区,四年级以上的学生,会以班级为单位,由班主任带队,每年参加约 20 天的拾花劳动。同事说,他 2000 年上四年级,到 2006 年初中毕业,每年秋天都没逃过学校组织的捡棉花。 90 年代,拾花工每采一公斤棉花能赚 3~5 毛钱;到 2006 年前后,棉花涨价,工钱也涨到 1~1.5 元 / 公斤。当时每人每天平均能挣 70 元,每月 2000 元,拾花高手一天能赚 100 元以上。 这些内地拾花工,通常 9 月初搭伴坐火车来新疆,联系好雇主后,食宿由雇主解决。最晚 12 月初,雇主家棉花采完,拿到几个月的工钱才返程。辛苦 2~3 个月,能赚五六千元,在 20 年前这已是相当可观的收入。 同事还记得 2007 年他上高中时的场景:8 月底还没开学,父母就开始准备安置拾花工 —— 腾出院里 2 间房,又收拾好后院 2 间房,准备了 20 多床被褥,还有 20 多套花兜、白帽、包单。他父亲还特意砌了一口大锅灶,买了一副三层不锈钢大笼屉。 等他国庆放假回兵团家里,家里早已住满拾花工,连他的房间都被占了 ——5 间房挤了 20 个人,大多是父亲联系的河南南阳老乡,多是 50 岁上下的人。吃饭时,这些老乡和他的叔叔、婶婶们坐在一起;晚上,他只能和几个叔叔凑活睡,家里热闹得很。 整个拾花季,同事父母要全程负责 20 个拾花工的后勤,尤其是吃饭这件事,几乎全靠他父亲操持。他父亲每天 6 点前起床,7 点做好早饭叫醒大家,8 点前开拖拉机把所有人送到棉花地(新疆与内地有 2~3 小时时差,这时天刚蒙蒙亮)。 因为拾花工多是河南人,爱吃面食,他父亲一大早就要发一大盆面。11 点前开始准备午饭:揉好发面,烧开水,蒸三大笼屉馒头,再煮一大锅河南烩菜、一锅玉米南瓜粥。中午 2 点前,用三轮车把饭送到地头,大家在棉田边吃饭,省得来回跑浪费时间。饭后,父亲又得赶回家准备晚饭;临近天黑,母亲会组织人把当天采的棉花装到拖拉机上,拉回棉花场。父亲还得抽时间去棉花场过秤,把每个人当天的拾花公斤数逐一记下来,再把棉花堆到棉垛上。 为鼓舞士气,连队会把拾花高手的姓名、当天拾花量写在公示栏或棉花场的黑板上。同事说,要是自己的名字能出现在那面墙上,当时会觉得特别光荣。 等所有人忙完回家、吃完饭,往往已经 11 点了;遇上临时有事,忙到 12 点以后也是常事。就这样,他父亲每天平均只睡 5 个小时,从 9 月初熬到 12 月初,整整 3 个月 —— 现在想起来,当年种棉花是真的辛苦。 这种状况,直到 2012 年前后才彻底改变:采棉机开始普及。一块 80 亩左右的棉田,采棉机 4 个小时就能采完,采好的棉花会用厚薄膜像胶带一样打包。种植户们终于告别了雇人采棉、忙活几个月的辛酸日子。 采棉机的出现,不止解决了劳动力问题,还大幅压缩了采棉时间 —— 不用再忙到 12 月(那时新疆已很冷,遇上冬灌水,还得踩着冰凌捡棉花)。它还改变了南疆的种植模式:10 月初采完棉花,能接着种小麦,第二年 6 月收完小麦,再种玉米、大豆、向日葵等短周期作物,实现了中原地区 “两年三熟” 的种植模式,土地利用率大大提高。 更重要的是,不同作物轮作,能有效减少常年单种棉花导致的 “重茬病”,对新疆农业的良性可持续发展也大有好处。可以说,采棉机把新疆一项耗时 3 个月的 “工程级” 工作,断崖式压缩到 4 小时完成,这是机器对人工实打实的 “降维打击”。