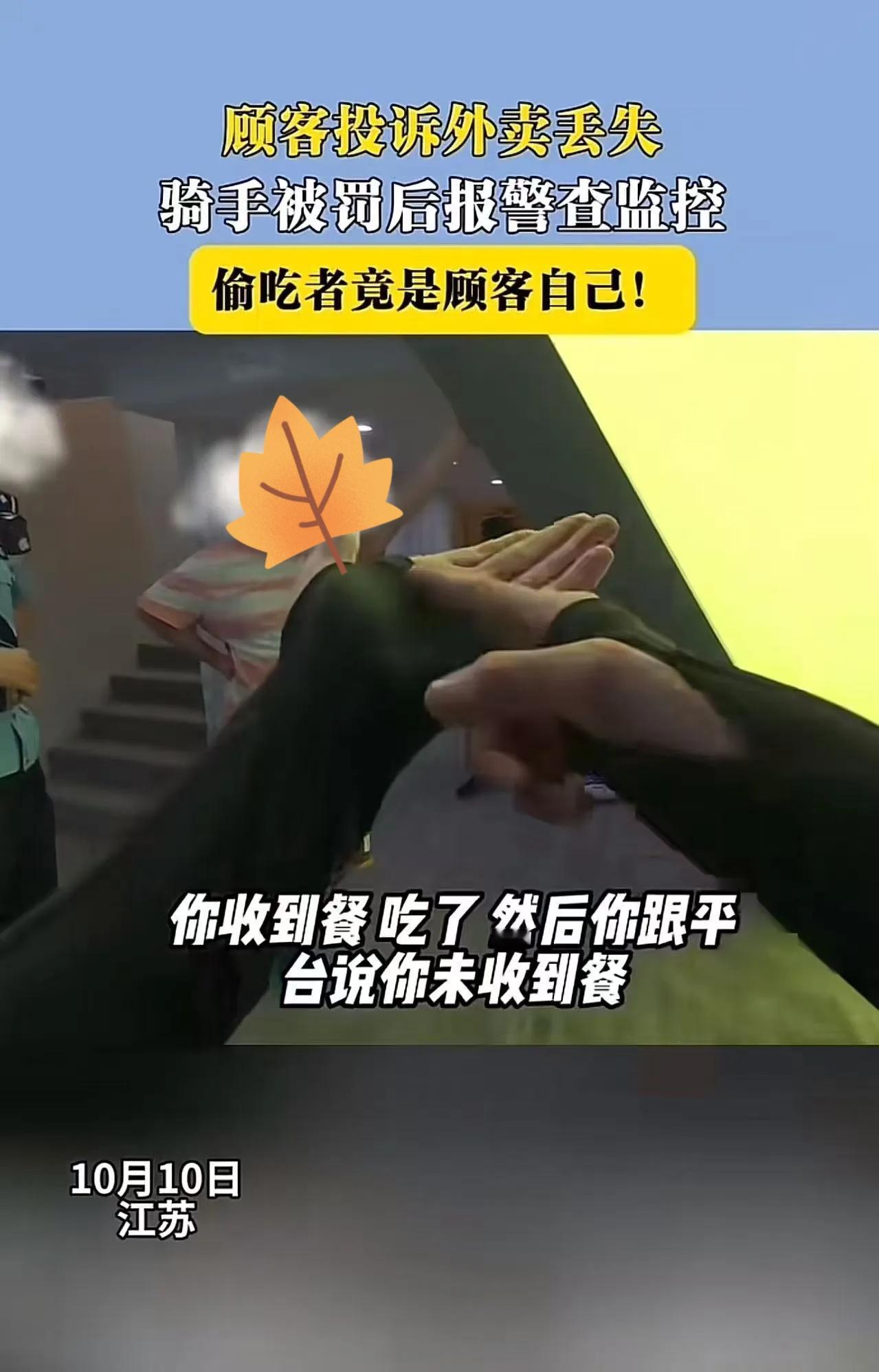

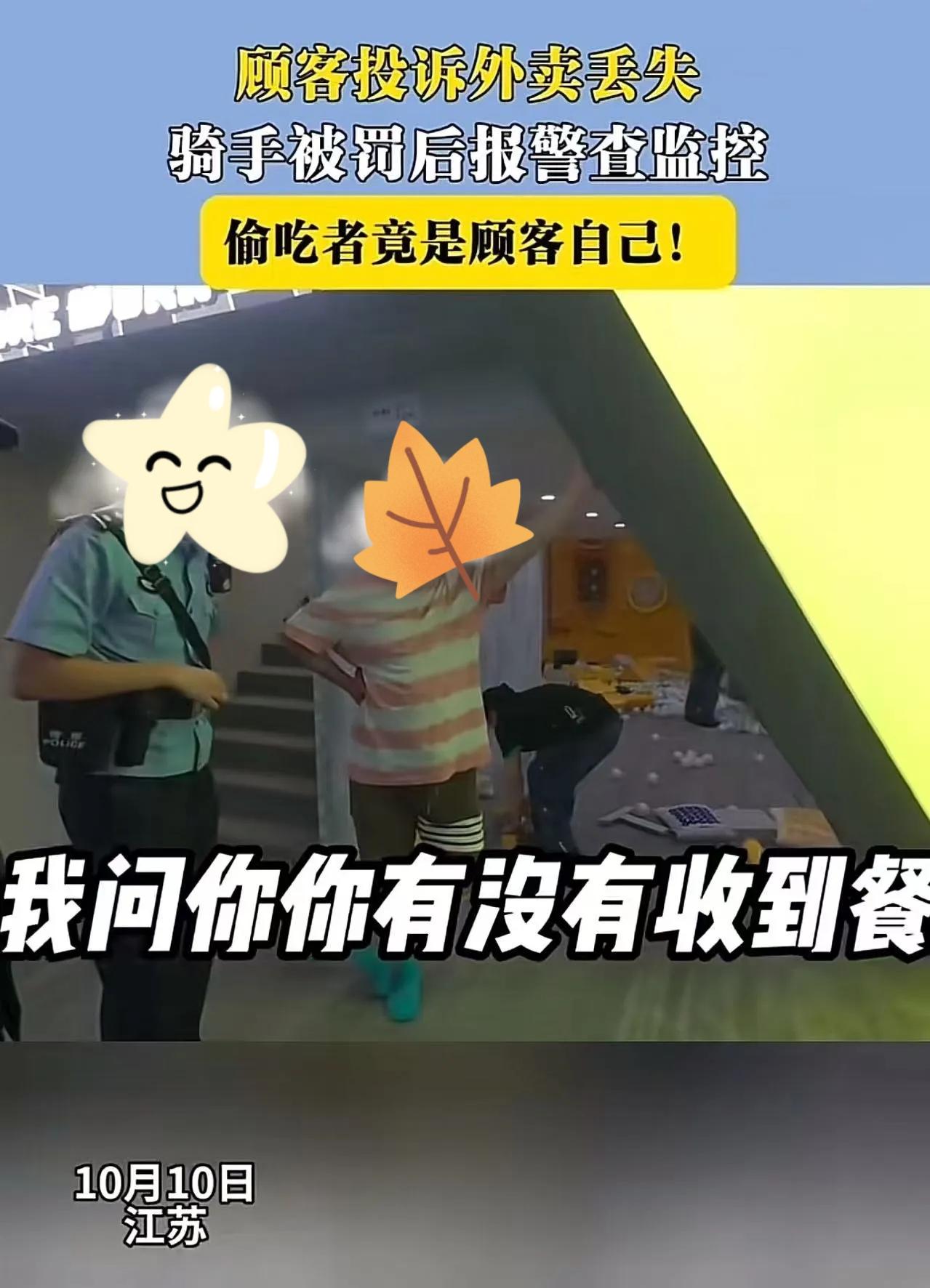

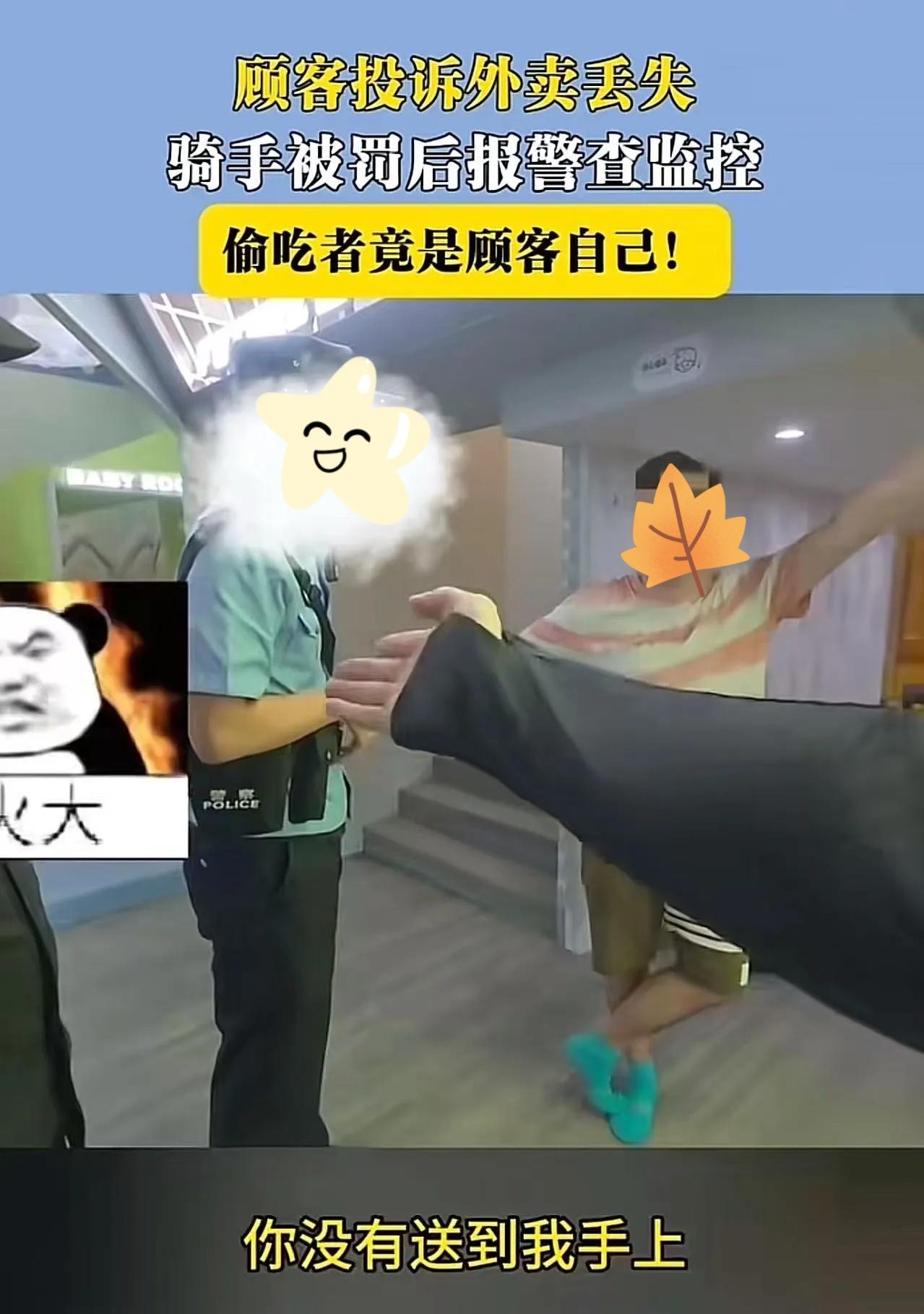

监控下的“自导自演”:外卖小哥自证清白,顾客偷吃反报案闹剧始末 江苏一室内儿童游乐场,一场由9.3元引发的外卖纠纷,揭开了人性里的小算盘。外卖骑手接到平台丢餐处罚通知时又气又懵——自己明明按流程送达、拍照留证,还特意托付工作人员照看,怎么就成了“失职”?忍不下这口气,他选择报案,而监控镜头里的真相,让所有人都惊掉了下巴:那个拿走外卖的男人,正是点单并投诉“餐丢了”的顾客本人。 这场荒诞剧的细节,比剧本更有冲击力。骑手回忆,送餐时多次拨打顾客电话均无人接听,考虑到对方可能在陪伴孩子游玩,才将外卖放在游乐场门口并嘱托店员。可他没料到,自己的细心反倒成了顾客“钻空子”的理由。面对民警询问,顾客起初还振振有词,将责任推给骑手“未直接送到手上”,直到监控画面清晰呈现他取走外卖的全过程,才在证据面前低头道歉,平台也随之撤销了对骑手的处罚。但故事并未就此结束,骑手将经历发到网上后,迅速引发全网共鸣——不少外卖从业者留言吐槽,类似的“套路”并非个例:有人夫妻配合,一人谎称未收餐,一人假扮商家施压要钱;有人利用监控盲区,上演“吃了外卖不认账”的戏码,9.3元虽少,可积少成多,成了骑手们肩上不该有的负担。 更值得深思的是,这场闹剧背后暴露的行业痛点。当顾客的“小便宜”遇上骑手的“血汗钱”,道德谴责之外,制度层面该如何兜底?网友的质疑戳中要害:这次有监控还原真相,若没有监控,骑手是不是就只能吃哑巴亏?9.3元的金额或许达不到法律处罚的标准,但这种“低成本失信”行为,正在消耗整个外卖行业的信任基石。平台现有的处罚机制,能否更精准地辨别“真丢餐”与“假投诉”?是否该建立顾客诚信档案,让那些故意钻空子的人付出“点不了外卖”的代价? 诚信从来不是单方面的要求,而是买卖双方、平台与从业者共同守护的底线。这场监控下的自导自演,与其说是一次纠纷,不如说是一面镜子——照见了少数人心中的侥幸,也照出了行业完善规则的迫切性。当我们下次点开外卖软件时,不妨多一份体谅:对骑手多些耐心等待,对自己多些道德约束。毕竟,谁也不想让一顿饭,变成考验人性的考题。你觉得平台该如何优化规则,避免类似闹剧重演?