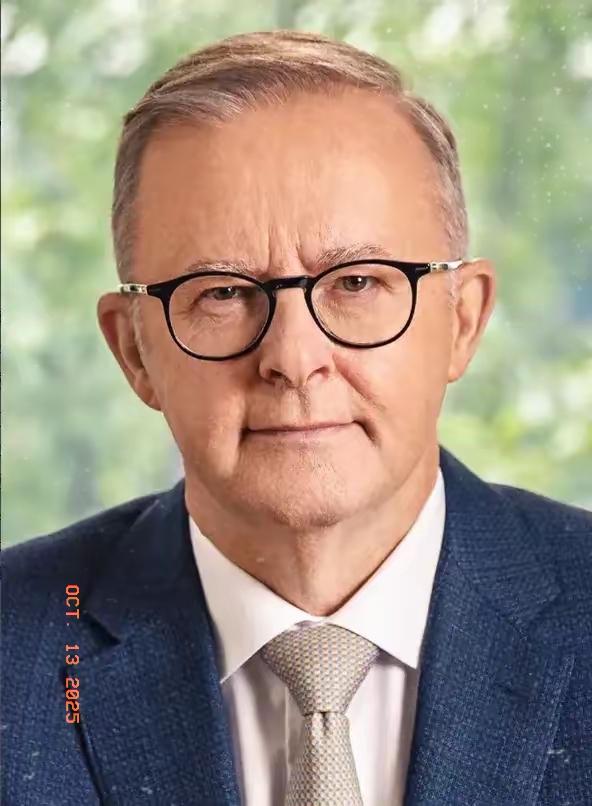

据澳大利亚《时代报》消息:澳大利亚宣布要和美国搞关键矿产协议,给稀土设最低价,投12亿澳元建战略储备。我看了直摇头,这不就是美国当年对付中国稀土的翻版吗?中国靠几十年技术积累,把稀土产业链做到全球最完整最高效,现在美国又拉澳大利亚搞友岸外包。 澳大利亚这回又跟美国搅和在一起,搞什么关键矿产协议,重点盯上稀土,还打算给它定个最低价,砸12亿澳元建战略储备。这消息一出,我脑子里第一个念头就是,这不就是十多年前美国那套老把戏的重演吗?当时美国带头拉着欧盟和日本去世贸组织告中国稀土出口管制,现在轮到拉澳大利亚来当盟友,试图在自家后院建个“安全”供应链。说实话,这事儿听着挺热闹,但细想起来,澳大利亚这步棋走得有点勉强,成本高、技术跟不上,还得靠中国那边的设备和技术撑腰。全球稀土这盘棋,中国早就下得稳稳的,美国想翻盘,没那么容易。 澳大利亚政府最近开始跟矿业公司私下聊,计划建一个12亿澳元的战略储备库,主要针对稀土元素,像钕和镨这些玩意儿,用来稳价格、备不时之需。最低价机制是核心,意思是如果市场价跌破某个门槛,政府就出手托市,避免矿商亏本。这笔钱一部分来自政府预算,另一部分得矿商们凑,目标是到2026年底把储备建起来。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在5月的联邦预算里就提过这事儿,现在加快节奏,估计是赶在美国大选尘埃落定前,想跟华盛顿敲定框架。矿业那边反应不一,有些公司觉得有价格保险就好办,但也有人嚷嚷着要更多细节,比如怎么算这个“地板价”,每公斤稀土到底定多少美元。总的来说,这是个典型的“友岸外包”策略,美国想把供应链挪到盟友圈里,减少对中国依赖。 这让我想起2010年那场中美稀土风波,当时中国因为钓鱼岛事件暂停了对日本的稀土出口,全球价格一下窜到天上,涨了十倍不止。美国一看机会来了,联合欧盟和日本直接去世贸组织告状,说中国用出口配额和关税限制稀土外流,违反了贸易规则。世贸的申诉书里列得清清楚楚,中国对稀土、钨和钼这些东西设了出口税,还限额供应,目的是保护国内资源和环境,但华盛顿他们一口咬定这是市场扭曲。案子打到2014年,世贸裁决中国败诉,北京只好取消配额和部分关税。从那以后,中国稀土出口更规范了,但全球供应还是牢牢捏在中国手里。这回澳大利亚的协议,骨子里跟当年一个味儿,都是想通过盟友网络绕开中国,建个平行供应链。可问题是,历史不会简单复制,当年美国赢了官司,但稀土价格稳住后,产业链也没挪窝。 中国为什么能稳坐钓鱼台?说白了,就是几十年技术积累把稀土全产业链玩得转。稀土这东西不是光挖出来就行,得经过复杂的分离、提纯、加工成氧化物,再做成磁铁或合金。中国从上世纪80年代就开始布局,内蒙古的白云鄂博矿就是全球最大稀土基地,那里埋着的资源占世界总量的四成。现在中国开采占全球七成,加工占九成,磁铁生产更是九成五以上。技术上,中国掌握了溶剂萃取法和离子交换法这些核心工艺,效率高、成本低,一吨稀土的分离费用比国外低好几倍。产业链完整,从矿山到下游应用,像电动车电机、风力发电机、军工设备,全都一手包办。相比之下,其他国家要么资源少,要么技术卡脖子。澳大利亚有矿,但开采成本高,因为劳动力贵、环保要求严,一吨稀土的开发费用是中国的两倍多。他们的项目,像Lynas的芒廷韦尔迪厂,虽然投产了,但分离设备和技术好多还是从中国进口的。中国2023年禁了稀土技术出口后,澳大利亚更头疼了,得花大价钱自己研发,可进度慢,短期内离不开中国供应链。 美国拉澳大利亚这事儿,看似聪明,其实暴露了自家短板。华盛顿想摆脱中国稀土依赖,但本土产能几乎为零,80%的进口都靠中国。拜登时代推的《芯片与科学法案》本来是砸钱搞半导体,现在特朗普团队又琢磨着挪20亿美元去买关键矿产,填补空白。这笔钱拟从法案里调拨,用来采购稀土和建储备,但明眼人都知道,这不是技术突破,只是买时间。美国的稀土项目,像MP Materials的加州山口矿,产量上去了,但加工环节还得送中国去提纯。挪资金听着响亮,可全球稀土市场规模也就几十亿美元,20亿扔进去顶多建个小库,够用几年?更别说,澳大利亚的矿场开发周期长,环保审批一拖几年,成本一算账就吓人。矿商们私下抱怨,建个新厂得16亿澳元起步,运营时能源费就顶中国一年的。 澳大利亚自己也纠结,这协议表面风光,里子不厚实。他们的稀土储备全球第六,但开采率低,只有两个矿在产,产量勉强够国内用。想当美国供应商,得扩产,可一扩就碰壁:劳动力短缺,偏远地区建厂运费高,技术上还得求中国帮忙。政府砸12亿,听着多,但分到每个项目就摊薄了,矿业协会直呼要更多补贴。长远看,这协议可能让澳大利亚矿场活络起来,但也拉高了全球价格,美国企业买单时得捏鼻子。欧盟和日本当年告中国时,也没真建起替代链,现在澳大利亚这步,估计也难独善其身。说到底,美国这套“脱钩”策略,喊得凶,做起来费劲。