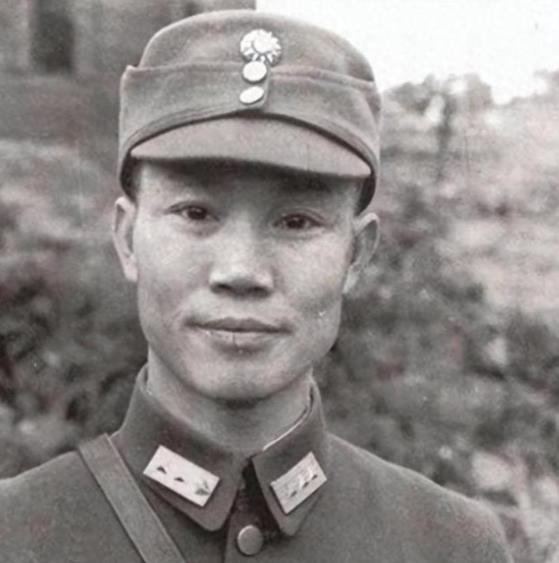

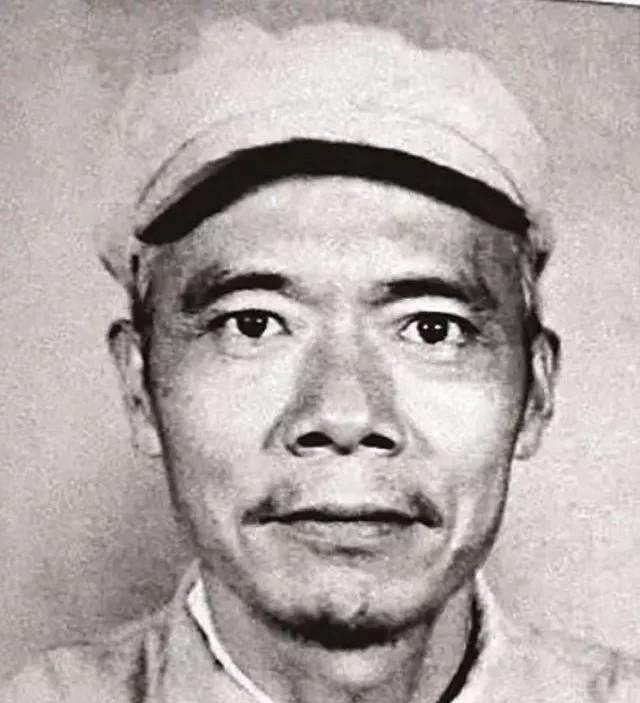

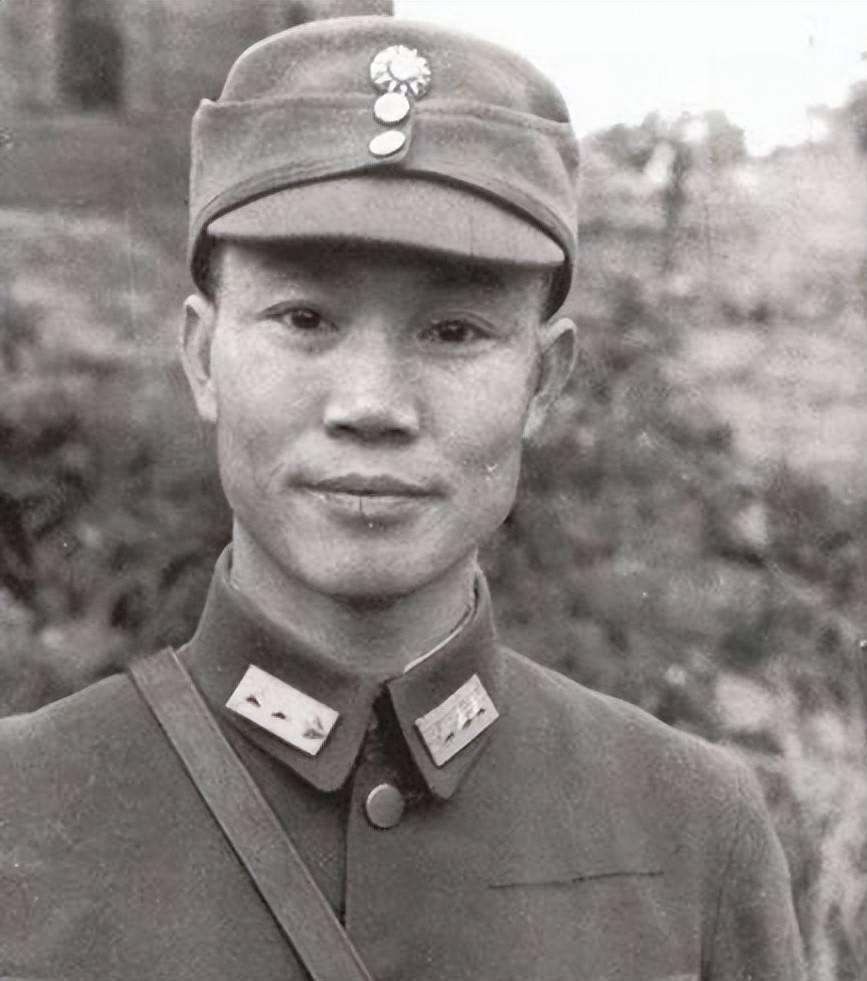

1947年,一个农民给解放军带路,聊天时提到了自己多年未见的哥哥,连长吃惊的问:“你说的陈锡联,不会是我们的司令员吧?” 那天山里起雾,一连的人在前头探路走错了岔道。副连长正着急,一老农挑着扁担从林子里钻出来,问他们是不是要去白果岭。 副连长一听,赶紧请他带个路。这老农姓陈,五十来岁,脚底下生风,话不多,可路熟得很。 但真正让人记住他的,不是他认得大山的每一条小路,而是他在路上说的几句话。 当时部队歇脚,几个人坐地边吃干粮。副连长顺嘴问他有没有家人,他说有个哥哥,早些年参军了,叫陈谱庆,后来听说改名了,叫什么“陈锡联”。 “听说他炸过日军的飞机,厉害得很。”他咧嘴一笑,“我也不晓得他现在还活着不。” 这话一出口,连长脸色一变,筷子都差点掉地上。他压着声音问:“你说的陈锡联,是不是八路军的那个?夜袭阳明堡的?” 老陈点点头:“就是他,小时候我们一块儿放牛的。”连长脸都白了,站起来就往指挥所跑。 那一刻,谁都没想到,这个带路的老农,居然是我们三纵司令员的亲弟弟。 事情很快传到了政委杜义德那,几道电报发出去,三纵指挥部的战士直接骑马赶来接人。 没过多久,老陈带着他娘,一路颠簸,到了部队驻地。 那天是个阴天,地上都是湿泥,陈锡联一听到弟弟和母亲来了,连军帽都顾不上戴,冲出指挥所,扑通一声就跪了下去。 “娘!”他一声喊出来,嗓子都哑了。 雷敏老太太摸着儿子的脸,手一直在抖:“你脸瘦了,眼睛还是小时候那样亮。”旁边的陈锡礼眼圈红了,嘴唇哆嗦着说不出话来。 他们仨就那么站着,谁也舍不得先松手。 那一晚,指挥所里熬了一锅小米粥,几个馒头,外加一点咸菜。这顿饭,老太太吃得慢,一边吃一边说:“你走那年,灶上的粥还没凉,转眼快二十年了。” 其实老太太早就知道儿子当了“什么大官”,可她从没托人找过,也没想着靠儿子沾光。她只想看看他一眼。 1947年那个秋天,山里凉得早。老太太腿脚不好,弟弟用手推车推着她走了三天才赶到。 一路上,她没喊一声累。路边野地歇脚的时候,她还自己翻出包里的干粮递给儿子,“你吃,你打仗要紧。” 陈锡联当晚没多说话,只一句话:“娘,我没死,我还活着。”剩下的时间,他只是一直握着母亲的手。他知道,这次见面,可能是最后一次。 第二天一早,部队接到命令,要立刻转移。老太太站在山口,披着儿子留给她的棉衣,嘴里念叨着:“去吧,革命要紧。” 弟弟陈锡礼站在她身边,拍拍胸口:“哥,家里有我。” 陈锡联点点头,把母亲亲手纳的布鞋揣进了怀里。那双鞋,他一直带到战后,谁也不让动。 可天总不随人愿。第二年,雷敏老太太病了,没熬过冬天。陈锡联那时还在前线,等他赶回家,坟头的青草都长了一尺。 他跪在坟前,眼一眨不眨地看着墓碑,整整跪了一夜。后来他说:“我欠她的,这辈子都还不清。” 再后来,弟弟陈锡礼被安排在地方工作,干活踏实,不声不响。 晚年他常跟村里的孩子讲那次重逢,说到激动处,眼里总是泛着泪: “我哥啊,那是从死人堆里爬出来的铁人,可在我娘面前,还是个跪地喊‘娘’的小儿子。” 这事后来被写进了部队的教育材料,说这是军民一家亲的最好例子,也说这是革命年代里最质朴的亲情。 可在陈锡联心里,那不是啥“材料”。那就是他一辈子最软的一块心事。 几十年过去了,老兵们陆续走了。陈锡联也在1999年走完了他这一生。 他一生打过硬仗,立过大功,可他最常提起的,不是哪一场胜利,而是那晚指挥所里的一碗小米粥。 他说,那是他吃过最香的一顿饭。