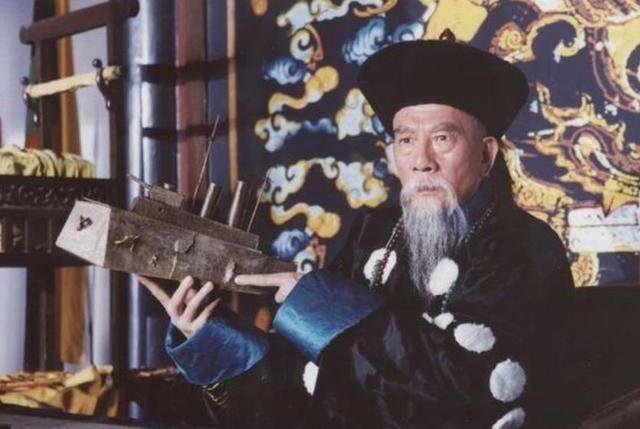

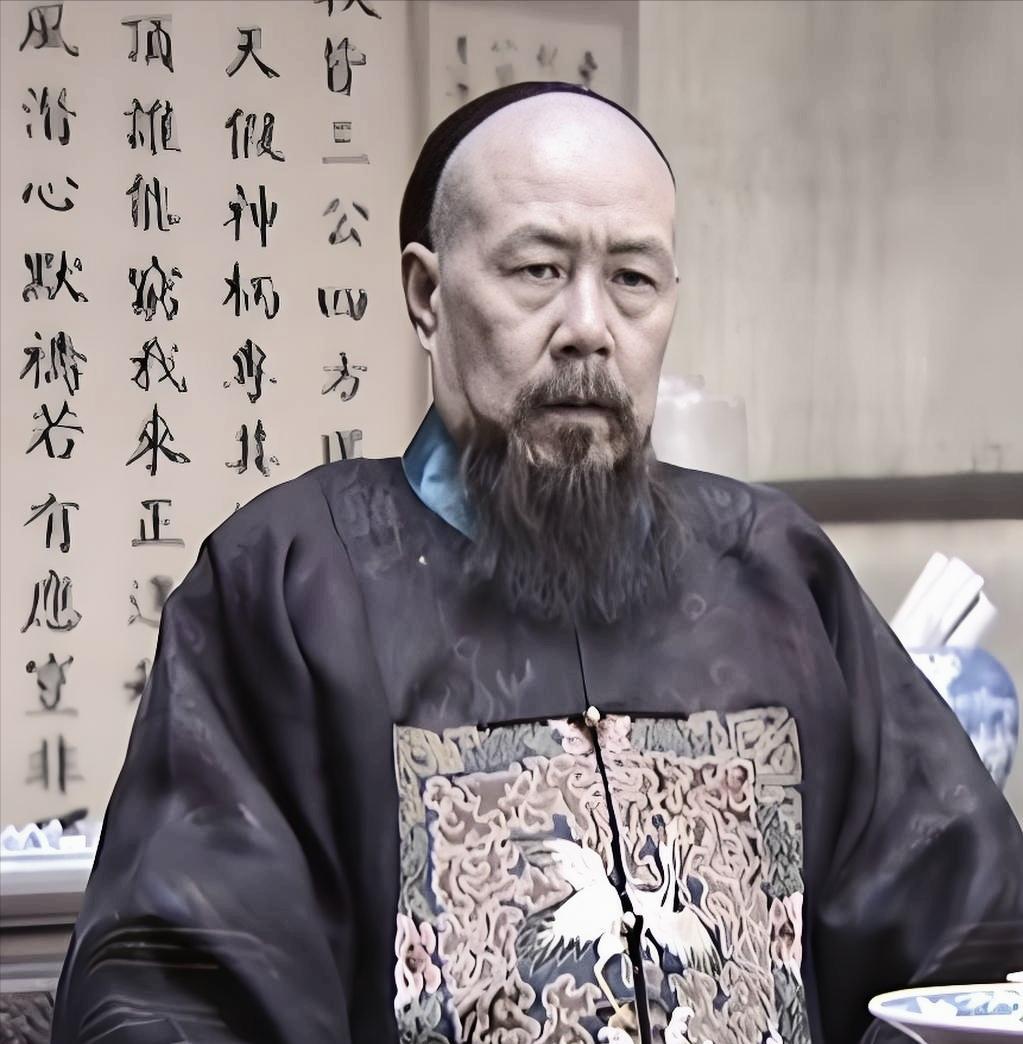

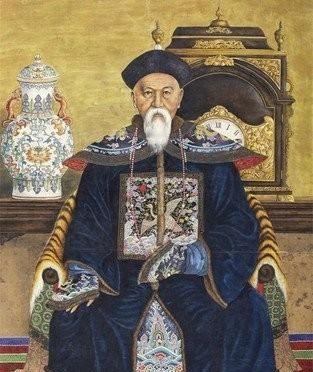

1896年的伦敦,维多利亚时代的余晖还笼罩着“日不落帝国”,一场轰动全城的新式武器表演正在郊外靶场进行。人群中,一位身穿布服、留着花白长须的中国老人格外显眼。 他是大清特使李鸿章,刚结束甲午战败的狼狈,带着“师夷长技”的期待周游列国。可当英国人引以为傲的“死神镰刀”马克沁重机枪吐出火舌时,全场惊叹中,李鸿章却抛出了一个让所有人沉默的问题:“这枪,一分钟能打多少发子弹?” 没人想到,这位见惯了大场面的晚清重臣,面对当时最顶尖的杀人武器,不问价格、不问性能,偏偏先问“射速”。要知道,这场表演本是英国的“肌肉秀”,甲午战后,大清成了列强眼中的“肥肉”,英国想靠马克沁的威力,让李鸿章乖乖签下武器订单,顺便炫耀自己的工业实力。 表演开始时,马克沁机枪的轰鸣震得地面都在颤。钢铁弹幕扫过,碗口粗的榆树应声断裂,断口处的木屑还在冒着热气;靶场上的沙袋堆瞬间被撕成碎片,黄沙混着弹孔飞溅。围观的英国官员纷纷起哄:“李大人,这就是大英帝国的力量!有了它,任何敌人都不堪一击!” 李鸿章眯着眼,手指不自觉地攥紧了拐杖。他不是没见过武器,当年组建淮军、筹建北洋水师,他经手的洋枪洋炮不计其数。可马克沁的射速,还是超出了他的想象。 等枪声停下,英国商人立刻凑上来,满脸堆笑地介绍:“大人,这马克沁每分钟能射600发子弹,射程两千米,不管是骑兵还是步兵,遇上它都得完蛋!您要是订购,我们还能给大清优惠价!” 可李鸿章没接优惠的话茬,反而加重语气重复了刚才的问题:“600发?那打一分钟,要耗多少子弹?”英国商人愣了一下,随口答道:“当然是600发,用的是7.92毫米步枪弹,一箱能装250发。” 听到这话,李鸿章沉默了。他缓缓抬起头,看着靶场上散落的弹壳,语气里带着难掩的无奈:“太快了,太快了啊……”旁边的翻译赶紧把话传给英国商人,对方还没反应过来,李鸿章又补了一句:“大清买得起枪,可耗不起这子弹。” 这话背后,藏着晚清最扎心的困境。1896年的大清,刚在甲午战争中赔了日本2亿两白银,国库早就空了。当时北洋陆军装备的步枪,大多还是单发的毛瑟枪,士兵训练时都舍不得用实弹。一场实弹射击,每人顶多配5发子弹,哪经得起马克沁“一分钟600发”的消耗? 李鸿章心里比谁都清楚:就算买个几十挺马克沁,也撑不起一场仗。就说甲午战争时,北洋水师的定远舰、镇远舰,论吨位和火炮口径本不输日本,可因为军费被挪用修颐和园,连炮弹都凑不齐,有的炮弹里甚至装的是沙子。如今面对马克沁,他不是不想买,是不敢买。买了也用不起,反而会成“摆设”,徒增负担。 英国商人没懂这份无奈,还在滔滔不绝地推销:“大人,只要您下单,我们可以分期供货,子弹也能优惠……”李鸿章却摆了摆手,转身离开了靶场。后来有人问他为啥不买马克沁,他叹了口气:“武器再好,也得有银子养。大清现在缺的不是枪,是能让枪发挥作用的家底啊。” 这场看似简单的“问射速”,其实藏着李鸿章的清醒与悲凉。他是晚清少有的“开眼看世界”的官员,知道西方武器的厉害,也想靠洋务运动救大清。 可甲午一战,他亲手打造的淮军和北洋水师全军覆没,让他明白:大清的问题,不是缺几挺马克沁就能解决的,制度腐朽、财政枯竭、民心涣散,这些才是比敌人更可怕的“敌人”。 1896年的伦敦靶场,马克沁的轰鸣是西方工业文明的宣言,而李鸿章的沉默,是晚清封建王朝的挽歌。他问的不是“射速”,是大清的“生路”,可遗憾的是,当时的大清,早已没了能跟上时代的“速度”! 参考文献 1. 苑书义:《李鸿章年谱长编》(河北教育出版社,2001年版) 2. 戚其章:《甲午战争史》(上海人民出版社,2005年版) 3. 《英国议会档案(1896年中国事务卷)》(英国国家档案馆藏,转引自《近代中国外交史资料辑要》) 4. 许华:《近代中国武器引进史》(军事科学出版社,2011年版) 5. 梁启超:《李鸿章传》(中华书局,2012年版)