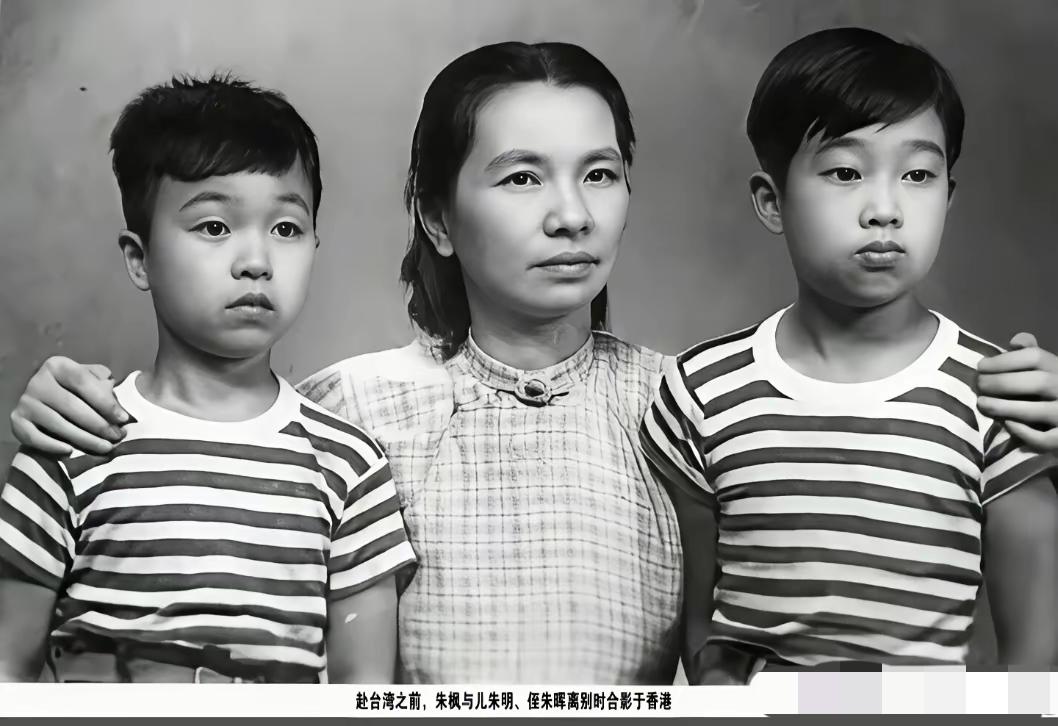

朱枫陪伴女儿和儿子的时间非常少,但她给了两个孩子最好的安排! 女儿朱晓枫九岁时,就被母亲送进了金华台少团,之后上了苏北解放区,华中建大医疗系,成为一名白衣战士,在解放时也贡献了自己的一份力量! 你可能不知道,金华台少团可不是普通的儿童组织,那是抗战时期浙江当地进步力量办的团体,专门培养有理想的青少年,教的不只是识字算术,还有《松花江上》这样的抗日歌曲,讲的是“国家兴亡匹夫有责”的道理。九岁的朱晓枫刚去时还哭鼻子,夜里抱着母亲临走前给她缝的小布包——里面就一块印着梅花的手帕,是朱枫熬夜做的。可没过多久,她就跟着小伙伴一起学唱革命歌、给前线战士折慰问纸船,慢慢懂了母亲“把她送来这里”不是不爱她,是想让她在乱世里有个安全的地方,还能学本事。 后来朱晓枫去苏北解放区,路上走了整整半个月,跟着队伍翻山越岭,鞋子磨破了就光着脚走,干粮吃完了就挖野菜。有次遇到敌人的侦察机,她还跟着大人一起趴在田埂里,把随身携带的进步书籍紧紧抱在怀里——那是朱枫托人带给她的,扉页上写着“晓枫,要做能扛事的孩子”。到了解放区,条件比她想象的还苦,冬天没有棉鞋,她就用稻草裹着脚去上课;晚上没有灯,就借着月光读医学课本。可她从没抱怨过,因为她知道,母亲此刻正在更危险的地方忙碌——那时候朱枫已经在上海做地下工作,负责传递情报,连跟孩子写封信都要小心翼翼,怕留下痕迹。 朱晓枫在华中建大医疗系读书时,第一次上解剖课吓得手抖,晚上写信跟母亲说“怕自己做不好医生”。朱枫没法亲自回信,就托同志带话“治病救人是积德的事,别怕难,妈妈信你”。就是这句话,让朱晓枫咬着牙坚持下来。解放初期,她被派到前线医疗队,在战壕里给伤员包扎伤口,有次连续三天三夜没合眼,累得直接趴在手术台边睡着了,醒来后接着给伤员做手术。她后来回忆说,每次累得撑不住时,就想起母亲送她去台少团时的眼神,“那眼神里有期待,我不能让她失望”。 朱枫对儿子朱明的安排,同样藏着深深的考量。当时朱明比姐姐还小,才六岁,朱枫没法带着他做地下工作,就把他托付给上海一位可靠的亲友。可她从没不管不顾,每个月都会悄悄托人送生活费,还会带一本儿童读物,扉页上用铅笔写着简单的话,比如“明儿,要好好吃饭”“听阿姨的话,多认字”。后来朱明长大后,才知道那些“托人送来”的东西,都是母亲冒着风险准备的——有次送东西的同志被特务盯上,为了不暴露朱明的住处,硬是把装有书籍的包裹扔进了河里,朱枫知道后,又重新买了一本,换了另一个人送过去。 朱枫的“最好安排”,从来不是给孩子锦衣玉食,而是给他们在乱世里安身立命的本事,更给他们“为国为民”的信念。她陪伴孩子的时间少,可每一次安排都藏着最深的爱——让女儿学医疗,是希望她能救死扶伤;让儿子在安全的地方读书,是盼着他能成为有文化的人。后来朱明也像姐姐一样,走上了建设国家的道路,他常跟子女说“外婆虽然没陪在我们身边,但她给我们的,比陪伴更珍贵”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。