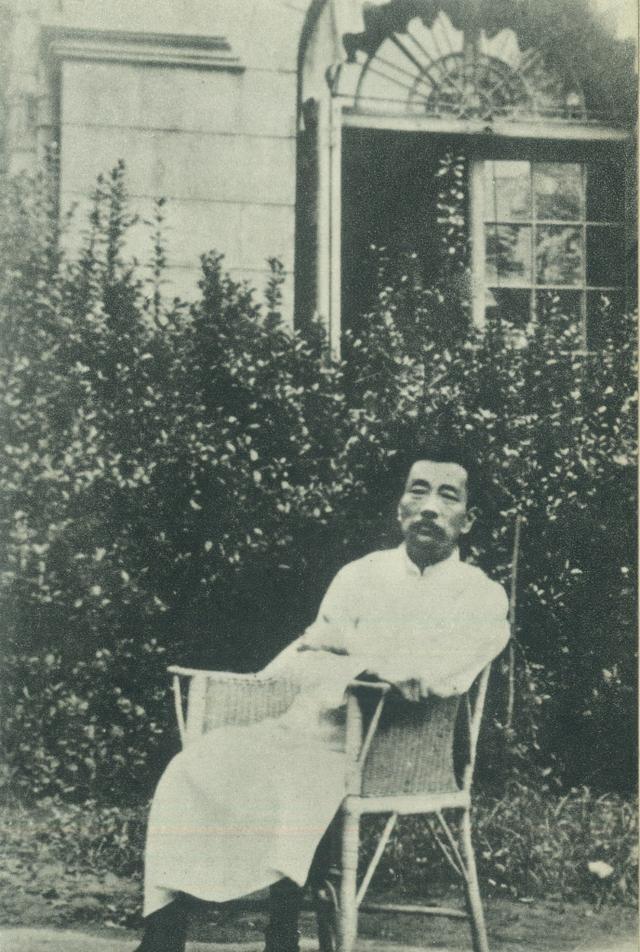

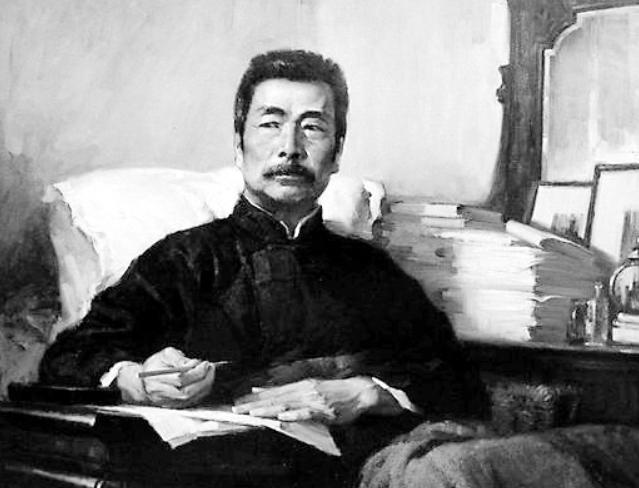

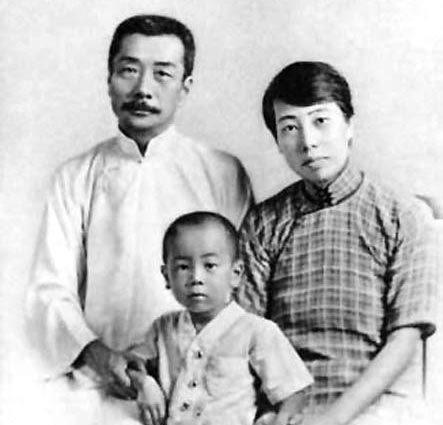

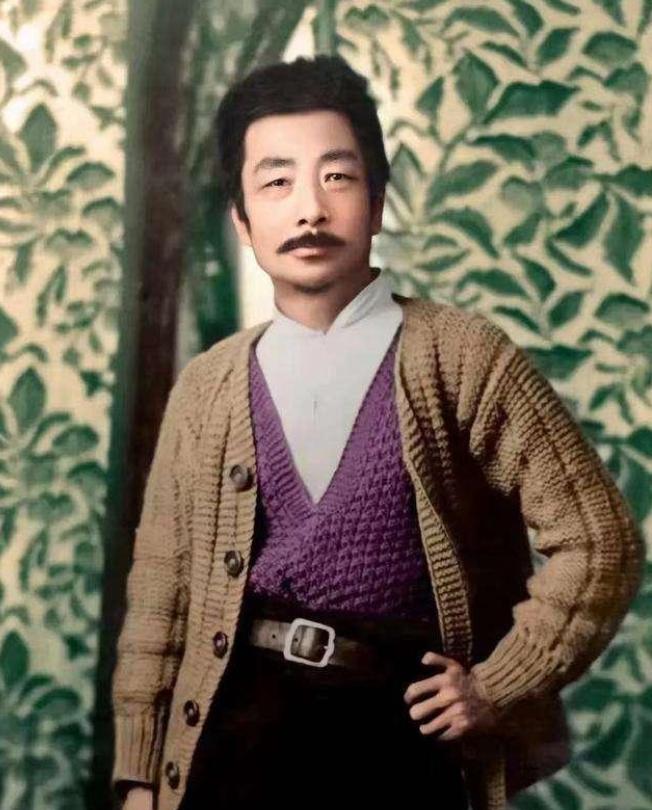

1936年10月19日,56岁的鲁迅先生病逝于上海,人们对他的死因争论不休。44年后,专家对鲁迅的X光片进行会诊,揭开了他真实的死因。 1936年10月19日,56岁的鲁迅在上海溘然长逝。消息传出,举国悲恸。他的死,被定格为与肺病长期斗争后的必然结局。然而,在这片统一的哀悼声中,始终有一丝不和谐的杂音。鲁迅的弟弟周建人,早在1949年就发文质疑,标题直指要害——《鲁迅的病疑被须藤所耽误》。这篇文章,像一颗投入深潭的石子,虽有涟漪,却未能惊动潭底的沉寂。直到鲁迅的儿子周海婴先生再次发声,点名道姓地将矛头指向那位名叫须藤的日本医生,尘封的往事才重新被审视。 但真正的转折点,出现在鲁迅逝世44年之后。1984年,一个看似寻常的春天,上海鲁迅纪念馆和上海市第一结核防治院做了一件大事。他们找出了鲁迅在1936年6月15日拍摄的那张、也是唯一一张X光胸片,邀请了23位上海顶尖的医学专家,开了一场特殊的“读片会”。 这些白发苍苍的专家们,对着那张记录了鲁迅生命最后轨迹的胶片,看到了一个与“肺结核”不完全相同的故事。报告的结论是:鲁迅的双肺确实有严重的结核病变,右侧胸腔还有积液。但更致命的,是胶片上清晰可见的“重度肺气肿”和许多大小不等的“肺大泡”。这是一个全新的发现,也是解开谜团的钥匙。 专家们给出了一个惊人的结论:鲁迅死亡的直接原因,是左侧肺大泡破裂,引发了“自发性气胸”。这是什么意思呢?你可以想象,肺就像一个气球,而肺大泡是气球壁上薄弱的鼓包。当这个鼓包突然破裂,肺里的气体就会漏进密闭的胸腔,像打气一样把胸腔撑起来,反过来压迫肺和心脏。肺无法呼吸,心脏无法跳动,人就会在短时间内窒息而亡。 更让专家们扼腕的是,这种病在当时并非绝症。只要医生能准确判断,用一根针管插入胸腔,把积聚的气体抽出来,就能立刻缓解压力,救回病人的命。一个简单的“胸腔穿刺排气”,就可能为鲁迅再争取到好几年的光阴。 那么,在鲁迅生命最后的26个小时里,到底发生了什么?那个手握听诊器的须藤医生,又扮演了怎样的角色? 让我们回到1936年。那一年,鲁迅的身体已经非常糟糕,体重一度掉到只有37公斤。他的好友,美国记者史沫特莱看不下去,请来了一位美国肺病专家邓恩医生。邓恩的诊断非常明确:结核性肋膜炎,胸腔积水,必须立刻抽水。他甚至断言,如果积极治疗,鲁迅至少还能活10年;否则,不出半年。 可当时负责治疗的须藤医生,却一口咬定邓恩的诊断是错的。直到一个月后,他才不情不愿地承认,开始为鲁迅抽胸水。抽水后,鲁迅的病情一度好转,10月初甚至可以出门拜访朋友。 然而,死神在10月18日凌晨突然降临。鲁迅气喘发作,脸色苍白,冷汗淋漓,呼吸微弱得像风中残烛。须藤赶到后,给出的诊断是:胃扩张、心脏性喘息。他采取的措施是:注射解痉止喘药,吸氧,以及,从早上10点开始,每隔两小时打一针强心针。 现在我们知道了,这是一个致命的错误。鲁迅当时是典型的自发性气胸症状,胸腔压力巨大,最需要的是减压。而须藤医生却当成了心脏病来治,反复注射强心针,这无异于给一个快要爆炸的气球继续打气。从凌晨发病到19日清晨5点25分逝世,整整26个小时,须藤一次次错过了挽救鲁迅生命的机会。许广平在后来的回忆文章中,详细记录了那天的点点滴滴,却唯独没有提到任何“抽气减压”的治疗。 鲁迅,是被活活憋死的。 这位名叫须藤五百三的医生,到底是什么来头?他真的是医术不精,还是另有隐情?资料显示,须藤曾是日本军医官,还是日本在上海的在乡军人会“乌龙会”的副会长。在鲁迅去世后不久,他便悄然回到日本,从此人间蒸发。许广平女士后来多次访日,都未能找到他的踪迹。 一个在关键时刻做出致命误判的医生,一个有着特殊军方背景的日本人,一个在事后神秘消失的当事人。这些线索串联起来,让鲁迅的死因蒙上了一层更加扑朔迷离的色彩。有人甚至认为,这已经超出了医疗事故的范畴,是一场精心策划的谋杀。 当然,历史没有假设。我们无法断定须藤的动机,但44年后那场读片会,已经用科学的语言,清晰地揭示了鲁迅死亡的医学真相。他不是缓慢地被肺结核蚕食殆尽,而是死于一场本可以被轻松化解的急性并发症——自发性气胸。而须藤医生的误诊和错误治疗,是导致这场悲剧不可推卸的责任。 长达半个世纪的争论,终于尘埃落定。鲁迅先生用笔作枪,战斗了一生,最终却可能倒在了医疗的“枪口”之下。这个真相,无疑为他的离去,又增添了一抹浓重的悲剧色彩。我们纪念他,不仅是纪念他的文字,也该记住他生命最后那段被误解、被耽误的时光。