2025年最引人注目的科技股之一,一定是今年上市的CoreWeave。2025年由英伟达支持的CoreWeave上市,自IPO以来,其股价已上涨两倍多,最高涨幅接近4倍。

01、CoreWeave:从“矿场”到“算力工厂”

CoreWeave是一家美国的AI云端运算企业,总部位于新泽西州利文斯顿。该公司成立于2017年,公司最初以加密货币挖矿企业“AtlanticCrypto”的名义运营,核心业务是利用GPU进行以太坊挖矿,并将相关服务出租给其他加密货币矿工。不过,随着2018-2019年加密货币市场进入降温期,公司便更名为CoreWeave,将业务重心转向云计算及GPU加速的基础设施服务,充分借助自身庞大的GPU库存来满足企业客户的需求。

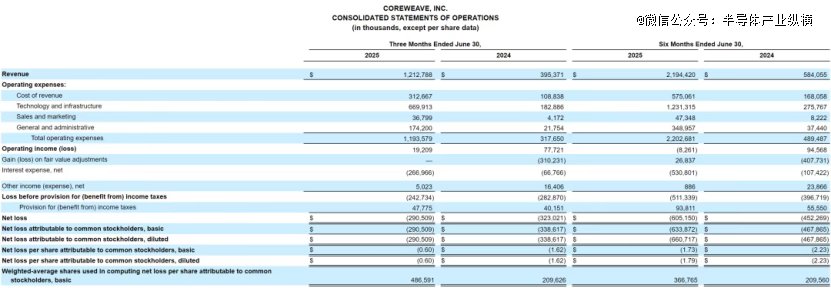

财报显示,CoreWeave在2025年上半年营收为21.94亿美元,较上年同期的5.84亿美元增长275.68%。截至2025年6月30日,CoreWeave持有的现金及现金等价物为11.53亿美元,现有总资产为39.46亿美元,总资产为262亿美元,总负债为224亿美元,所有者权益为26.58亿美元。

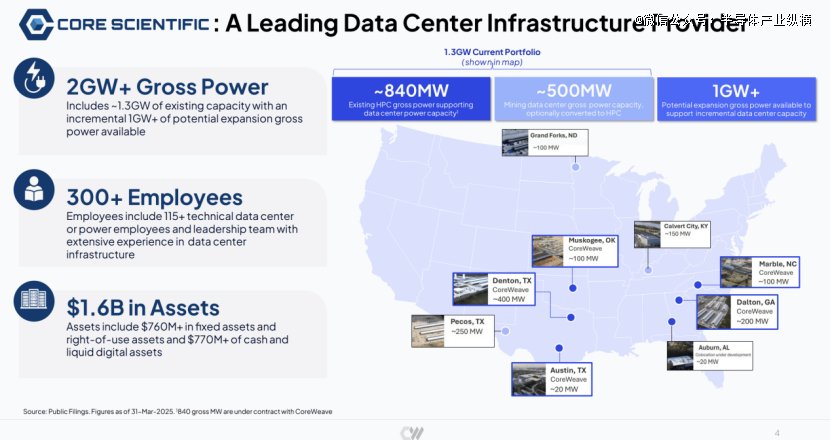

截至2025年8月,CoreWeave旗下已建成33座数据中心,拥有超过25万颗英伟达GPU,并与技嘉、纬创、戴尔等服务器供应链厂商建立了合作关系。此外,英伟达也是其持股6%的股东之一。

在这样快速发展的背景下,CoreWeave依旧火力全开,该公司联合创始人兼首席执行官MichaelIntrator表示,公司正在迅速扩张,力求满足前所未有的人工智能需求。

9月25日,CoreWeave宣布与OpenAI新达成一项价值65亿美元的合作协议;在2025年第二季度,CoreWeave与OpenAI达成40亿美元的扩展协议,加上此前宣布的119亿美元协议;目前CoreWeave仅与OpenAI的交易金额就达到了224亿美元,已经接近公司上半年总资产价值。

新协议公布后,富国银行的分析师也将CoreWeave的目标价从105美元上调至170美元,展示出对这家公司的高度认可。

02、AI时代的致富密码

分析师认为CoreWeave的增长潜力主要来自于以下几点:

1.超大规模的市场需求:云计算巨头继续投入数十亿美元来提升计算能力,使得CoreWeave这类公司能够持续接单。

由于云计算能力不足以运行AI工作负载,像微软这样的公司积压了大量订单。即使是Alphabet旗下的谷歌和亚马逊等其他云计算巨头,由于云端AI应用程序训练和运行需求的快速增长,其积压订单也大幅增加。

2.固定的合作伙伴关系:根据报道CoreWeave已与微软、OpenAI和谷歌等知名客户进一步合作。事实上,不止CoreWeave,CoreWeave的同类型公司的订单都来自于行业巨头,且合作时间都相对较长。与这些大客户的强绑定关系,也是行业看好这些算力租赁公司的重要因素。

3.公司盈利能力可观:这些公司的产品(算力)不愁卖,且他们的客户都是价格不敏感的巨头,因此他们在定价上有着相当高的利润空间。富国银行预计CoreWeave的GPU小时定价有望上调至2.50美元。从成本方面,英伟达也会以优惠条款与他的“分销商”们签订合同,让CoreWeave的成本相对较低。可以说CoreWeave强大的垂直整合堆栈和低于预期的融资利率是可能提高其利润的关键杠杆。

看准算力出租的新型企业不止CoreWeave一家,Nebius、Nscale、Crusoe都是其强有力的竞争者。

Nebius

Nebius前身为俄罗斯的Yandex公司,2024年分拆后出售了其俄罗斯业务和资产,并将总部设在荷兰阿姆斯特丹,并更名为NebiusGroupN.V.。2024年10月在纳斯达克完成IPO,募集了7.5亿美元用于全球GPU数据中心的扩张。Nebius和CoreWeave的商业模式类似,都是将其基于图形处理器(GPU)的数据中心出租给希望在云端运行AI工作负载的客户。

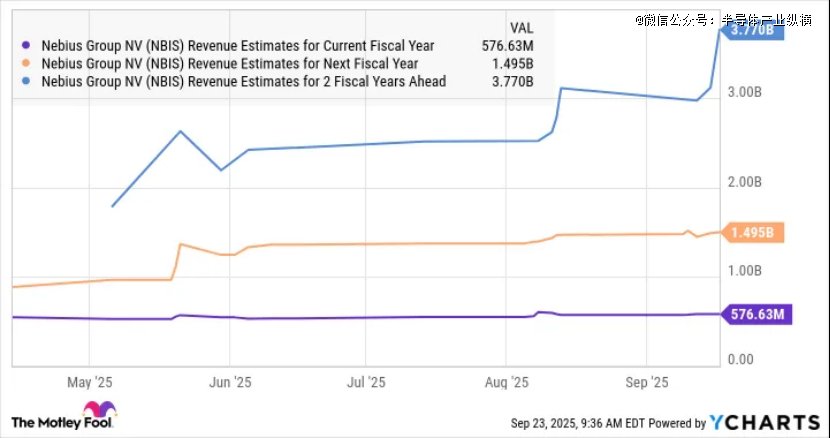

Nebius的股价在2025年迄今已上涨309%,2025年上半年的收入为1.56亿美元,上半年的收入同比增长545%。分析师预计,Nebius年底的收入将增长390%,达到5.76亿美元。

TheMotleyFool预测Nebius的营收在两年内可能增长6.5倍以上

Nebius的大客户是微软,近日Nebius宣布与微软签订了一份价值174亿美元的五年期合同,如果微软选择使用Nebius的更多服务,这笔交易的价值可能会高达194亿美元。Nebius表示,计划在2026年底前签署协议,获取超过1千兆瓦的数据中心容量。

Nscale

Nscale是一家总部位于伦敦的小型初创公司,和CoreWeave相似,Nscale也是一家从加密货币挖矿转型的公司,这家大客户也是OpenAI。9月25日,Nsacle宣布它在B轮融资中筹集了11亿美元,英伟达也参与了本轮融资。

黄仁勋对Nscale的评价是“我从未见过一家初创公司能如此腾飞。”让黄仁勋说出这样的称赞的背景是,英伟达将在英国部署12万个GPU。其中将与Nscale公司合作部署多达6万个GraceBlackwellUltra芯片。

Nscale的大客户也是OpenAI。Nscale的将与OpenAI合作“星际之门”在英国项目。此外,Nscale将与微软在英国打造*的AI超级计算机。

Nscale首席执行官佩恩在8月份接受《福布斯》采访时拒绝透露公司目前部署了多少GPU,但表示公司拥有40兆瓦的在线AI容量。这远低于竞争对手Coreweave,后者拥有1.3千兆瓦的容量,并于上周宣布计划在英国建立自己的数据中心。

Nscale于2024年12月从投资者手中筹集了1.55亿美元,Nscale的网站仅提供其格洛姆峡湾(Glomfjord)数据中心的详细信息,据称该数据中心的运营容量为30兆瓦。

除了与OpenAI达成协议,在英国建设一个拥有3万块GPU的“星际之门”设施外,Nscale还与微软签署了一项协议,租赁微软位于英格兰西南部一个尚未完工的50兆瓦数据中心。

Crusoe

Crusoe是OpenAI星际之门*站点的主导开发商。目前,Crusoe正在与OpenAI、甲骨文在得克萨斯州阿比林与合作建设的原“星际之门”4.5千兆瓦的数据中心。

Crusoe成立于2018年,目前这家公司专注于大型人工智能数据项目。值得注意的是这家公司过去也是一家挖矿公司,随着与OpenAI的合作,Crusoe也正在转移比特币挖矿业务。

03、算力即货币,机遇无处不在

在分析CoreWeave、Nscale、Crusoe及Nebius的业务背景时,可以发现一个共同特征:这些*的AI算力租赁服务商,其创始团队或核心技术架构均根植于加密货币挖矿行业。

从挖矿向AI算力服务的业务转型,显然是这些公司基于其核心资产与能力的高度可复用性的战略动作。比特币挖矿与AI高性能计算共同依赖于大规模、高功率的数据中心设施和高效能计算硬件。这些公司在过去的业务中,积累了在全球范围内获取低成本电力、大规模部署硬件以及进行7x24小时不间断运维的关键能力。

当AI产业对算力的需求呈现指数级增长,并展现出更明确的长期商业前景,这些公司便顺其自然地将其已有的基础设施与运营能力,直接转向服务于AI模型训练与推理这一新兴市场。不过,它们的核心业务本质并没有变,即依旧是向客户提供算力。

由此观之,“算力即货币”的时代其实比我们想象得更早到来。

在这样的时代中,不止租赁算力是门新生意,其实各种初创企业都在寻找新的机遇。

SiliconData:算力指数

SiliconData成立于2024年,总部位于纽约,由DRW和JumpTrading支持。

SiliconData创建了跟踪人工智能专用芯片的每日指数,正如股票市场指数的作用一样,SiliconDataH100租赁指数跟踪了租用GPU的每小时成本。该公司正在构建一个旨在为GPU市场带来价格透明度和结构化的平台。目标是将GPU转变为一种基准资产类别,可以像任何其他金融工具一样进行交易。

该公司创始人表示:“目前GPU成本的透明度为零。这是*步,旨在帮助市场参与者了解错综复杂的AI成本世界。”

Clarifai:算力加速器

Clarifai成立于2013年,最初作为计算机视觉服务推出,随着AI热潮大幅增加对GPU和容纳它们的数据中心的需求,该公司越来越专注于计算编排。

近日,Clarifai发布新推理引擎,通过优化硬件使用可将AI模型运行速度提升一倍,并使成本降低40%。该系统设计为适应各种模型和云主机,采用多种优化技术从相同硬件中获得更多推理能力。

“这包含各种不同类型的优化,从CUDA内核到高级推测解码技术,”首席执行官MatthewZeiler说道。“基本上,你可以从相同的显卡中获得更多性能。”

第三方公司ArtificialAnalysis进行的一系列基准测试验证了这些结果,在吞吐量和延迟方面都创下了行业*记录。

HyperAccel:算力一折甩卖

当然,除了软产品,也有厂商想要通过低价产品撬动被英伟达垄断的算力硬件市场。韩国版初创HyperAccel计划2026年推出4nmAI芯片,价格定为H100显卡的10%。

HyperAccel成立于2023年1月份,该公司专为LLM大模型设计推出AI芯片,通过独特的架构实现低功耗,并且*限度地保证内存带宽,旨在解决AI数据中心的带宽及能耗问题。

全球AI竞赛正迈入新阶段从“模型竞争”转向“算力竞争”。然而算力投资火热之中,需要思考的是这样的投资将会带来怎样的回报率。一个现实是,三年内人工智能热潮中,美国各大科技公司在人工智能数据中心、芯片及能源领域的投入,已超过美国耗时四十余年建设州际公路系统的总花费。如果2023年和2024年的人工智能基础设施投入若要实现盈利,消费者与企业需在这些芯片及数据中心的使用寿命周期(3~5年)内,购买价值约8000亿美元的人工智能产品。

那么,市场真的准备好了吗?