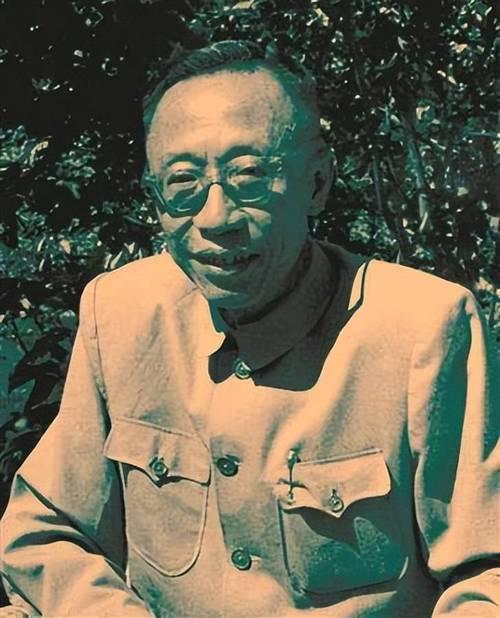

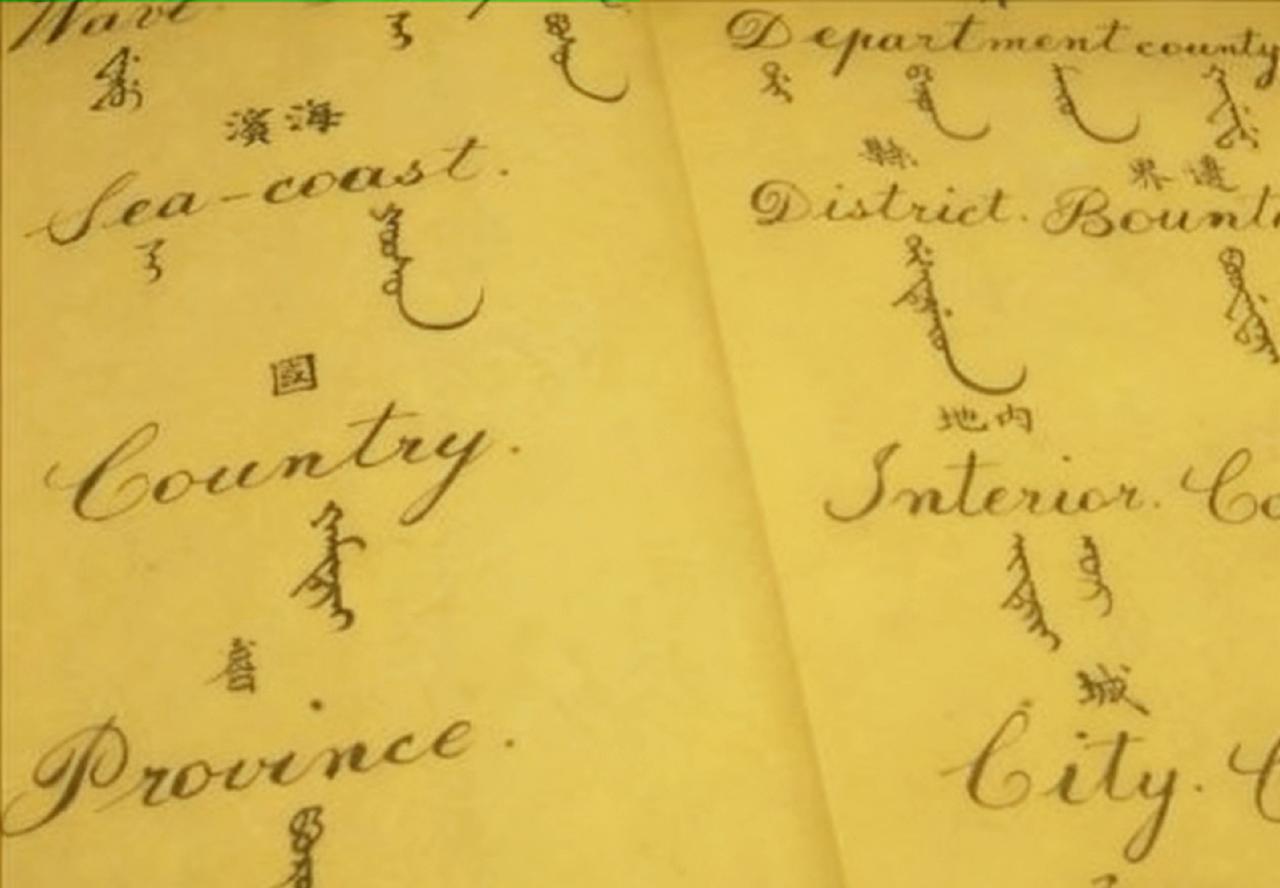

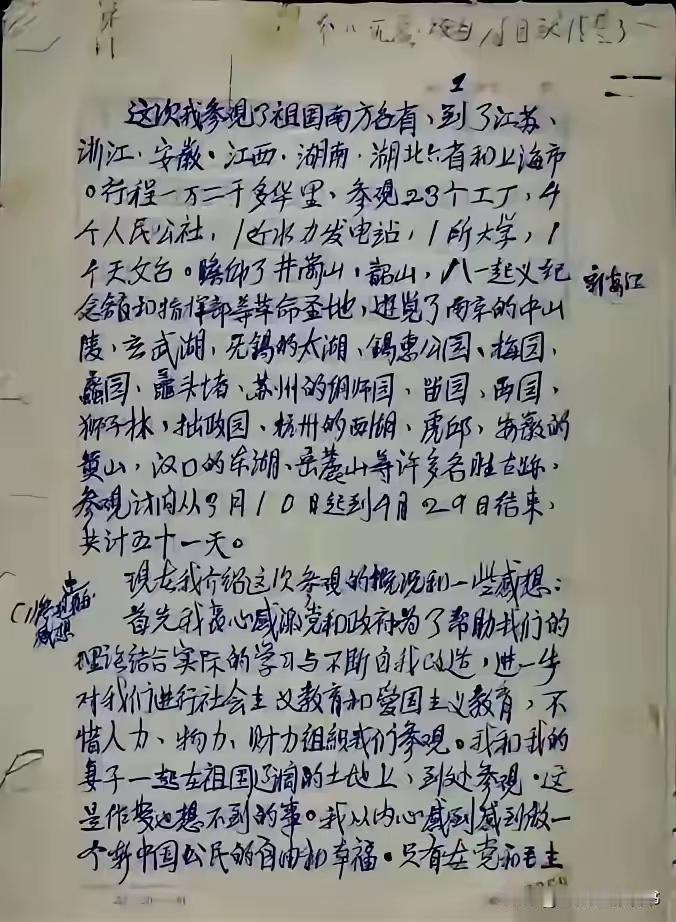

提起溥仪,多数人脑海里会浮现出两个矛盾的形象:要么是紫禁城里稚气未脱的末代君主,要么是晚年低头哈腰的普通公民。尤其是读他在《我的前半生》里写下的自白,很容易觉得这是个被时代裹挟、没什么主见的可怜人。 但只要顺着“伪装不懂满语”这件事往深了挖就会发现,这位一生三起三落的皇帝,远比我们想象的更懂乱世生存法则,他的懦弱,其实是藏着算计的保护色。 就说“伪装不懂满语“这桩事,溥仪的表演堪称滴水不漏。他在自传里特意强调自己满文学得最糟,学了好多年,只学会一个“伊立”(起来);连郭沫若找他请教满语资料时,他都一脸尴尬地摆手说几乎不会。可故宫后来发现的英语课本,却戳破了这个说法——课本上除了汉语注释,还密密麻麻写着满文标注。(图3) 再翻史料更能印证:他六岁起就跟着翰林出身的大学士伊克坦学满语,一教就是十几年,后来不仅能说日常用语,还能读《圣谕广训》这类满文古籍。 那么他为什么要伪装自己呢?本质是为了避祸。民国初年排满情绪汹涌,不少旗人改汉姓、藏身份,生怕被贴上前朝余孽的标签。溥仪作为前清皇帝,更是头号敏感人物。要是让人知道他还精通满语,难免被别有用心的人扣上图谋复辟的帽子。 到了建国后,虽然不用再怕排满,但他早已摸清了藏锋芒的门道,干脆把不会满语的人设焊死,免得卷入不必要的是非。这种能屈能伸的心思,在他人生其他阶段里,更是体现得淋漓尽致。 伪满洲国时期,溥仪的傀儡形象深入人心,可细究细节就会发现,他从未完全放弃夺权的念头。刚到东北时,他满心期待能借日本人的力量恢复大清,特意穿着龙袍去祭天,结果被日本人勒令换成满洲国礼服。 表面上他顺从了,但私下里没少搞小动作:除了偷偷培养自己的亲信,还让弟弟溥杰娶日本妻子时,反复叮嘱弟弟别被日本人拉拢;甚至在日军节节败退时,暗中联系重庆方面,想为自己留条后路。 当然,他的算计在绝对的权力面前不堪一击。日本人早就摸清了他的心思,不仅牢牢掌控军政大权,还处处限制他的行动。但换个角度想,要是溥仪真像表面看起来那么懦弱无能,那么在日本人的严密监视下,他根本不敢有这些小动作。他的“顺从”,更像是一种以退为进:先保住执政、皇帝的名分,再慢慢寻找机会,可惜最终还是成了日本人的工具。 到了晚年,溥仪的生存智慧更是藏在每一个细节里。从抚顺战犯管理所出来后,他被安排到北京植物园工作,每天扫地、浇花,见了谁都客客气气。有人问他当年在宫里是不是天天有人伺候,他总是笑着摆手,说那都是过去的事了,现在劳动最光荣。他甚至会主动跟同事聊自己在战犯所的改造经历,把忏悔挂在嘴边。 这种彻底放下身段的姿态,看似是懦弱,实则是他对现实的精准判断。他清楚自己的身份特殊,只有彻底泯然众人,才能安稳度过余生。有一次,有人拿着旧照片问他这是不是他当年的龙袍,他赶紧摇头,说记不清了,那时候自己还小,很多事都忘了。这种选择性失忆,和当年装不会满语如出一辙,都是通过藏起过去,来换取当下的安宁。 其实纵观溥仪的一生,他从来不是简单的懦弱者或野心家。他既有着帝王的敏感和算计,比如伪装不会满语避祸、在伪满暗中谋权;也有着普通人的无奈和妥协,比如晚年低头认错、融入平凡生活。他的复杂,本质是乱世里每个人生存状态的极端写照:在时代的洪流面前,没人能真正掌控自己的命运,但总有人会在缝隙里,找到最适合自己的生存方式,哪怕这种方式,看起来有些懦弱。

评论列表