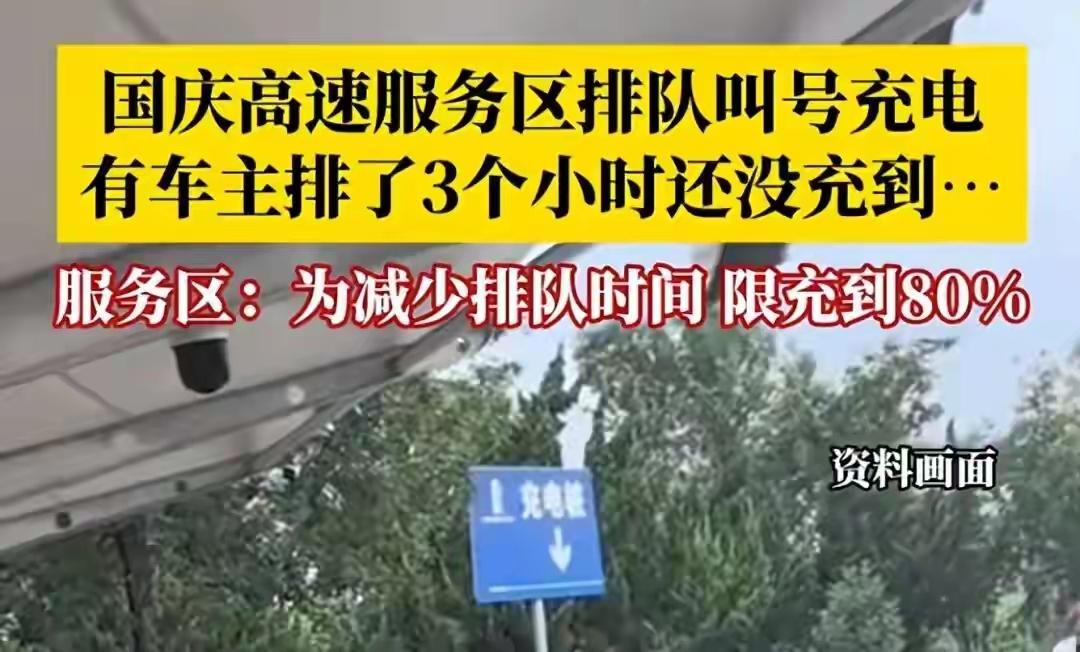

一场国庆高速堵车,无意间揭开了新能源车“3大缺陷”!车主:为了充电排队3小时 “充电五分钟,排队两小时”,这个曾被调侃的段子,在2025年国庆高速上成了无数新能源车主的真实遭遇。当18.7亿人次自驾出行的洪流涌上高速,新能源车的续航缩水、补能困难、设施适配不足三大缺陷被集中放大,让“服务区充电七日游”成为这个假期的特殊风景。 续航腰斩是车主遭遇的第一道“劫”。标称续航500公里的车型,在高速上实际能跑200多公里就已算幸运。这并非车企刻意造假,而是物理规律的必然:车速从60码提升至120码,风阻会飙升4倍,高速行驶中约60%的电量都消耗在对抗风阻上。更关键的是,电车电机高速运转时效率骤降,加上能量回收系统在匀速行驶中几乎失效,再叠加空调、电池冷却等设备的能耗,每小时额外损耗的续航可达25公里。有车主从广东往湖南出发,原计划只充一次电,结果半路就因续航崩跌慌了神,彻底打乱行程计划。 补能难更是把焦虑推到顶点。国庆首日全国高速充电量达1748.58万千瓦时,同比暴涨41.95%,超三分之一充电桩处于满负荷运转状态。供需缺口悬殊到惊人:单个服务区日均需满足800-1200次充电需求,而现有充电桩仅20-30个,缺口高达70%。从“排队两小时”到“等电四小时”,车主们在服务区忍饥挨累,还要时刻盯着剩余电量,生怕被困在路上。更无奈的是“僵尸桩”作祟,福建高速服务区就因充电桩少且故障频发,气得歌手黄安换了油车,东北某服务区仅两根桩却排着八九辆车,有人最终只能下高速换电,错失免费高速福利。 设施与管理的适配短板更显突出。不同品牌充电桩需下载专属APP,兼容性差让车主在多个平台间切换奔波。充电效率也成瓶颈,即使是快充,充满一辆车仍需40分钟左右,且充至80%后为保护电池会自动降速,进一步拉长等待时间。更棘手的是,增程车、混动车加入抢桩队伍,不仅加剧拥堵,还引发纯电车主与混动车主的矛盾,甚至出现争执斗殴,部分充电站不得不限制混动车型充电。这种设施布局与使用需求的错位,在节假日集中爆发时尤为刺眼。 高速充电难的背后,是新能源车爆发式增长与基础设施建设滞后的深层矛盾。截至2024年8月,我国充电设施总数超1700万个,但高速充电桩仅6.2万个,且存在明显地域失衡——长三角、珠三角密集,中西部稀疏 。而“平日闲置、假期爆满”的峰谷差异,又让运营商陷入投资回报的两难。 眼下,移动充电机器人、动态充电上限等应急措施虽在缓解燃眉之急,但终究是权宜之计。唯有加速超充网络布局,推动充电标准统一,结合车网互动技术实现智能调度,才能让新能源车真正摆脱“节日焦虑”。毕竟,当新能源汽车渗透率持续攀升,明年国庆若迎来2000万辆电车出行,现有设施能否承受,已是全行业必须直面的考题。