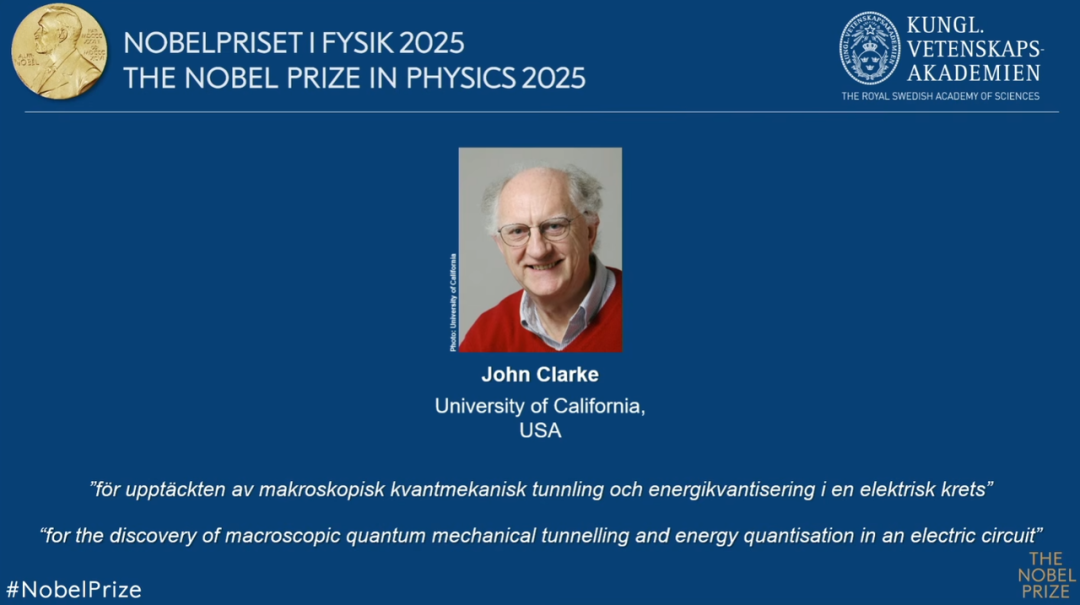

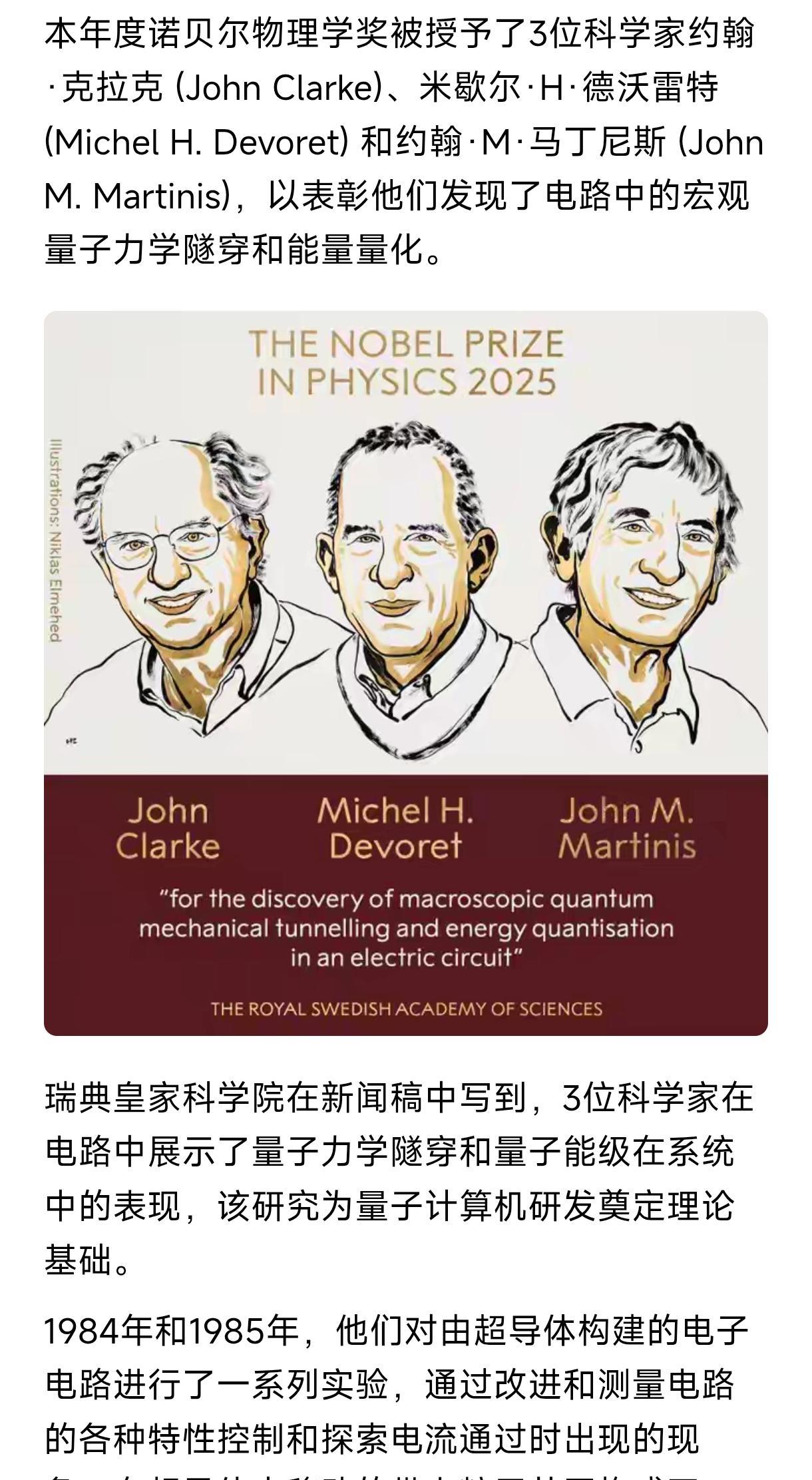

刚刚,本年度的诺贝尔物理学奖得主正式揭晓:美国加州大学JohnClarke、美国耶鲁大学MichelH.Devoret、美国加州大学JohnM.Martinis。获奖理由是「发现电路中的宏观量子力学隧穿和能量量子化」。

具体来说,这三位诺贝尔奖得主通过一系列实验证明,量子世界的奇异特性可以在一个大到可以握在手中的系统中具体化。他们的超导电子系统可以从一种状态隧穿到另一种状态,就像直接穿过一堵墙一样。他们还证明,该系统能够吸收和释放特定大小的能量,正如量子力学所预测的那样。

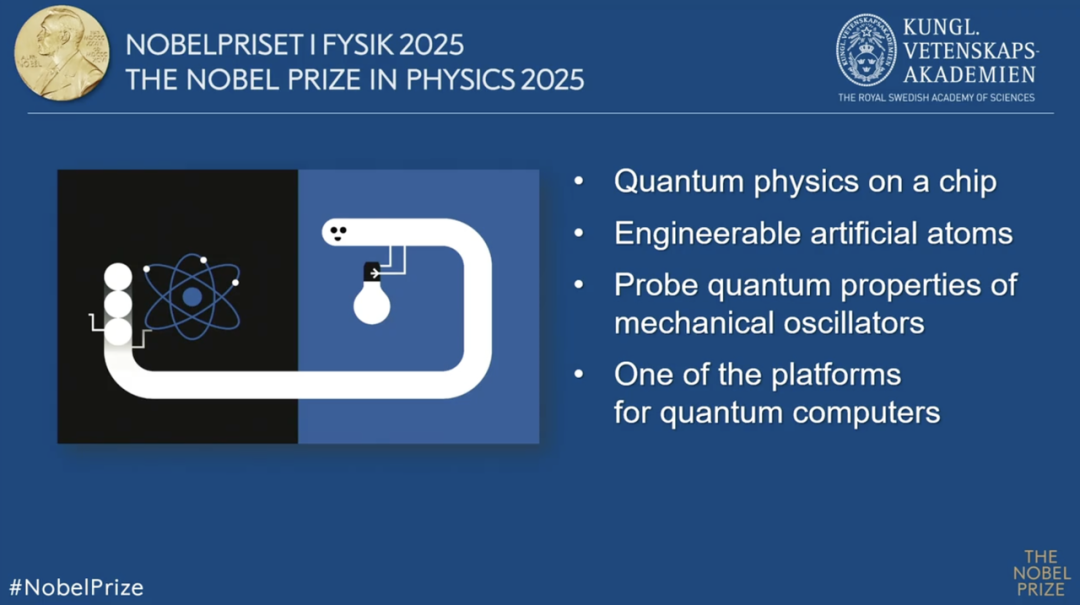

诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示:「今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会,包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。」

而JohnClarke在发布会上回答记者问时表示,得知自己获得该奖项时「完全震惊了。」

「我们根本没有意识到这可能成为诺贝尔奖的基础」,JohnClarke在谈到他们20世纪80年代在加州大学伯克利分校进行的研究时说道。

一系列开创性的实验

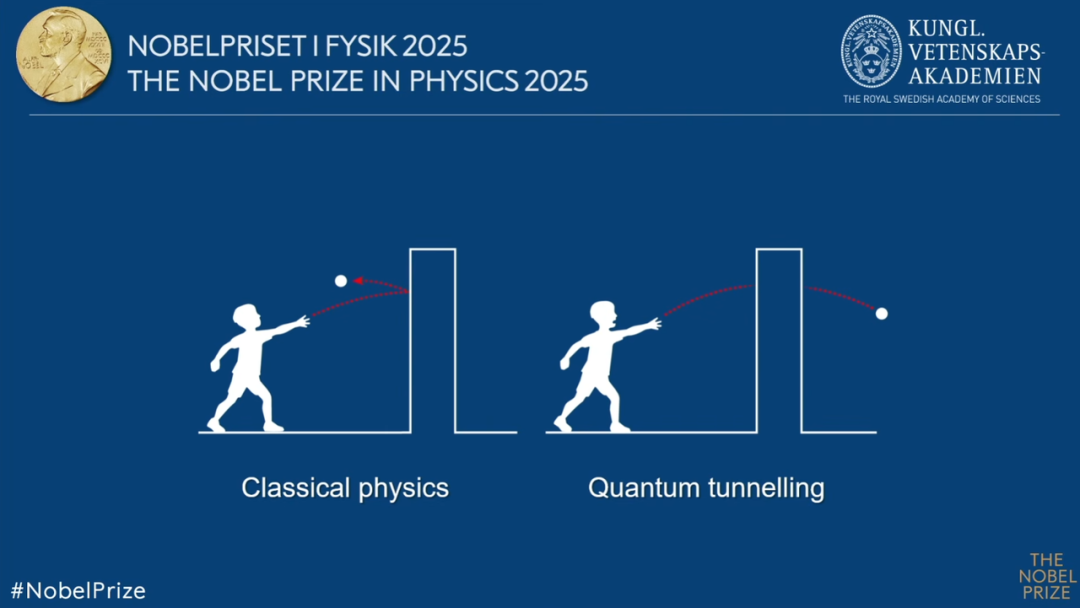

量子力学描述的是单个粒子尺度上的重要特性。在量子物理学中,这些现象被称为微观现象,它们甚至比光学显微镜所能观察到的还要小得多。这完全不同于由大量粒子组成的宏观现象。

例如,一个日常球体是由天文数字般的分子构成,它不表现出任何量子力学效应。我们知道,每次把球扔到墙上,它都会反弹。然而,单个粒子有时会直接穿过其微观世界中等效的屏障,出现在另一侧。这种量子力学现象被称为隧穿效应。

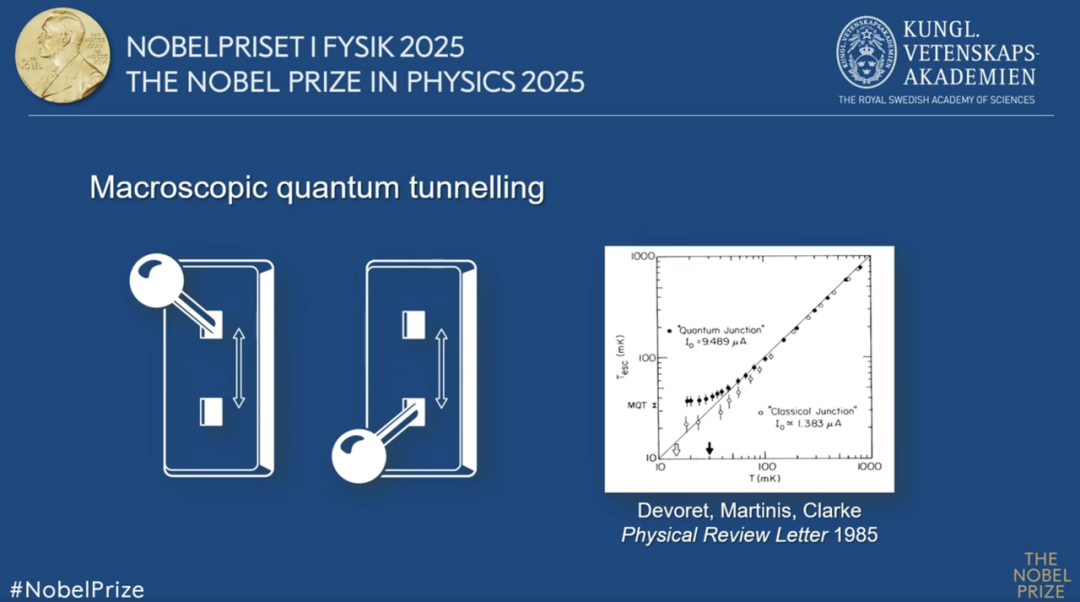

今年的诺贝尔物理学奖表彰了那些展现如何在宏观尺度上观察到量子隧穿效应的实验,这些实验涉及许多粒子。1984年和1985年,JohnClarke、MichelH.Devoret和JohnM.Martinis在加州大学伯克利分校进行了一系列实验。

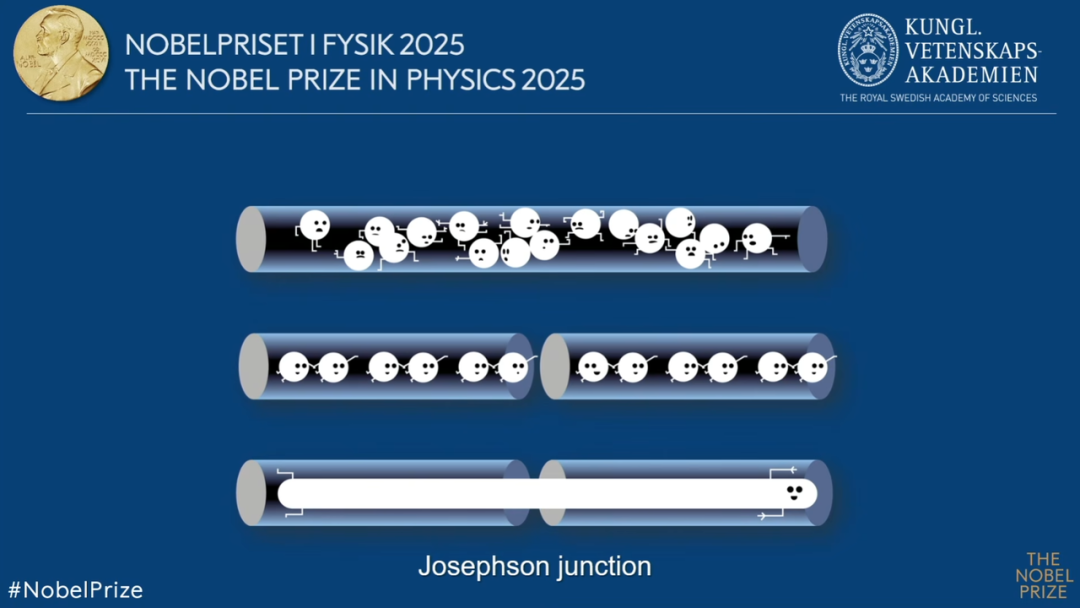

他们构建了一个包含两个超导体的电路——超导体可以在没有任何电阻的情况下传导电流。他们用一层完全不导电的薄材料将它们隔开。在这项实验中,他们展示了能够控制和研究一种现象:超导体中的所有带电粒子都表现出一致的行为,就好像它们是充满整个电路的单个粒子一样。

这个类粒子系统被困在一种无电压、有电流流动的状态——在这个状态下,它没有足够的能量逃脱。

而在实验中,该系统能利用隧穿效应逃脱零电压状态,并产生电压,从而展现出其量子特性。两位获奖者还证明了该系统是量子化的,这意味着它只能吸收或释放特定数量的能量。

研究发展

这几位诺奖得主拥有数十年来发展起来的概念和实验工具。量子物理学与相对论一起构成了现代物理学的基础,研究人员在过去一个世纪里一直在探索它的含义。

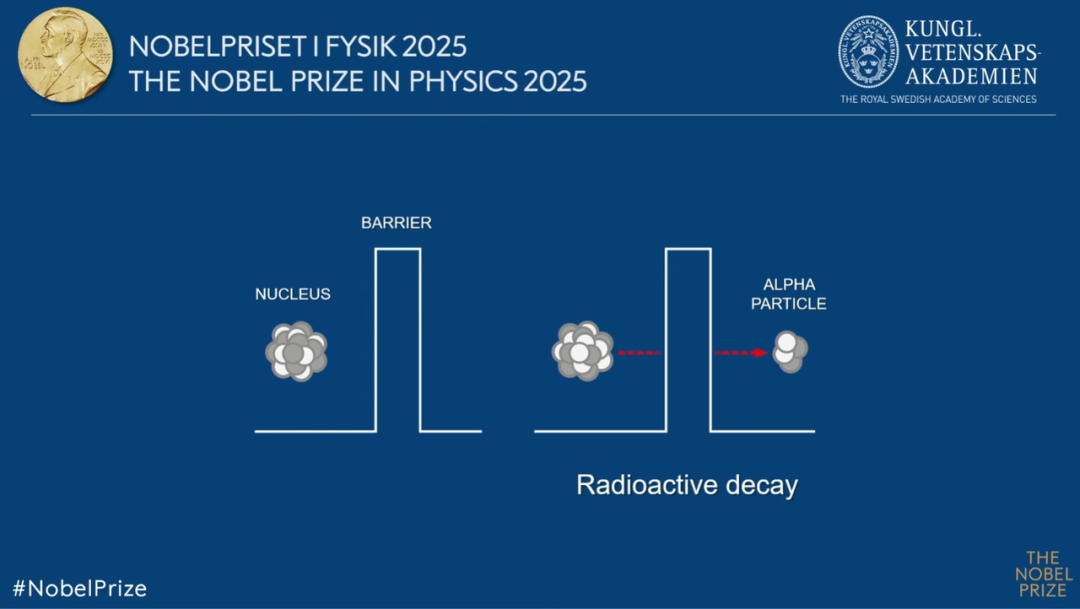

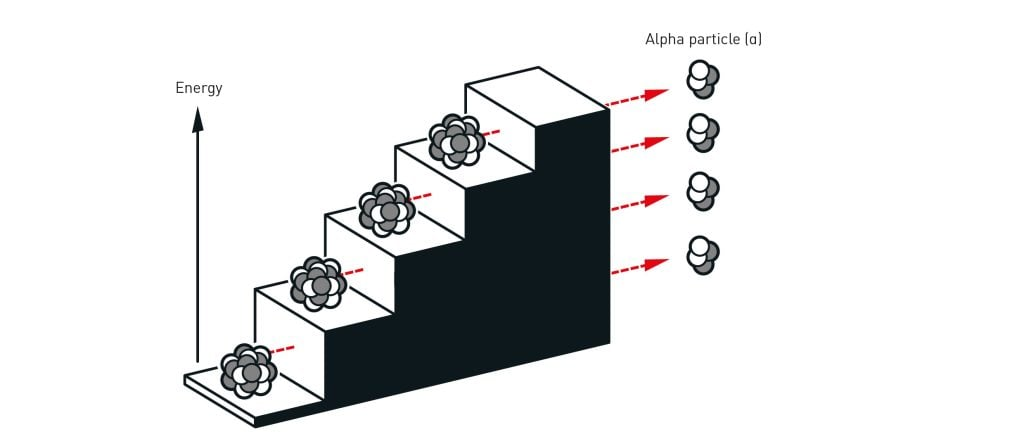

单个粒子的隧穿能力是众所周知的。1928年,物理学家乔治・伽莫夫(GeorgeGamow)意识到,隧穿效应是某些重原子核倾向于以特定方式衰变的原因。原子核内部力的相互作用在其周围形成一道屏障,将其中的粒子束缚住。然而,尽管如此,原子核的一小部分有时会分裂出来,移出屏障并逃逸——留下一个已经转化为其他元素的原子核。如果没有隧穿效应,这种类型的核衰变就不可能发生。

隧穿效应是一个量子力学过程,其中必然存在概率因素。某些类型的原子核拥有高而宽的势垒,因此原子核碎片可能需要很长时间才能出现在势垒之外,而其他类型的原子核则更容易衰变。如果我们只观察单个原子,就无法预测何时会发生隧穿效应,但通过观察大量同类型原子核的衰变,我们可以测量隧穿效应发生前的预期时间。描述隧穿效应最常见的方式是使用半衰期的概念,即样本中一半原子核衰变所需的时间。

物理学家们很快就开始思考,是否有可能研究一种同时涉及多个粒子的隧穿现象。一种新型实验方法源于某些材料在极冷时产生的一种现象。

在普通导电材料中,电流流动是因为电子可以自由地穿过整个材料。在某些材料中,穿过导体的单个电子可能会被组织起来,形成一种同步的「舞蹈」,流动时没有任何阻力。这种材料就变成了超导体,电子成对地结合在一起。这些电子被称为库珀对,以莱昂・库珀(LeonCooper)的名字命名,他与约翰・巴丁(JohnBardeen)和罗伯特・施里弗(RobertSchrieffer)一起详细描述了超导体的工作原理(1972年诺贝尔物理学奖)。

库珀对的行为与普通电子完全不同。电子具有高度的完整性,并且喜欢彼此保持一定距离——如果两个电子具有相同的性质,它们就不能位于同一位置。例如,我们可以在原子中看到这种情况,其中电子将自己分成不同的能级,称为壳层。然而,当超导体中的电子成对结合时,它们会失去一些个性;虽然两个独立的电子总是不同的,但两个库珀对可以完全相同。这意味着超导体中的库珀对可以被描述为一个单元,一个量子力学系统。用量子力学的语言来说,它们被描述为一个波函数。这个波函数描述了在给定状态和给定性质下观察系统的概率。

如果将两个超导体连接在一起,并在它们之间形成一层薄薄的绝缘层,就会形成约瑟夫森结。该元件以布莱恩・约瑟夫森(BrianJosephson)的名字命名,他对该结进行了量子力学计算。他发现,当考虑结两侧的波函数时,会出现有趣的现象(1973年诺贝尔物理学奖)。约瑟夫森结很快便找到了应用领域,包括对基本物理常数和磁场的精确测量。

这一构造也为以新的方式探索量子物理学的基本原理提供了工具。安东尼・莱格特(AnthonyLeggett,2003年诺贝尔物理学奖获得者)就是其中一位,他关于约瑟夫森结宏观量子隧穿的理论工作启发了新型实验。

这个研究团队的成果

这些课题与JohnClarke的研究兴趣完美契合。他曾任美国加州大学伯克利分校教授,1968年在英国剑桥大学获得博士学位后,他移居加州大学伯克利分校。在加州大学伯克利分校,他组建了自己的研究团队,专注于利用超导体和约瑟夫森结探索一系列现象。

JohnClarke,1942年出生于英国剑桥。1968年获英国剑桥大学博士学位。现为美国加州大学伯克利分校教授。

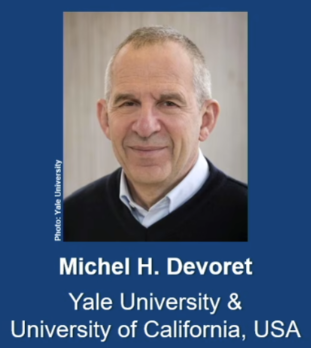

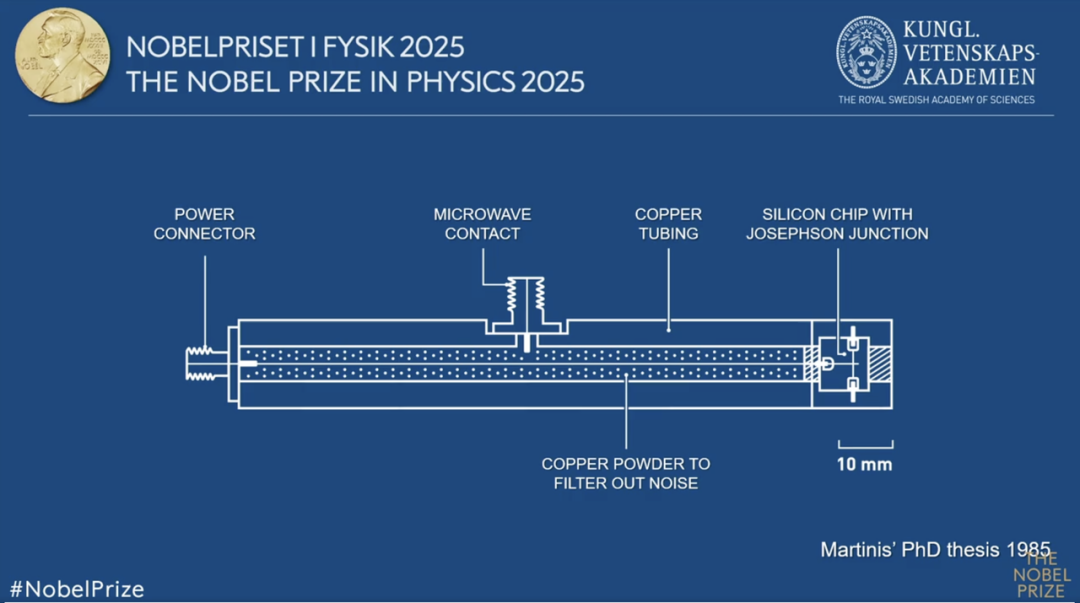

20世纪80年代中期,MichelDevoret在巴黎获得博士学位后,以博士后身份加入了JohnClarke的研究小组。该小组还包括博士生JohnMartinis。他们共同承担了演示宏观量子隧穿效应的挑战。实验装置必须极其谨慎和精确,才能屏蔽所有可能影响它的干扰。他们成功地改进并测量了电路的所有特性,从而能够对其进行更深入的了解。

MichelDevoret,1953年出生于法国巴黎。1982年获法国巴黎第十一大学博士学位。现任耶鲁大学和加州大学圣巴巴拉分校教授。

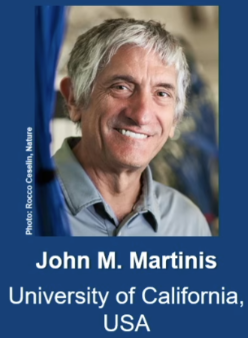

JohnMartinis,1958年出生。1987年获加州大学伯克利分校博士学位。现为加州大学圣巴巴拉分校教授。

为了测量量子现象,他们向约瑟夫森结通入微弱电流,并测量了电压,该电压与电路中的电阻有关。正如预期的那样,约瑟夫森结上的电压最初为零。这是因为系统的波函数被封闭在一个不允许电压产生的状态。然后,他们研究了系统隧穿出该状态并产生电压所需的时间。由于量子力学包含偶然因素,他们进行了多次测量,并将结果绘制成图表,从中可以读取零电压状态的持续时间。这与原子核半衰期的测量基于大量衰变实例的统计数据类似。

隧穿效应表明,实验装置的库珀对在同步运动中表现得像一个巨型粒子。这几位研究者发现系统具有量子化的能级,进一步证实了这一点。量子力学得名于微观过程中能量被分解成独立的能量包(即量子)这一现象。获奖者将不同波长的微波引入零电压态。其中一些被吸收,系统随后跃迁至更高的能级。

这表明,当系统能量更高时,零电压态的持续时间更短——这正是量子力学的预测。被阻挡在屏障后的微观粒子也以同样的方式运行。

成果的理论和实践价值

这个实验对理解量子力学意义重大。其他类型的量子力学效应在宏观尺度上得到证实,它们是由许多微小的个体及其各自的量子特性组成的。这些微观成分组合在一起,产生了诸如激光、超导体和超流体等宏观现象。然而,这个实验却从一种本身就是宏观的状态中,以大量粒子的共同波函数形式,创造了一种宏观效应——可测量的电压。

安东尼・莱格特(AnthonyLeggett)等理论家将诺贝尔奖得主的宏观量子体系与埃尔温・薛定谔(ErwinSchrödinger)著名的思想实验进行了比较。薛定谔将一只猫关在盒子里,如果我们不往盒子里看,这只猫既活着又死了。(埃尔温・薛定谔于1933年获得诺贝尔物理学奖。)他的思想实验旨在揭示这种情形的荒谬性,因为量子力学的特殊性质在宏观尺度上通常会被抹去。整只猫的量子特性无法在实验室实验中得到证实。

然而,莱格特认为,JohnClarke、MichelH.Devoret和JohnM.Martinis进行的一系列实验表明,存在涉及大量粒子的现象,这些粒子的共同行为正如量子力学所预测的那样。由许多库珀对组成的宏观系统仍然比猫小很多个数量级——但由于实验测量的是整个系统的量子力学特性,因此对于量子物理学家来说,它与薛定谔的假想猫非常相似。

这种宏观量子态为利用控制粒子微观世界的现象进行实验提供了新的潜力。它可以被视为一种大规模的人造原子——一个带有电缆和插座的原子,可以连接到新的测试装置或用于新的量子技术。例如,人造原子可用于模拟其他量子系统并帮助理解它们。

另一个例子是Martinis随后进行的量子计算机实验,他正是利用了他和其他两位获奖者所展示的能量量子化原理。他使用一个以量子态为信息承载单位的电路——量子比特(qbit)。最低能态和向上的第一步分别表示为零和一。超导电路是未来量子计算机构建过程中正在探索的技术之一。

因此,今年的获奖者不仅为物理实验室带来了实际效益,还为从理论上理解物理世界提供了新的信息。

参考链接

https://www.youtube.com/watch?v=m9FUkAis62s

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/popular-information/

![高速上这种探照灯的目的到底是啥?[思考]](http://image.uczzd.cn/17305625340604644915.jpg?id=0)

仁者爱山

突破性创新,人的大脑意识正一步步接近宇宙本源