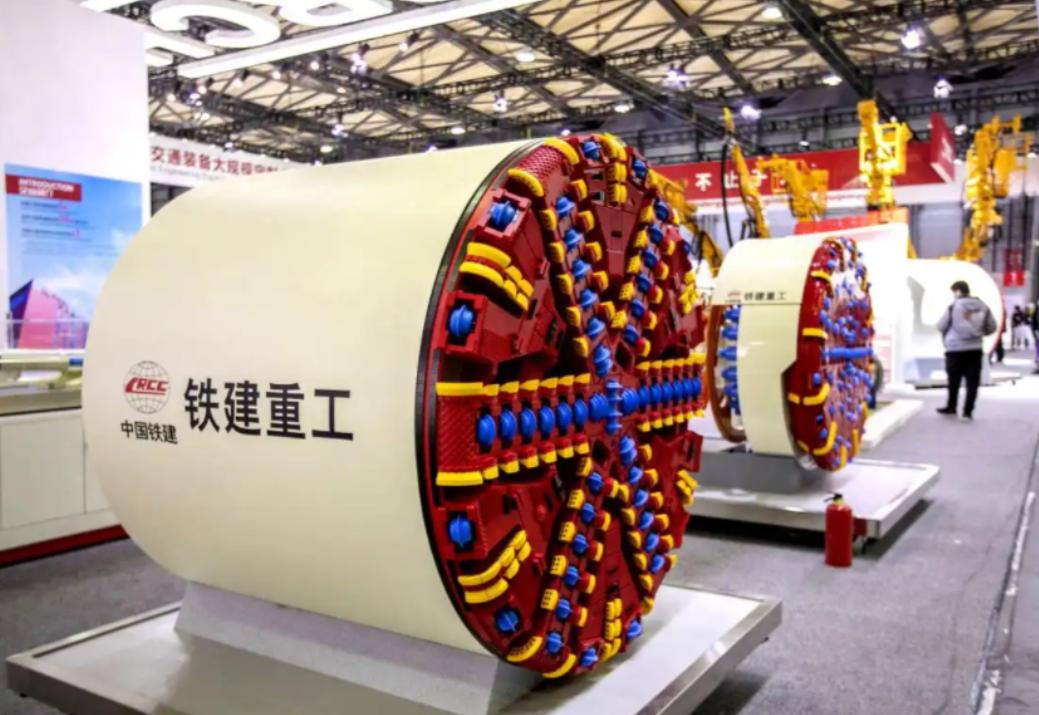

盾构机都是一次性的?完工后直接就地掩埋? 这种说法纯粹是想当然的误解,真相是这铁家伙算不算一次性、最后埋不埋,全看经济账、技术条件和施工环境的综合算计,大部分时候掩埋都是逼不得已的选择,而所谓的 “一次性” 更是对行业现状的刻板印象。 盾构机这玩意儿根本不是便宜货,小则几千万,大则上亿,相当于好几栋楼的价钱,要是真能一次性用完就扔,那得是多不差钱的工程队,可现实里没哪个施工方会跟钱过不去。 说它是一次性的确实冤枉,因为只要条件允许,谁都想把它拆出来再用,毕竟核心的主驱动、控制系统这些部件,翻新一下照样能顶事儿,就像中交天和搞的再制造,改改直径、升级下系统,比买新的省一半成本,还节能节材,这种好事儿没人会拒绝。但问题就出在 “条件允许” 这四个字上,很多时候不是不想回收,是真的做不到。 先算经济账,这是最核心的考量。回收盾构机不是把它从隧道里拖出来就行,得先拆解。盾构机全身是分段拼起来的,刀盘、盾体、液压系统密密麻麻全是部件,拆解得有专门的场地和设备,要是隧道直径刚好卡着盾构机的尺寸,还得先打个几十米深的吊装井,光这口井就得花几百万,更别说拆解过程中要防止塌方、处理地下水的成本。 拆完了运输又是一笔大钱,刀盘直径动辄十几米,重量几十吨,得用超大型吊车和运输车,还得规划路线、申请交通管制,要是工程在山区或者城市中心,路窄或者车多,运输成本能翻好几倍。 更关键的是拆解运输的总费用可能比这台旧盾构机的剩余价值还高,比如有些老机器已经掘进了十几公里,刀盘磨得裂成网状,主驱动也烧了,拆出来的零件卖废品都没人要,这时候花几百万去拆运,纯属亏本买卖,换谁都会选更划算的处理方式。 再看技术和施工条件的限制。盾构机干活的地方都在地下几十米甚至上百米,周围不是坚硬的岩石就是黏糊糊的软土,常年泡在水里,机身早就锈得不成样子,精密部件磨损得厉害。 它的 “黄金工作期” 一般就十几公里或者一万多小时,超过这个期限,性能就不稳定了,修复起来得找专门的技术人员,换个刀盘、修个液压系统可能就得几百万,要是核心部件坏了,维修费比买台新的还贵,这种时候修复的意义就不大了。 更头疼的是作业环境的限制,很多隧道尽头根本没有出口,盾构机直接顶在岩层或者河底,想把它弄出来就得先挖开周围的土,可沙层、断层这些地质条件,一挖就可能引发塌方,整段隧道都得报废。 在城市中心施工更麻烦,周边全是居民区,拆解过程中稍微震动一下就可能导致地面沉降,居民楼墙体开裂,这种风险谁都承担不起,与其冒险不如直接留在地下。 至于为什么会有 “全埋了” 的说法流传,多半是把个别特殊情况当成了普遍现象。早期技术不行,盾构机拆解难度大,再制造水平也低,确实有不少老机器被埋了,加上有些媒体断章取义,只拍了掩埋的画面没说背后的原因,就给人留下了 “完工就埋” 的印象。 但现在早就不是这样了,只要盾构机还有利用价值,施工条件也允许,肯定会拆出来翻新再用,毕竟能省一半成本的好事儿没人会错过。那些张嘴就说 “浪费资源” 的人,不妨先算算拆解运输的成本,看看是不是真的比埋了更划算,别光站在岸上喊口号,根本不懂地下施工的难处。 说到底,盾构机的命运从来不是 “一次性” 或者 “必须埋” 能概括的,它更像是工程里的 “灵活棋子”,留不留、埋不埋,都是施工方综合算完经济账、安全账后的理性选择。 说它全是一次性的,是没看到再制造车间里那些翻新的设备;说它全要埋的,是没体会过地下施工的无奈。 这种非黑即白的说法,本质上就是对工程行业复杂性的无知。以前我国 85% 的盾构机依赖进口,那时候技术跟不上,处理方式确实粗放,可现在咱们能自己搞再制造,还能入选行业规范名单,这行业变化快得很,还抱着老观念说 “一次性掩埋”,只能说信息太滞后了。 施工方比谁都清楚盾构机的价值,要是真有回收的可能,绝对不会轻易埋掉。但工程里的事儿从来不是 “想不想”,而是 “能不能”“值不值”。 比如在川藏铁路那种复杂地质里,盾构机掘进完可能已经满身是伤,拆解要冒着塌方风险,运输要翻山越岭,算下来还不如留在地下当支撑,这时候的掩埋根本不是浪费,是最合理的选择。 而在上海那些地质稳定、两端有竖井的隧道里,盾构机拆出来翻新再用的概率就大得多,这完全是看具体情况办事。 那些把 “就地掩埋” 当成浪费的论调,其实忽略了工程行业的本质 —— 安全和效率优先。要是为了回收一台残值不高的盾构机,导致隧道塌方、地面沉降,那损失就不是一台机器的钱能比的。 而且现在环保查得严,掩埋前必须做污染物清理,不然根本过不了审核,那些说 “污染环境” 的,多半是没见过规范的掩埋流程。 再说了,再制造技术越来越成熟,以后模块化、可翻新的盾构机会越来越多,掩埋的情况只会更少。