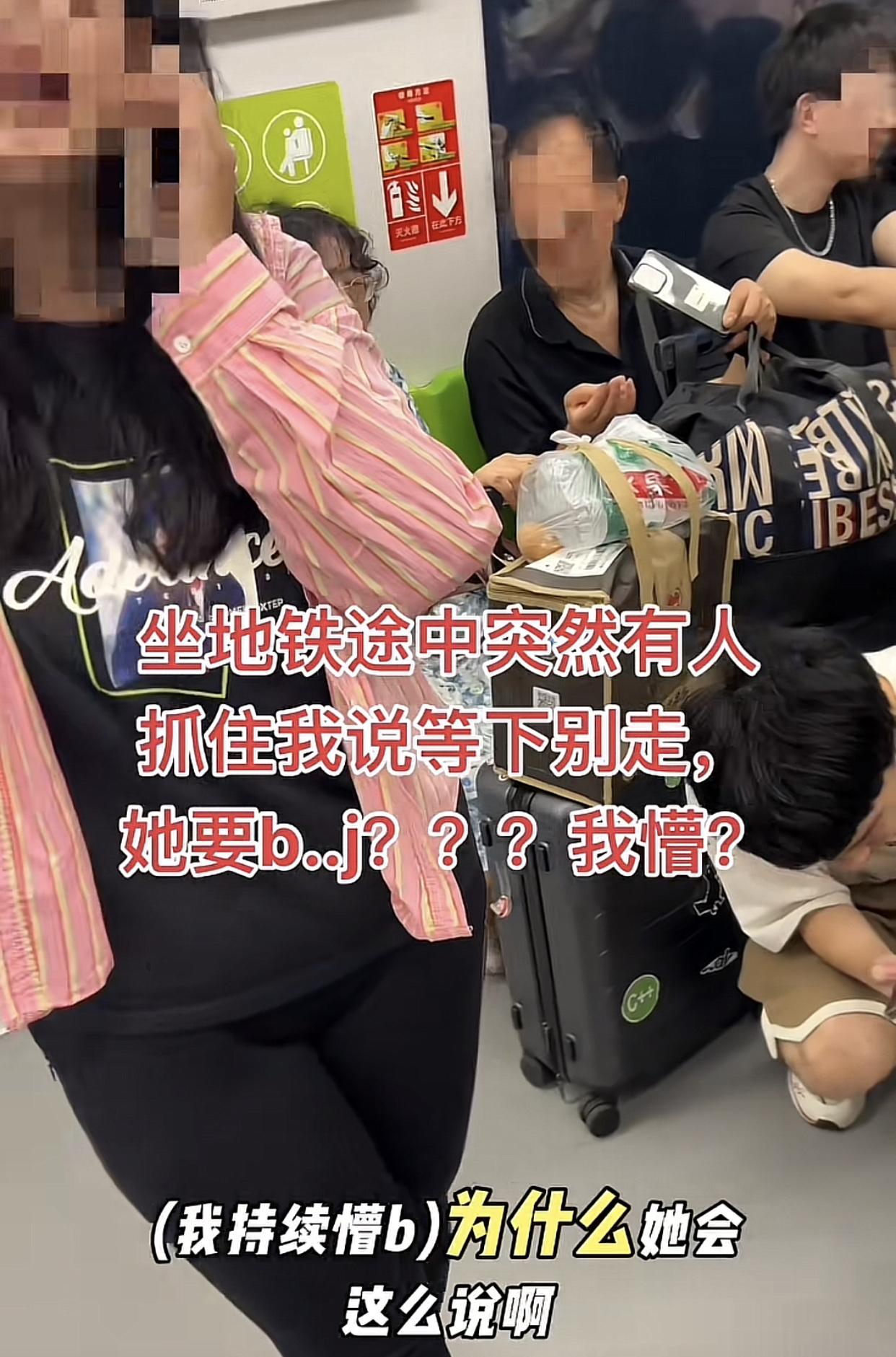

“鸡鸣寺”三个字能有多刺耳?国庆假期南京地铁3号线上,一位穿粉色衣服的女乘客用实际行动给出了荒诞答案——只因隔壁家庭游客正常讨论行程时提到“鸡鸣寺”,她竟当场炸毛,指着对方鼻子喊“你们在暗讽我”,还掏出手机报警要全车人陪她下车对质。这场闹剧被游客用手机录下发到网上后,瞬间引爆热搜,网友集体懵圈:“这年头连地名都要避讳?是不是以后出门得先背《敏感词大全》?” 地铁上的荒诞对峙:一个地名引发的“战争” 10月4日晚,游客李女士一家五口结束红山动物园行程,正商量着返程后去鸡鸣寺看樱花。列车即将抵达鸡鸣寺站时,粉衣女子突然从过道冲回,挡在李女士一家面前:“谁都不许走!你们刚才说‘鸡鸣寺’就是在暗讽我!”李女士当场愣住——自己和丈夫带着两个孩子、两位老人,全程用南京方言讨论路线,和粉衣女子既不相识也无交集,哪来的“暗讽”? 粉衣女子却不依不饶,掏出手机拨通110:“有人用‘鸡鸣寺’侮辱我,他们太没素质了,必须下车跟我对质!”李女士又气又急,举起手机录像:“地铁站叫鸡鸣寺,我们正常说话凭什么要下车?你有什么证据?”粉衣女子突然指着李女士老公吼:“我冲你说‘叽叽叽’,你乐意吗?”李女士老公瞬间炸毛:“我们暗讽你?你以为自己多好看?谁有空理你!”粉衣女子竟飙出脏话,还反问:“那我说你是鸭呢?是不是暗讽?”直到这时,李女士才反应过来——对方是对“鸡鸣”里的“鸡”字敏感。 敏感词背后的荒诞逻辑:一场自我中心的狂欢 这场闹剧最荒诞的地方,在于粉衣女子将“鸡鸣寺”三个字强行解读为针对自己的侮辱。她先是将地名拆解为“鸡”字,再通过谐音联想构建出“被暗讽”的逻辑链,最后用“报警威胁”试图让陌生人屈服。这种“我即世界”的思维模式,本质上是将个人情绪凌驾于公共规则之上——地铁是公共空间,乘客有自由讨论行程的权利;而粉衣女子却将地名视为“私人禁区”,用“敏感”当武器,强行要求他人为自己的情绪买单。 更讽刺的是,这类“文字狱”式思维并非个例。去年某高校学生因室友说“鸡你太美”被举报,今年某公司员工因同事提“鸡年大吉”遭投诉,如今连千年古刹“鸡鸣寺”都成了敏感词。当“敏感”的阈值越降越低,当“被冒犯”的成本越来越小,公共空间的交流规则正在被扭曲成“谁情绪大谁有理”。 公共空间不是“情绪垃圾桶”,理性才是通行证 粉衣女子的行为,本质上是一场“自我感动式维权”。她或许觉得“被冒犯”是种权利,却忘了权利的边界是“不伤害他人”。在地铁这样的封闭空间里,她的无理取闹不仅耽误了其他乘客的时间,更消耗了公共资源的公信力——警察出警、列车延误、游客行程被打乱,这些成本该由谁买单? 真正需要反思的,是我们对“敏感”的过度纵容。当“玻璃心”被包装成“维权”,当“情绪发泄”被美化为“自我保护”,公共空间的交流就会陷入“猜谜游戏”:说话前要先查敏感词,聊天时要观察他人脸色,连地名都要避讳。这样的环境里,谁还能自由表达?谁还敢真诚交流? 别让“敏感”绑架生活,理性才是解药 南京地铁的这场闹剧,像一面镜子照出了某些人的荒诞逻辑。地名不会说话,但人会;文字没有恶意,但解读有。与其用“敏感”当盾牌,不如学会用理性沟通;与其要求世界迁就自己,不如先学会尊重他人。毕竟,公共空间的温度,从来不是靠“谁声音大谁有理”维持的,而是靠每个人对规则的遵守、对他人的包容。 最后想问大家:你遇到过类似的“文字狱”吗?当有人用“敏感”绑架你的正常表达,你会选择妥协还是据理力争?评论区聊聊你的故事——或许你的经历,能帮更多人守住公共空间的理性底线。 来源:头条热搜