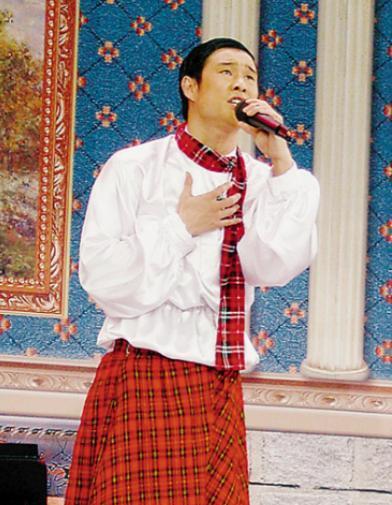

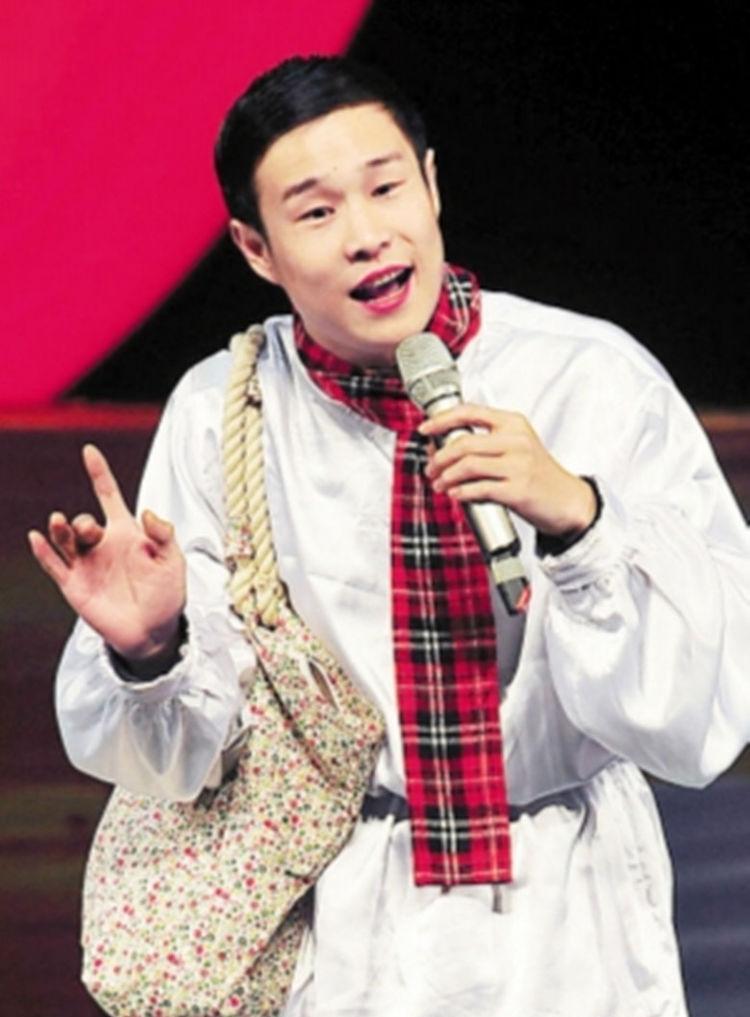

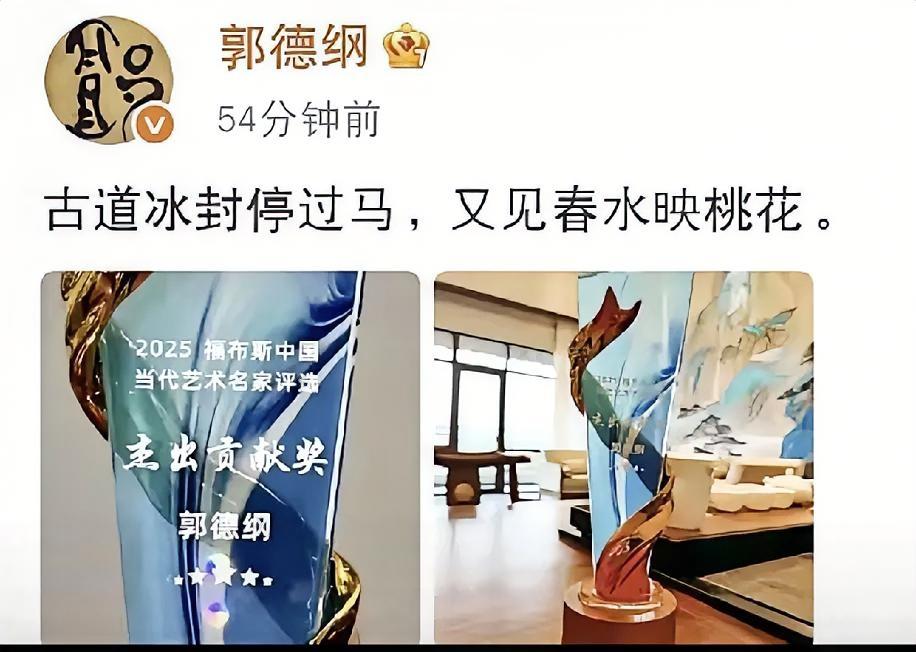

60%抽成,换你干不干?2009年小沈阳一夜爆红,2.6亿进账,赵本山要拿走1.56亿。 现在一提起小沈阳,总觉得他身上带着点说不清道不明的遗憾。之前赵本山带着“赵家班”演《却道门传奇》收获不少好评,可作为曾经最让师父得意的徒弟,小沈阳却没露面,俩人那些旧事又被翻了出来。 其实这事儿哪是一句“师徒反目”能说清的,最开始的疙瘩,可能就藏在那笔惊人的收入和分成里。 2009年的春晚,绝对是小沈阳人生的转折点。赵本山凭着自己在圈内的地位,硬是把这个穿着苏格兰裙、捏着嗓子学刀郎唱歌的徒弟,推到了全国观众面前。 那一句“不差钱”火遍大江南北,一夜之间,小沈阳从一个普通的二人转演员,变成了家喻户晓的明星,神话就这么诞生了。 爆红之后,钱自然来得快。据说那一年,小沈阳光靠演出、商演这些,就赚了2.6亿,这在当时可是个天文数字。 可高兴劲儿还没过去,分成的事儿就来了——按照当时的规矩,他得把60%的利润上交公司,算下来就是1.56亿。 在赵本山看来,这是天经地义的规矩,毕竟是公司把他捧红的,这么做也是为了防止年轻人爆红后飘了,能沉下心来做事。 可在外人眼里,甚至在小沈阳家人看来,这分成比例也太高了,跟“欺负人”没啥两样。 要知道,现在的明星开工作室,就算有公司帮忙运作,抽成就顶天了一成,对比之下,当年“赵家班”的分成模式,确实带着股旧时代的味儿。 它能把你从草根捧上天,却也用这样的利润枷锁告诉你,想真正“自己说了算”,没那么容易。 其实这不仅仅是钱的事儿,更是老派师徒关系和现代市场规则的碰撞。小沈阳靠赵本山搭建的平台火了,可火了之后,想法自然就多了。 他不甘心只做师父设计好的“喜剧符号”,想往更宽的路走,比如拍电影。可《三枪拍案惊奇》《猛虫过江》这几部片子,口碑都不怎么样,他才发现,离了那个熟悉的小品舞台,自己的能量好像施展不开。 后来他又转去开演唱会,把电音、街舞这些时髦元素揉进二人转里,这些在当初被赵本山评价为“花哨”的东西,后来师父虽然慢慢理解了,甚至还资助过他,可俩人在艺术理念上的分歧,已经越来越明显。 直到小沈阳公开说“不再演小品”,还提了句“搞不懂现在小品非得有悲剧内核”,这话不光是说自己不想再走老路,其实也是在含蓄地表达,跟师父的喜剧路子不一样了。 回想最开始,师徒俩的情分是真的。赵本山曾经带病给小沈阳改剧本,顶着压力也要把他送上春晚;小沈阳也感恩,用最传统的跪地拜师方式表达敬意。 可小沈阳从小穷怕了,爆红后想多接活多赚钱,这跟赵本山希望他稳扎稳打、长远发展的规划,从根上就拧巴了。 当天平开始倾斜,资源自然就会重新分配。赵本山后来把更多精力放在了宋小宝身上,看着宋小宝在《欢乐喜剧人》上大放异彩,而小沈阳再演《不差钱2》时,却被吐槽是卖情怀,一个时代的交替,就这么悄无声息地完成了。 这不是谁偏心谁,更像是商业团队里最理性的选择——谁能带来更多价值,资源就向谁倾斜。 现在的小沈阳,名义上还是本山传媒的人,他妻子也说私下里跟赵本山还有联系,可正经的合作早就停了。 这种状态,像是从过去那种“跟着师父走”的人身依附,变成了各干各的、还留着点情面的现代关系。不够温情,却特别现实。 60%的分成只是个引子,它背后藏着的,是旧时代师徒规矩和新时代艺人诉求的碰撞。当艺人不再满足于“被捧红”,而是想掌握自己的命运时,旧的秩序自然就会慢慢落幕。