看了两遍《风林火山》(第一遍买错成国语版,体验非常糟糕,所以又专门买了粤语版重刷),观感还是特别复杂。

在它成为都市传说的那些年,我和期待这部的各位一样,会反复点开麦浚龙这十年的概念专辑,从视觉、听感、表达上去找方向,想像雪落铜锣湾时那场无差别的枪战戏到底是什么设计、场面会有多精彩。然而正片开始先出好几屏字幕交代背景就预感大事不太妙,因为给出来的信息其实后面剧情都有提及和展开,用比旁白还偷懒的字幕先做开篇论述,要么是对观众领悟力不太有自信,要么就是导演在能力上有所欠缺只能靠这个办法来往回“救”一点,无论哪种都是糟糕。

实际看下来,后一种可能性更大。

这和难不难懂无关,看港片长大总有这点自动补全对应符号的技能,何况电影里的意象指代都还算是浅显。也不是不理解导演风格或审美,他这几年穿衣、po、拍MV几乎没脱离过黑白灰,冰岛啊福岛啊切尔诺贝尔啊或者《睡前服》《(一个男人) 一个女人和浴室》这类“彩蛋”也都在观影过程中带给过我一些趣味。但当导演不是当主理人,前面说到这些都只能是点缀,而不是“要先看懂我的电影必须先看完我所有MV并对歌词典故倒背如流”这种必须前提。

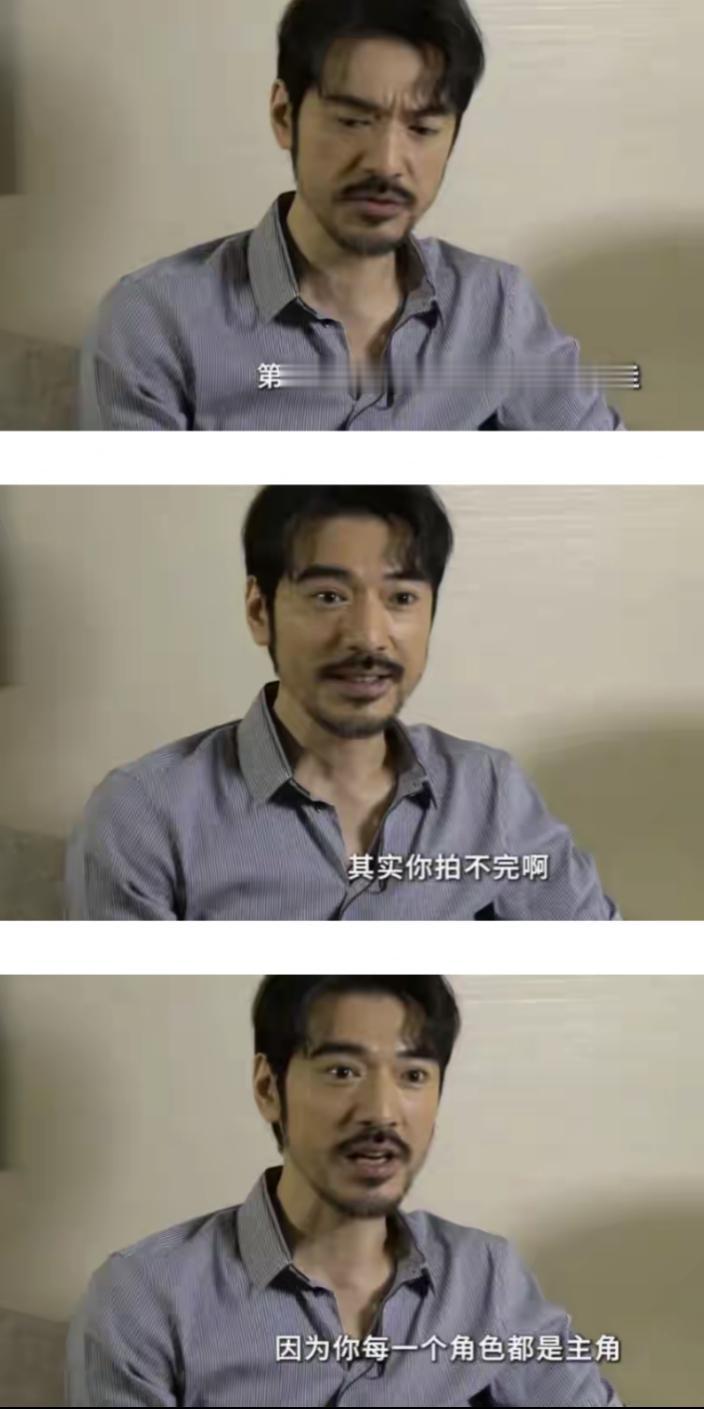

几大主角的线都断续不成章,不能让观众全凭热爱和热爱了解去弥补所有吧,难道人物被抽去了筋骨磨平了棱角放进Uma WANG套装或者安藤忠雄的水泥盒子里,形式隆重比内里丰盈更重要。这甚至不能用“导演有意而为之”来解释,毕竟金城武收到剧本就震惊于“每个人都是主角,不是电影能拍出来的体量”,后厨扇巴掌的戏又要金城武(李雾童)高圆圆(刘思欣)各来一遍,最终造成的结果就是素材庞杂到麦浚龙自己都不知道怎么处理,到剪预告的时候还在2小时版、3小时版和6小时版里摇摆不定,高圆圆在戛纳扇的巴掌看反馈被舍去,公映又换成金城武来扇。

所以看到网传的任贤齐因为麦浚龙追求效果不顾演员安危坚持让替身演员被吊足一分钟而发火走人,我也不太惊讶,因为电影里面那些追求形式到已经有点强迫症的画面已经告诉了你导演很偏执。为今之计,是学《梅艳芳》出个导演剪辑版迷你剧卖平台,哪怕不为挽回个人口碑,也要对得起坂本龙一的配乐和金城武最后的大银幕出演。