近日召开的第三届深空探测天都国际会议上,中国探月工程总设计师吴伟仁介绍,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,验证小行星防御方案可行性。

吴伟仁院士介绍,这项任务拟采用“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式,发射观测器和撞击器。观测器先期抵达对目标小行星进行抵近观测,获取其详细特性参数,然后撞击器对小行星实施高速撞击。撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。

构建小行星防御能力,是全人类共同的任务

近地小行星是对地球最具潜在威胁的天体之一,小行星撞击也被联合国列入威胁人类生存的二十大灾难。科学界普遍认为,6600万年前,一颗直径大约10公里的小行星撞击地球导致了包括恐龙在内全球大约75%的物种灭绝。1908年6月30日,通古斯大爆炸,超2000平方公里的森林被摧毁。2013年,一颗小行星在俄罗斯车里雅宾斯克地区高空爆炸,造成约1500人受伤、约3000栋房屋受损。高破坏性撞击事件,概率极小,但危害极大。

但是,我们对于小行星的研究还远远不够。截至2025年3月,人类共发现了38171颗近地天体,其中包括38048颗近地小行星和123颗近地彗星。但由于监测难度大,还有大量近地小行星尚未轨道编目,据统计,近地小行星中完成编目的数量只占真实数量的1%。2025年初,编号为2024YR4的小行星撞击概率曾升至3.1%,给全球带来了极大震动。就在9月3日22时56分,一颗最近发现的近地小行星2025QD8飞过地球,距离地球只有21万公里。这颗小行星平均直径约为38米,飞越地球时速度达到了12.5千米/秒。

面对这些“不速之客”,有哪些应对之策?

近年来,中国国家航天局相继启动了近地小行星探测计划和小行星防御等工程论证和实施,明确提出“论证建设近地小天体防御系统”。我国科学家从监测预警、在轨处置、体系应对等方面,提出了建设相对完善的近地小行星探测与防御体系战略构想。一是构建精准预警、常态运行的天地一体化协同监测预警体系。地基方面,充分利用国内现有专用和兼用望远镜,并考虑将来部署更大口径望远镜,积极布局地基雷达,与地基光学望远镜形成多口径搭配、多功能结合、高效协同的地基监测网。天基方面,优选稳定值守点轨位部署观测航天器,构成多轨位多手段综合天基监测网络。在此基础上,构建小行星探测与防御综合服务系统。二是形成“动能撞击为主、多技术互补”的处置能力,建立近地小行星防御任务库,实现“发现即有预案、风险即能应对”。

我国科学家论证提出2027年前后实施小行星在轨处置演示验证任务,首次动能撞击任务主要实现三大目标:一是成功改变目标小行星的轨道;二是对撞击过程进行全程观测,获取撞击瞬间的速度、能量传递等关键数据;三是在撞击后,对小行星的轨道变化、形貌等进行持续观测,评估撞击效果。

演示验证任务提出后,受到广大公众的热切关注。网上也出现了许多分析、解释文章,从侧面反映了大家的热情。当然,有些文章可能不是那么严谨,有些解读也不是特别准确。

这项任务具体来说,就是对距地球1000万公里左右的小天体实施动能撞击,使其产生3到5厘米每秒的速度增量,以期改变其原有轨道,验证动能撞击的可行性,且验证在100年内无撞击地球风险。

站在守卫地球安全与人类延续的角度来看,构建小行星防御能力,是全人类共同的任务。中国作为负责任的航天大国,有责任、有义务、有能力贡献中国智慧、发挥中国力量,系统构建小行星探测与防御体系,和世界一起守卫我们的地球家园。

小行星有丰富资源,是未来深空经济的重要支撑

小行星撞击是全人类共同面临的潜在威胁,但随着探测、防御能力提升,与小行星的“亲密接触”,有望打开太空资源的更多可能。虽然小行星防御受到较高关注,但对其进行探测与资源开发利用同样重要。

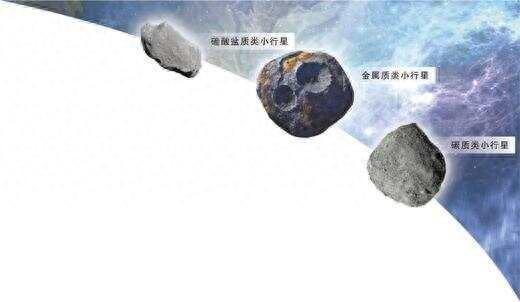

小行星资源开发与利用,是指对小行星矿物、水冰等资源的探测、开采、加工、运输及利用的一系列活动,包括勘察与评估、开采与加工、运输与利用等主要环节。首先通过地面观测台站、深空探测器等进行勘察,筛选目标小行星。然后,发射探测器到目标小行星,由作业机器人进行开采作业,并在小行星轨道或附近空间站进行在轨加工,初步处理与提纯。最后,通过重复使用的往返运输器,将加工后的资源送往近地轨道或返回地球,形成“太空供应链”。

小行星开发利用具有重要的经济价值,主要航天国家对此高度重视。根据国际权威机构估算,目前探测较为充分的约1000颗小行星中,有700余颗的单颗价值超过100万亿美元,未来30年主带小行星资源开发价值超过7万亿亿美元。这一领域不仅是深空探测的重要方向,更是未来深空经济和地外资源补给的重要支撑。随着空间核能源、量子技术、具身智能等新技术不断取得突破,将大力推动小行星资源开发利用走向智能化、低成本、商业化运营模式,逐步形成规模化小行星资源开发利用产业链,成为深空经济的重要组成部分。

(羊城晚报·羊城派综合自央视新闻、人民日报)