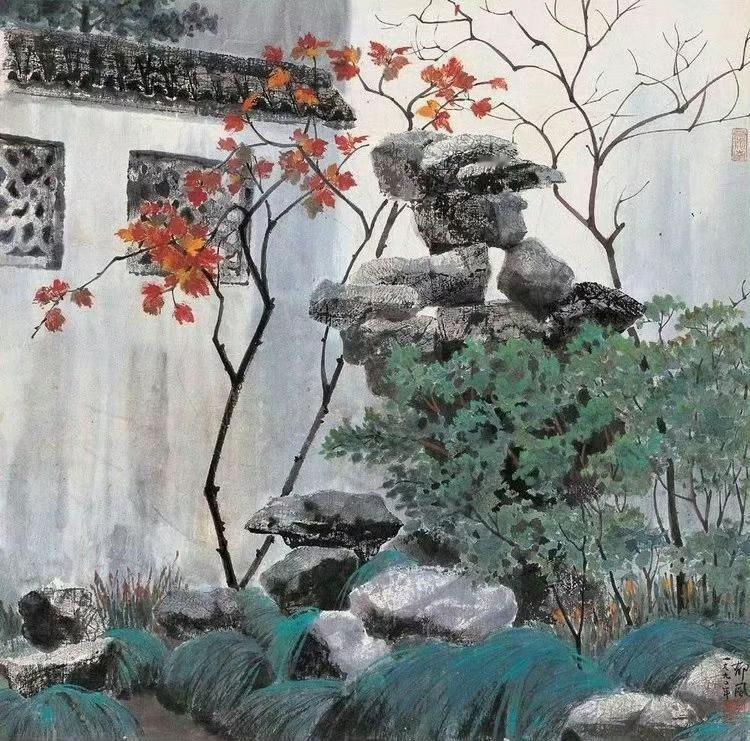

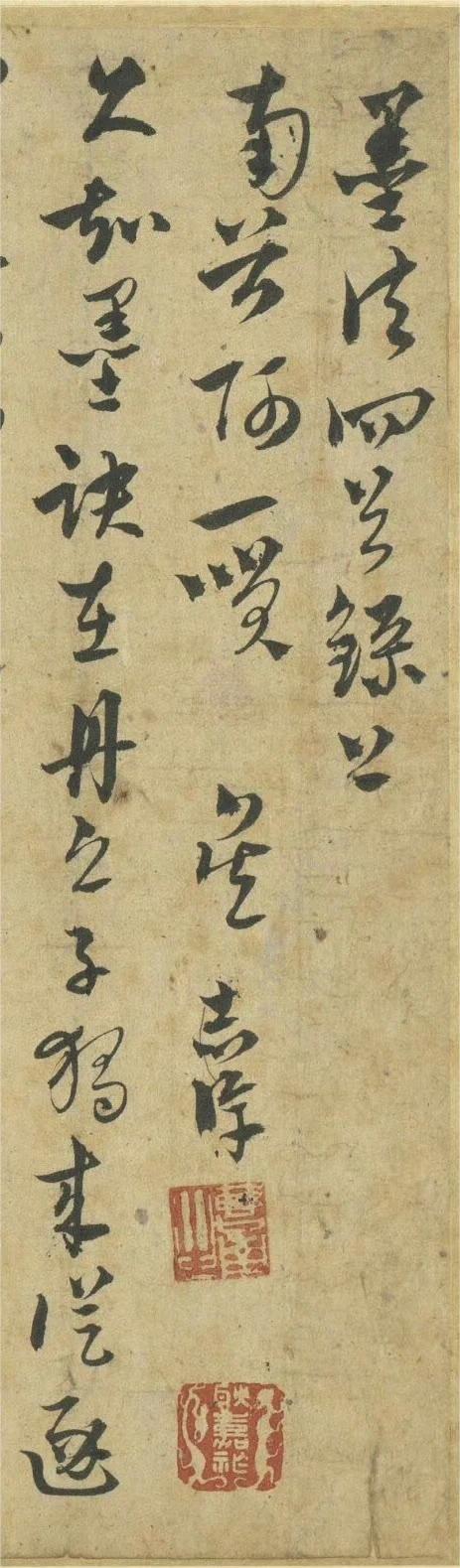

1947年,李可染想拜齐白石为师,齐老随意翻看着李可染带来的画,没曾想,刚翻几下,他竟然突然起身:“拿笔来!”随后便在一幅名叫《牧牛图》上提了11个字,多年后,这幅画竟然被卖了7751万! 齐白石正缓慢翻阅着眼前的画卷,本以为只是一位中年画家寻常的习作,几幅荷花、游鱼,虽工整,却缺乏新意。他神色平淡,手指翻到最后一卷时,忽然停下。 纸面展开,一头老牛伏卧在田埂边,两名童子伏在牛背上,一个手执草茎,另一个怀抱鸟笼,顽皮神态跃然纸上,牛身厚重,肌理分明,尾巴甩动间透出力量。 草地上的点墨斑驳,仿佛脚蹄沾泥的痕迹,齐白石骤然直起身子,目光久久停驻,他分明感觉到,这幅画与前面几幅完全不同,它没有刻意的雕琢,却把牧牛与童趣表现得极为传神。 他要来笔墨,当即在画纸右下角写下十一字:“可与言可染弟画 小兄白石”。这短短十一字在当时画坛意义非凡,齐白石极少为人题字,更少以“小兄”自称。 按照规矩,落款位置越高,对作品的肯定程度越大,此番题字,不仅是认可,更是将李可染视为平辈之举,此后,美术史家多次强调这一举动是破格之赏,为李可染在画坛赢得了巨大的声誉。 齐白石的题字犹如一道印记,让这幅《牧牛图》从此成为佳话,它不仅是作品本身的价值,更是师承与认可的象征。 李可染自少年起便研习绘画,早年打下坚实基础,他擅长用墨厚重、线条沉稳,尤其在表现牛的质感时,笔触沉着,层次分明。 在人物与动物结合的画面上,他能把生活场景细致捕捉,不流于形式,他的画工并非一味追求技巧,而是注重将真实的情境融入笔墨之中。 这幅《牧牛图》,正是他多年功力与敏锐观察力的集中体现,牛的神态质朴,牧童的姿势自然,画面散发出生活气息。 他在细节上的处理,如牛尾的弧度、童子的脚丫,都显示出他对生活场景的深刻洞察,1942年的重庆,李可染带学生下乡写生,炎热午后,他在田间看到两名牧童骑牛而戏,景象生动。 烈日炙烤下,他快速铺纸挥毫,将眼前所见收入笔端,他一气呵成,不加雕饰,画面却意外生动,完成后,他自己也感到震动,那一刻,他意识到自己真正抓住了“生命的神韵”。 这幅作品随即被珍藏,多年后,他将其带到齐白石面前才引发这场意外的际遇,与一般的牧牛题材不同,这幅画并未局限于静态描绘,它的特别之处,在于人与动物的互动。 牛背上的孩子并非摆设,而是有动作、有神态,甚至有彼此的呼应,画中每个细节都传递出生活的真实感,既有乡土气息,又有艺术上的升华,这使得作品兼具观赏性与感染力。 这种“生活入画”的特点,成为李可染后来艺术道路的关键,他逐渐确立了以现实为根基的笔墨语言,齐白石题字的消息很快在画坛传开。人们惊叹于老人破例的举动。 对于当时的画界而言,这是极高的荣誉,李可染因此声名大噪,许多人慕名前来观赏他的作品,评论家认为他的画工扎实,却不落窠臼,更难得的是,他能在朴实的题材中体现精神力量。 这一事件不仅令李可染名声大振,也成为齐白石晚年慧眼识人的佳话,画坛上下议论纷纷,有人感叹这是“画牛超越画虾”的时刻。 这幅《牧牛图》被李可染珍藏四十年,从未轻易示人,直到1986年,它才出现在香港的拍卖场,随着拍卖师的木槌落下,成交价定格在七千七百五十一万港元,创下中国近现代书画的记录。 在场观众无不震惊,许多人感叹,几十年前,一幅画让齐白石起身题字;几十年后,它在市场上引起轰动,那一刻,艺术与价值交汇,人们为之叹服。 面对这一高昂数字,收藏界震动,美术界议论不休,有人感叹艺术的无价,有人感叹市场的狂热,无论如何,《牧牛图》从齐白石的题字到拍卖纪录,已然成为中国美术史上的传奇。 观者在美术馆重温这段故事时,总会被提醒:真正打动人心的,不仅是巨额成交价,而是画作背后那段师徒际遇,以及画中流露出的生活气息。 齐白石因一幅画起身题字,李可染因此确立地位,《牧牛图》从乡间田埂的即兴写生,到大师院落的惊叹,再到国际拍卖场的天价成交,走过四十余年的历程。 这段经历不仅见证了两位艺术家的交汇,更映射出艺术如何在时光中沉淀为传奇。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:人民政协网——齐白石的“见面礼”)