为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 东方红一号的轨道设计非常超前,它被送到近地点441公里,远地点2368公里的椭圆轨道,倾角68.44度,这个轨道高度远超国际空间站(近地点约400公里)和早期礼炮号空间站(近地点约200公里),甚至比普通低轨卫星更高。 别小看这组数字,它直接决定了东方红一号能在太空“待”半个多世纪,要知道航天器坠入大气层的核心原因是大气阻力持续减速,而在400公里以上的高空,大气密度已经稀薄到近乎真空。 据航天科技集团公开数据,400公里高度的大气密度仅为地面的万亿分之一,这种环境下,空气对卫星的阻力微乎其微,轨道衰减速度慢到可以忽略不计,东方红一号自然不会轻易掉下来。 反观同时期的其他卫星,就能看出这种轨道设计的精明,比如苏联1957年发射的人类首颗卫星斯普特尼克1号,近地点仅215公里,远地点939公里,受中低轨道相对密集大气的影响,短短3个月就因速度衰减坠入大气层,连残骸都没留下多少。 而东方红一号靠着居高临下的轨道优势,硬是把服役期拉成了超长待机,截至2023年国家航天局发布的轨道监测数据,它的近地点仍维持在约430公里,远地点约2300公里,每年高度仅下降数公里,按这速度,再在太空飘几十年都不成问题。 当然,轨道定这么高,本质是因为当初设计时就没把回收纳入计划,1970年中国航天刚起步,东方红一号的核心任务很明确:上得去、抓得住(地面能跟踪)、听得见(播放《东方红》)、看得见(轨道可观测)。 那会儿回收卫星的技术门槛堪比登天,返回舱要扛住再入大气层时数千度的高温,还得精准控制姿态,靠降落伞平稳着陆,连美苏都摸索了多年才掌握,要是硬给东方红一号加回家的任务,大概率会顾此失彼,别说完成播送音乐、展示国旗这些核心目标,能不能顺利入轨都得打问号。 说白了,当年的航天人算得门儿清:与其在回收这种高难度技术上冒险,不如把资源集中在成功入轨、长期在轨上,先实现从0到1的突破再说。 现在回头看,不回收的决策简直是教科书级的务实,东方红一号不仅完成了当年的任务,还成了太空里的活化石,它看着中国航天从发射首颗卫星,到载人航天、探月探火、建造空间站,一步步从追赶到领跑。 有人可能觉得不回收是技术局限下的无奈,但恰恰相反,这是在有限条件下对目标的精准聚焦,知道什么该做、什么暂时不该做,用最稳妥的设计实现最大价值,这才是真正的智慧。 可以说,东方红一号没有复杂的科学探测任务,却比任何卫星都更有象征意义,等未来它真的因轨道衰减坠入大气层时,也不是落幕,而是用一生见证了中国航天的成长,从没打算让它回来到它陪着中国航天走了这么远,这颗卫星早已超越了工具本身,成了中国航天精神的缩影——起步虽难,但每一步都走得扎实、走得有远见!

等待花开

等过些年,我们可以自己主动回收,这是我们过去的见证,不能让它简单的烧毁在大气层

东海碧泉

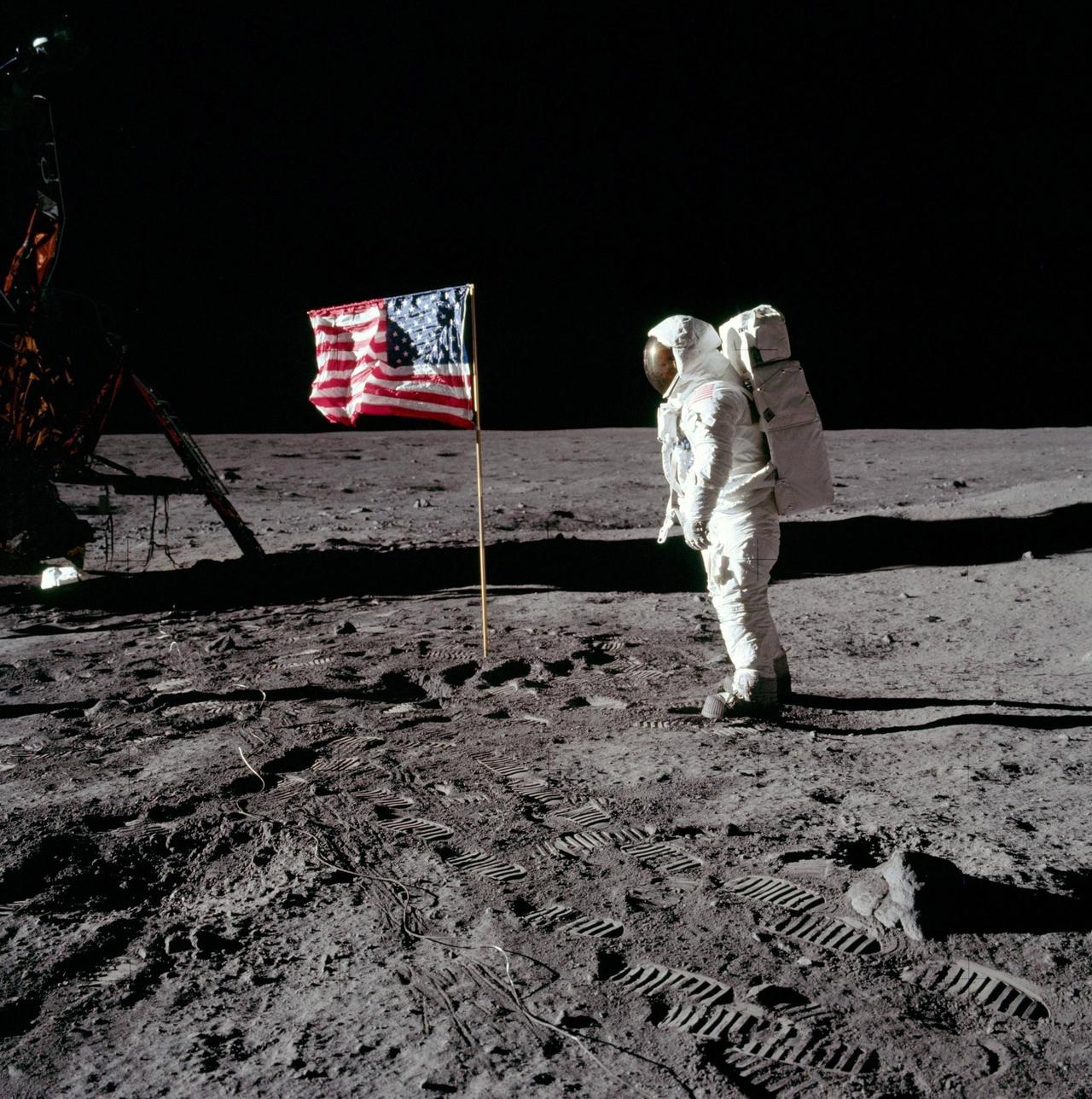

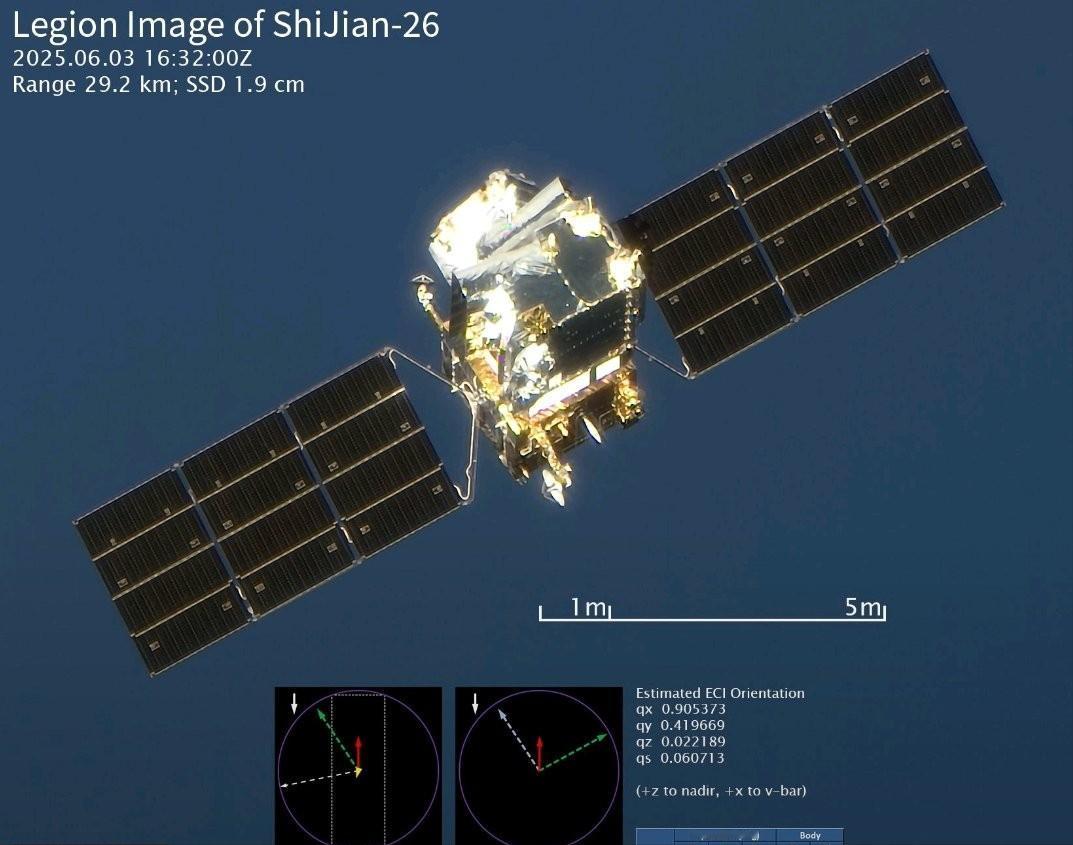

每年数公里,再有10年,近地点是不是就要与国际空间站或者中国空间站处于同一高度了?[哭笑不得]