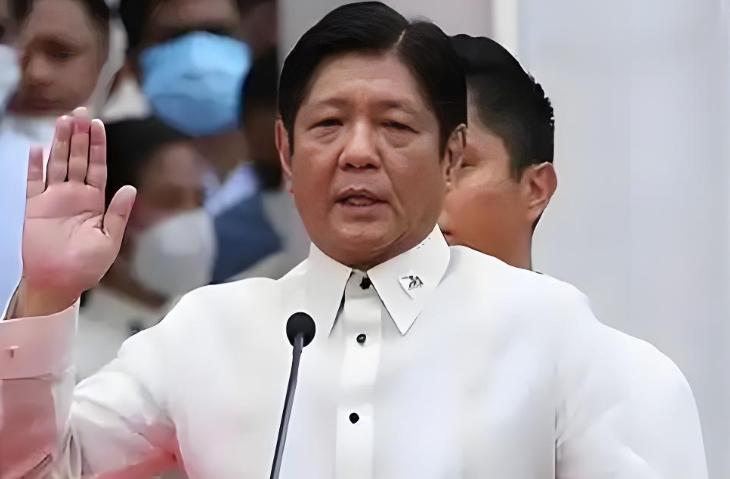

果不其然,菲律宾总统宣布了! 从 9 月 1 日起,菲律宾所有大米进口要按下 60 天的暂停键。 对菲律宾家庭来说,大米是绝对的主食,统计显示,平均每个菲律宾人一年要吃掉超过100公斤大米,这个数字在亚洲都算高的。 但本国产米一直不够吃,常年约三分之一要靠从国外买,尤其是近年来受台风、农业技术落后等因素影响,产量跟不上需求,进口成了重要的补充渠道。 官方解释是:为了保护本国农民,九、十月正值本地稻米收割季节,此时暂停进口,可以避免国外廉价大米冲击市场,让农民卖出更好的价钱。 此外,国际米价今年以来涨得厉害,创下近十五年新高,加上一些出口大国(比如印度)自己也限制了出口,此时采购成本偏高,不如暂缓。 政府还强调,目前国家储备粮够吃三个月,短期内不至于“无米下锅”。 虽然官方语气淡定,但普通人心里难免打鼓,政策公布后不到一天,当地市场的大米零售价就涨了5%-8%,不少小商家开始悄悄囤货,部分市民也赶去抢购,社交媒体上,“米荒”相关话题迅速升温。 有人回忆起过去曾发生的“米价危机”——价格一路飞涨,很多穷人家吃不起饭,甚至引发社会风波,这种担忧不是没有道理,毕竟全国超过两成人口生活在贫困线以下,吃的价钱哪怕只涨一点,对他们都是沉重负担。 菲律宾这一决定,影响的不只是自己,像泰国、越南这些常年向菲出口大米的国家,眼看就要丢订单,农民收入也会受影响。 有国际机构警告,如果更多国家为了保护自家市场,都采取这种“自保式”政策,可能进一步推高全球粮价,最终受苦的还是普通消费者。 菲律宾政府这几年一直在推农业改革:修水利、发良种、教技术,想提高自给自足的能力,但农业进步不是一天两天的事,专家普遍认为,短短60天暂停进口,对产量提升没什么实质作用,更多是政治象征意义。 菲律宾暂停进口大米,表面上是为了保护农民、应对国际价格波动,实则是一场充满不确定性的民生实验,效果如何,关键得看本地收割是否顺利、政府调控及补贴到不到位。 这事也提醒我们:粮食问题从来不只是经济问题,更是社会稳定和国家安全问题,一碗平常的米饭,连着的可能是国际局势、气候异常、政策博弈,平时感觉不到,一旦缺了,就是天大的事。 菲律宾暂停进口大米,短期或许能帮农民多赚点,但长远看,真正要解决的还是怎么多种粮、种好粮,靠“不买外国米”来保护本地人,效果有限,反而可能推高价格、加剧恐慌。 粮食安全不能光靠“关起门来自己玩”,合作才是关键,比如邻国之间共享技术、共建储备、协调进出口,比单独行动更靠谱,谁也不希望因为米价闹出乱子,尤其是普通家庭,他们经不起折腾。 这也让我们看到,全球化的时代,没有一个国家能完全靠自己解决所有问题,一场干旱、一次政策变动,可能就会让千里之外的餐桌受影响,未来的世界里,合作共赢才是稳当出路——既让农民有收入,也让消费者有饭吃。