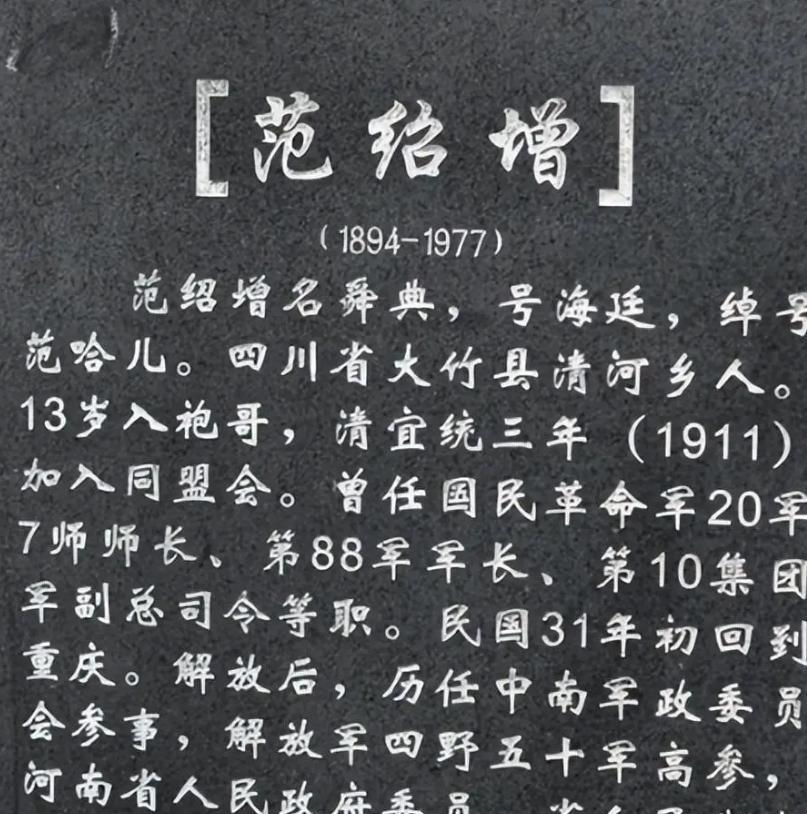

1948年10月,蒋介石让给淞沪警备司令宣铁吾发去密电,让将范绍增抓捕押往南京,若有抵抗可就地枪决。副官问宣铁吾:“司令,是不是连夜抓人?” 1948年的秋夜,南京城里的灯火昏黄,蒋介石在官邸里阴着脸,手里拿着电报笔,吩咐下去的命令只有寥寥几句,却足以要了一个人的命。 电报发往上海,收件人是淞沪警备司令宣铁吾。 字句里没有什么拐弯抹角,意思极冷:把范绍增抓起来,押送到南京,若敢反抗,就地枪决。 那年局势已经烂到骨子里,蒋心里藏着怨气,手下人谁站错了队,谁投了不合心意的一票,都成了眼中钉。 副官拿到电文,忍不住问了一句,“司令,要不要连夜动手?”这句话传出去后,多少带点寒气。 那时候的上海,已经不是十里洋场的繁华,而是被阴霾罩着的城市,抓人、密捕、暗杀都像是街头巷尾的风声。 被盯上的范绍增,名字在四川、重庆一带可谓如雷贯耳。 要说他的人生,翻起来像一部荒腔走板的长剧:少年时是纨绔子弟,后来是赌场混子,再后来成了土匪头子,最后当上了川军将领。 豪奢过,荒唐过,也真打过硬仗,甚至在抗战里成了英雄。 这么个人,被蒋介石盯上,背后当然有深仇旧恨。 他生于1894年,四川大竹清河镇。家里殷实,父亲读书人出身,对他寄望很高。可这孩子天生坐不住。书桌前的四书五经,像是要命的桎梏,他宁愿在街上跑,听茶馆里的说书人拍案惊奇。 那时的江湖故事,全是刀光剑影,他听得眼睛发亮。顽劣的脾气很快惹怒了家族。 赌博、逃学、忤逆长辈,甚至一怒之下回手打了祖父一拳,惹得老人要将他活埋。泥土一锹锹盖在身上,亲戚们劝他认个错,他死活不开口。 要不是母亲拼命劝阻,差点真成了活祭。这样的倔脾气,后来一路伴随他到军营。 离家出走的少年,在赌场结识了江湖大佬。 十三岁就被收为袍哥会的人,靠着能说会道和讲义气,很快混了点名声。辛亥革命的风吹到四川,他跟着大佬起事,不幸大佬被害,他只好拉起残兵当了山大王。 做土匪这条路,说不上光彩,却给了他第一份势力。 军阀混战的年月,谁有兵,谁就有价值。他投靠了蒋介石。 蒋要的是猛将,不问底细,范绍增这种敢打敢拼的头子,自然得了青睐。 他一路升迁,地位扶摇直上。 重庆修起了“范庄”,亭台楼阁,舞厅游泳池,应有尽有。更夸张的是,他收了无数姨太太,传说有四十多个。 范庄里,每个女人都有独立居所,锦衣玉食,随从仆役百余人。 有人说那是一个缩小版的皇宫。他自己养狮子老虎,吓唬访客;而这些姨太太又成了社交的工具,笑迎权贵夫人,帮他铺路搭桥。宋美龄、王文湘这些显赫的夫人,都曾与范府往来。 他靠女人们的“外交”,在国民党圈子里打通了不少关节。 可这些都掩不住他心底的另一面。他其实并不满足于声色犬马,心里一直有个热血的执念。抗战爆发,他要上战场。蒋介石给了个番号——第八十八军,可没给钱没给人。 换作别人,也许就此作罢,他却卖掉家产,自筹军费,拉起一支杂牌军。 袍哥兄弟、旧部杂糅在一起,武器破旧,训练混乱,但他硬是把这支军队磨成了一支能打的队伍。 1939年,他带队出川抗日。浙赣一带的战斗异常惨烈,范绍增的兵拼得不要命。最出名的一役,是1942年酒井直次中将战死。 日本史料记载是踩了中国工兵的地雷,民间却说是范绍增部设下埋伏。真假难辨,但范的名字就此传开。 曾经的土匪头子,如今成了抗日英雄,川地老百姓都对他刮目相看。 战火熄灭,新的裂痕浮现。范绍增的豪气和直率,并不符合蒋介石的心意。 他不懂逢迎,更多的是江湖人的直白。 1948年,国民党副总统选举,蒋希望他支持孙科,他却说已经答应李宗仁。蒋脸色铁青。那时国民党内部派系林立,谁投哪边都牵一发而动全身。 范这一票,像是当面打了蒋的脸。于是,密电飞向上海,要宣铁吾动手。 范绍增得到风声,连夜出逃。这一步,他与蒋的关系彻底断绝。 离开国民党的牢笼,他开始出入上海的民主沙龙,与共产党接触。暗中输送物资,成了另一种战斗。蒋还想拉拢他,授予“川东挺进军总指挥”的虚衔,想笼络人心。 可局势已到尾声,范绍增心里有数。1949年12月14日,他在四川渠县三汇镇,率部起义。通电飞向四面八方,宣告自己选择了另一边。 新中国成立后,他的日子过得踏实得多。 曾经的范庄,被他捐给国家;自己在河南任职,干过体委主任,大刀阔斧修建体育馆。那座体育馆至今还在,几代人都在那里锻炼。他一度豪奢至极,如今把奢华让渡给了公共事业。 1977年,他在郑州去世,八十三岁。 老来算是寿终正寝,没再起什么波澜。 可尴尬的是,他的骨灰迟迟没有下葬。四十多个妻妾留下的子嗣,意见分歧,有的要葬在川,有的要留在河南,吵来吵去没有定论。骨灰盒只得暂放在长子家。 中国人讲究入土为安,他这样一个人,死后却像被悬在半空,迟迟找不到落脚的地方。 那一幕,多少有点讽刺。 生时张扬、豪横,死后连一块归宿的土地都没有。