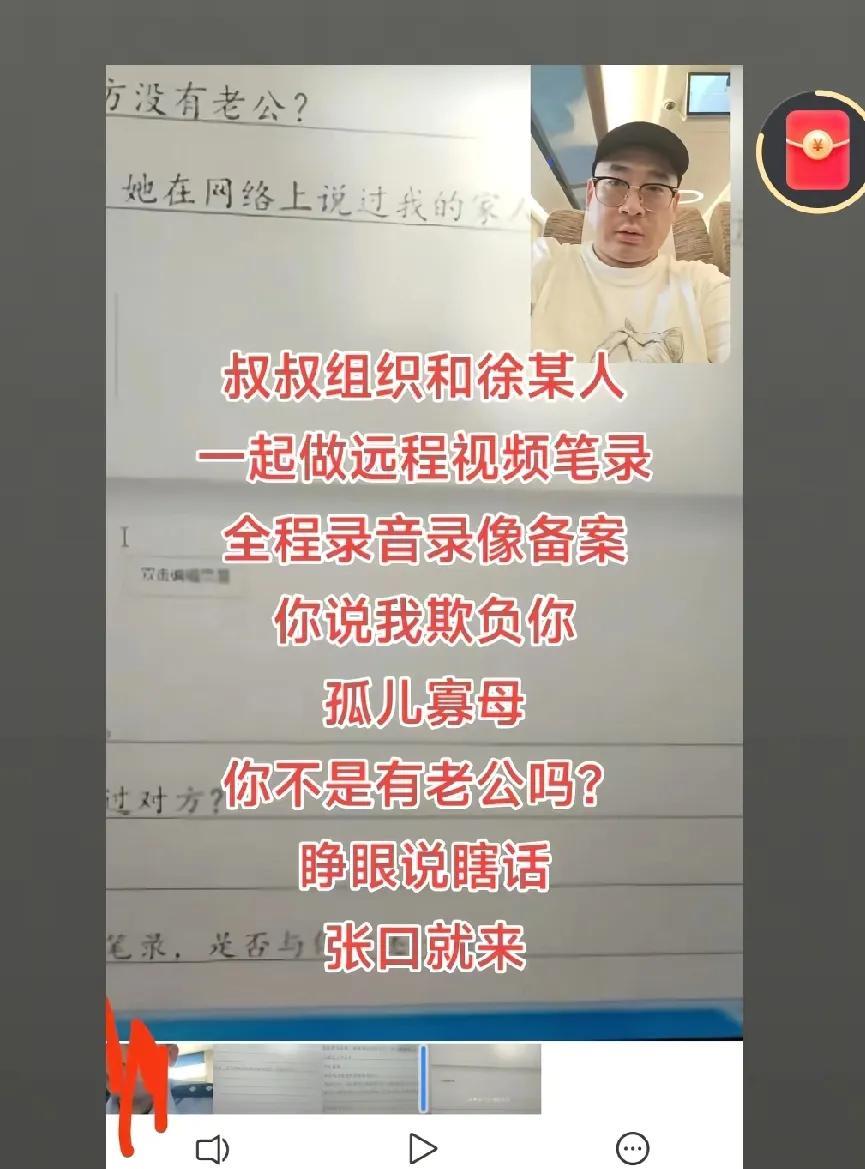

为什么说中国的公知需要一次肃清?2011年那阵子,中国高铁正卯着劲往前冲,偏有群人跳出来泼冷水,胡舒立带着她的团队。对着动车事故翻来覆去地报,把技术磨合的小坎儿说成天大的败笔,却对高铁跑出来的成绩装看不见。许小年更绝,张嘴就骂高铁是瞎花钱的面子工程,说中国连老本行都没弄明白,不配搞这个。 大约在2011年前后,中国的高铁建设正在全速冲刺,整个国家都沉浸在一种名为“中国速度”的巨大自豪感里。那时候,坐上崭新、飞速、舒适得能和飞机掰手腕的高铁,是件时髦事儿。 但就在这份热情高涨之时,一些自诩“理性”的声音开始冒头。那年7月甬温线上发生的动车追尾事故,带走了40条生命,让172人受伤,举国震惊。 后来的调查把板子打得很重:信号系统有设计缺陷,设备审查走过场,雷击后的应急处置乱了套。这是一连串的管理失误。最终包括原铁道部高层在内的54人被严肃处理,整个铁路系统也迎来了一场刮骨疗毒式的整顿。 事故的烟雾还没散尽,舆论场就炸开了锅。胡舒立带领的财新团队立刻发文,把高铁建设痛批为“大跃进”式的冒进,是个“吞噬资金的无底洞”。 经济学家许小年话说得更绝,他直指高铁就是个“面子工程”,断言每公里高达1.2亿的造价迟早会“拖垮国家财政”。他还讽刺说,连基础业务都没整明白,就别急着碰高科技。 这些话在当时非常有市场。一项网络调查显示,居然有高达68%的网民觉得高铁就是“面子工程”,对它的未来忧心忡忡。 可就在一片唱衰声中,华为却展现了完全不同的姿态,果断拍板投入50亿,全力支持高铁的通信系统研发。华为高层胡厚崑更是大胆预言,未来十年,高铁将彻底改变中国的经济地理。 十多年一晃而过,回头再看,当初的那些悲观预言不仅没成真,反而被现实狠狠地打了脸。高铁非但没有拖垮财政,反而成了我们递给世界的一张“金名片”。到2023年末,中国高铁里程已经突破4.5万公里,占了全世界的七成还多。 它带来的改变是实实在在的。长三角、珠三角被串联成了高效的1小时交通圈,中西部地区的产业转移也按下了快进键。数据不会撒谎,高铁沿线城市的GDP增速,普遍比非沿线城市高出1.8个百分点。 技术上,我们自主研发的“复兴号”已经能实现400公里时速的自动驾驶,这工程能力,世界领先。说到钱,中国高铁每公里的成本只有欧洲的三分之一,日本的一半。 老百姓的感受最直接,从北京到上海四个多小时,票价五百多,比日本同等距离的新干线便宜太多了。 中国中车集团的海外订单超过380亿美元,把西门子、庞巴迪这些老牌巨头都甩在了身后。中欧班列也已经开行了超过7万列,成了连接亚欧大陆的钢铁驼队。 这种“先被唱衰,后用事实逆袭”的剧本,不只在高铁上演过。当年多少人嘲笑国产芯片,结果华为在被制裁的绝境下,硬是靠着工程师们夜以继日的拼搏,搞出了鸿蒙系统和自研5G芯片。 现在鸿蒙用户已经超过8亿,成了世界第三大操作系统。新能源汽车也一样,曾被看作是泡沫,如今比亚迪们的销量已经领跑全球。 回过头看,每当国家在关键领域要往前冲的时候,总有那么一批人跳出来泼冷水。他们的论调,往往不是为了帮你做得更好,而是从根子上否定你。 他们最擅长的,就是抓住一个局部问题或一次偶发事故,然后无限放大,断言整个国家战略都失败了。 他们喜欢贴标签,把我们集中力量办大事的模式,说成是“威权粗暴”或是“面子工程”,却选择性地忘记了中国还是个需要奋力追赶的发展中国家。他们的逻辑看似“理性”,实则荒谬,骨子里透着一股悲观和崇洋。 这种双重标准在疫情期间表现得淋漓尽致。中国封城,在他们嘴里是“侵犯人权”;换成外国封城,就成了“科学防疫”。就连河南暴雨,民众自发救援的感人场面,也能被他们解读成“作秀”和“组织安排”。 有些言论甚至到了篡改历史的地步,把民族英雄郑成功污蔑成“倭寇”,还有大学老师在课堂上美化侵华历史。 有调查就指出,一些发表负面言论的学者,每年都从国外基金会拿钱。有的独立媒体人,拿着西方NGO的资助,拍抹黑中国的纪录片。某位作家在被曝出接受日本基金会资助后,文风大变,阴阳怪气,被人质疑“吃里扒外”。 他们的“文字游戏”玩得很溜,比如谈高铁造价,绝口不提中国的成本优势;谈新疆棉花,就无视当地棉农收入的真实增长。 其实搞技术哪有不出问题的?美国宇航局的火箭也炸过,日本新干线也犯过错,没人因此就说要放弃航天、放弃铁路。所以,对管理漏洞的批评,对责任的追究,绝对必要。7·23事故后,国家也确实动真格整改了。 但把偶发问题上升到否定整个发展战略,这就超出了善意监督的范畴,变成了对国家进步的不信任,甚至是敌意。面对这些形形色色的言论,我们得有能力分清,谁是真心提醒,谁是恶意唱衰。

![你做了很多,但只要有一件事没做好,别人就不和你亲了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6925363812916159730.jpg?id=0)