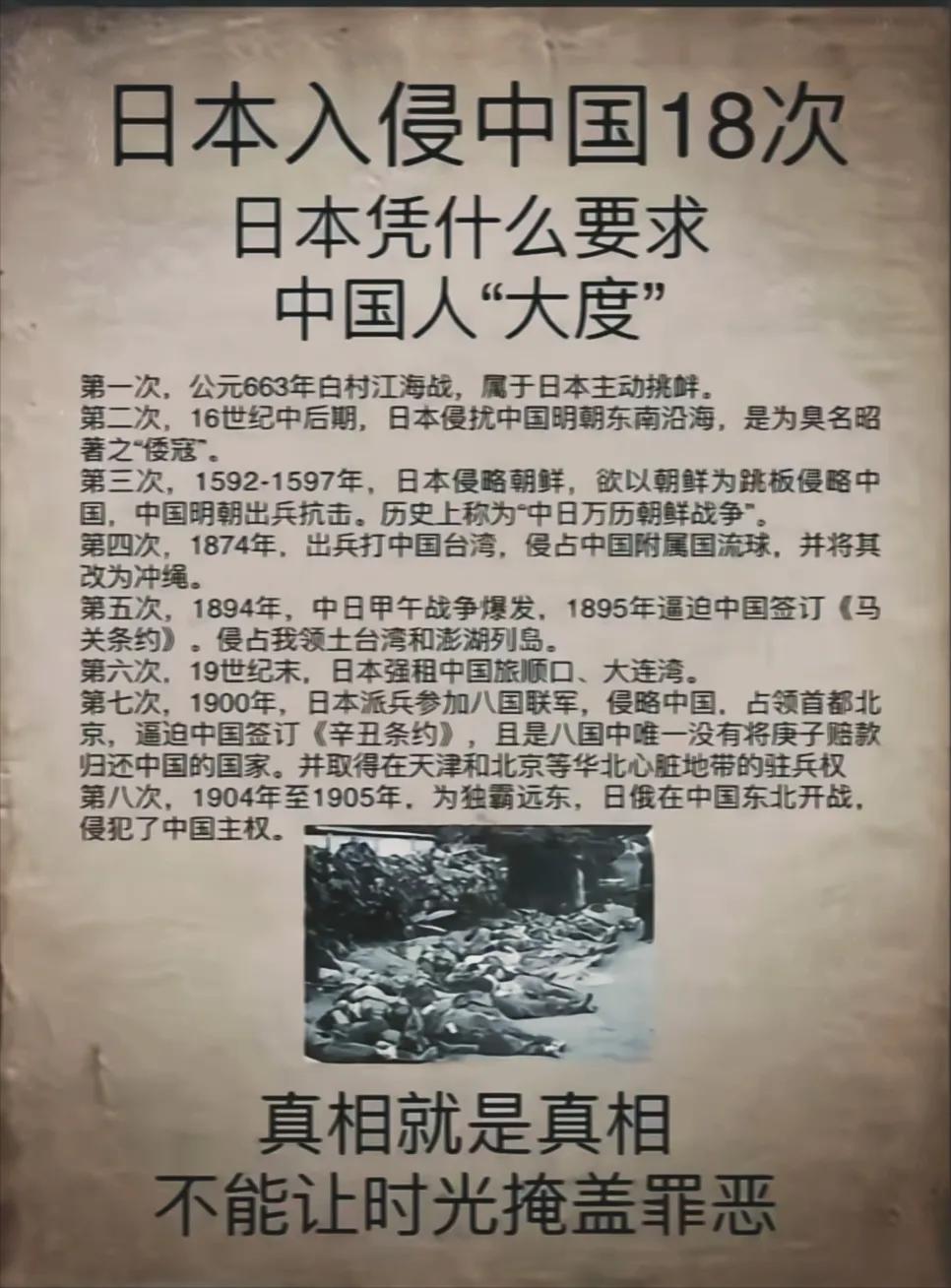

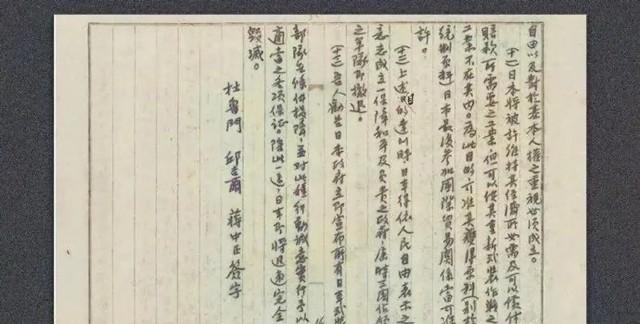

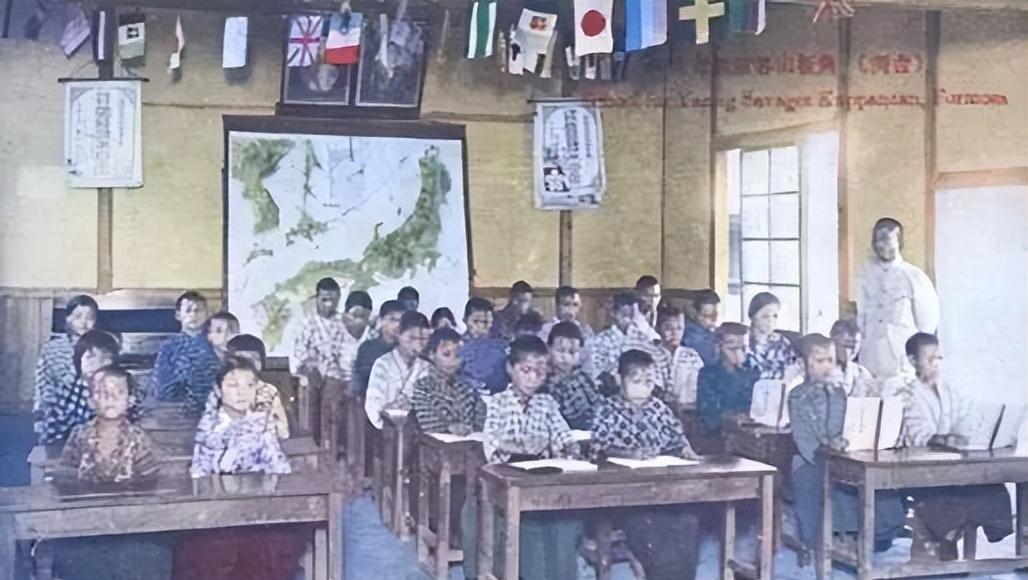

从公元663年白村江海战起,日本18次入侵中国,甲午战争、八国联军侵华……桩桩暴行,是华夏民族刻骨铭心的痛。抗日,是刻在基因里的记忆,真相永远不能被时光掩埋,我们铭记历史,不是延续仇恨,而是以史为鉴,守护和平,让罪恶不再重演。 东亚局势,再次掀起涟漪。8月中旬,日本某高官公开宣称“靖国神社问题是日本内政”,并在东京审判纪念日前夕以“私人身份”前往参拜。 这一举动,不仅在中日韩三国间激起强烈反应,也再次将历史问题推上国际舆论的风口浪尖。 人们不得不再次回望那段血与火的历史——从公元663年白村江海战开始,日本对中国的18次入侵,每一次都写下了中华民族难以抹去的创伤。 这不是旧账重提,而是警钟再鸣。因为历史并未远去,它以另一种形式,仍在今天的地缘政治与国家关系中回响。 白村江之战,是中国与日本军事对抗的起点。公元663年,唐朝与新罗联军在朝鲜半岛的白村江迎战百济残余势力与日本援军。 这场战役的胜利,不仅终结了百济复国的希望,更首次让日本意识到,挑战中国主导的东亚秩序所需要付出的代价。 日本战败后五十年内不再对外远征,这一历史节点,标志着东亚大陆力量对岛国扩张的第一次有效遏制。但历史没有就此止步。1274年与1281年,蒙古帝国控制下的元朝两次东征日本。 虽然最终因“神风”——台风——导致元军失败,但这场战争却反向激发了日本的“大陆情结”。从丰臣秀吉到明治维新,“征服中国”逐渐从军事幻想演化为国家战略。 明代的倭寇之乱尤为典型。14至16世纪,日本海盗频繁侵扰中国沿海,浙江、福建、山东等地数十年不得安宁。中国名将戚继光驻守东南,训练戚家军,成功击退倭寇,成就抗倭史诗。 然而,这场以“民间身份”掩盖国家行为的侵扰,实质上已是对大陆安全体系的长期试探。真正将中日关系推入深渊的,是1894年的甲午战争。 黄海海战后,中国北洋水师全军覆没,《马关条约》签订,台湾、澎湖群岛被迫割让,赔款两亿白银。日本由此一跃成为亚洲新兴霸权,中国则陷入半殖民地半封建深渊。 这一战,不仅是军事上的失败,更是心理和制度上的重创。从此,日本对中国的觊觎不再遮掩,全面侵华成为既定路线。 1900年,八国联军侵华,日本出兵超过两万人,战后成为列强分赃的重要受益方。 1914年,日本借一战之机出兵青岛,强占德国在华权益,提出臭名昭著的“二十一条”,企图将中国彻底变为附庸。这种“以战谋利”的策略,已成为日本近代对外政策的核心逻辑。 1931年“九一八事变”,1937年“卢沟桥事变”,南京大屠杀,细菌战、慰安妇制度……日本侵华战争恶行罄竹难书。 根据史料统计,仅1937年至1945年,日本在中国大陆发动大规模战役超过100场,造成3500多万中国军民伤亡。这段历史,不只是过去的伤口,更是尚未愈合的现实。 一些人质疑“18次入侵”的说法是否夸大。事实上,按史学界重新考证,从白村江到二战结束,中日之间的军事对抗记录在案者就有18次以上。 中国史书记载、日本战史与朝鲜古籍的交叉比对,已形成基本共识。历史不是模糊的情绪,而是有据可查的铁证。这种反复侵扰的背后,是岛国与大陆国家之间天然存在的地缘结构张力。 日本资源匮乏,自古就有“大陆政策”谋求外扩以图生存。从丰臣秀吉的“征明计划”,到田中义一的《田中奏折》,再到明治政府提出的“大东亚共荣圈”,都清晰体现了这一战略思维。 而中国,自古重视边疆防御,朝贡体系与海防战略的演变,正是对外侵压力的主动回应。 战争不是过去式,东京审判虽然在1946年对部分战犯进行了惩罚,但至今,靖国神社仍供奉着14名甲级战犯,日本政要“私人参拜”屡屡挑起争议。 日本教科书对南京大屠杀“轻描淡写”,甚至用“进入南京”取代“屠城”表述,这种历史修正主义,不只是对中国人民的伤害,更是对世界反法西斯胜利成果的挑战。 我们必须清醒地看到,历史不是用来原谅的,而是用来警醒的。中国全国现有87处抗日战争纪念馆,25万份抗战幸存者口述史资料正在数字化保存。 这不仅是民族记忆的集体载体,更是防止历史被歪曲、被遗忘的防线。 中小学教材中关于抗战的内容比例持续增加,影视作品中抗战题材热度不减,这是记忆的延续,也是文化的自我修复。战争的伤口,只有通过真实的讲述和警醒的教育,才能避免再次裂开。 今天的中日关系,在经济上高度依存,2023年双边贸易额高达3170亿美元,但在政治安全领域却持续紧张。东海油气田、钓鱼岛争议、南海立场对立,民间互信度却只有15%。 这是一种悖论:越是需要合作,越容易被历史的裂缝所撕裂。值得借鉴的是德法和解的路径。共同编写历史教材、推动经济一体化、建立青年交流机制,欧洲的做法为东亚提供了可资参考的经验。 但东亚的复杂性更高,美国的军事同盟体系在一定程度上固化了对抗结构,使得历史问题难以真正解冻。