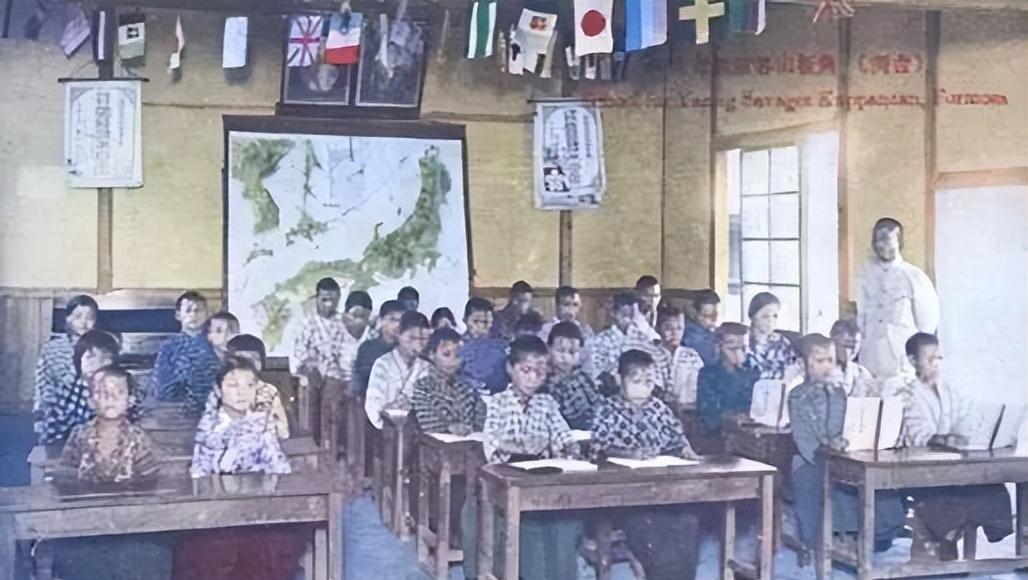

日本侵华期间,对中国人民犯下了包括南京大屠杀、细菌战、毒气战、三光政策、强征劳工、慰安妇制度等一系列反人类罪行,造或中国数千万军民伤亡,除了这些,很少有人讲,这个小日本,在中国还抢了中国不少东西。 当人们谈起日本侵华战争,第一反应往往是南京大屠杀的血腥惨剧,是慰安妇制度下的女性地狱,是三光政策席卷下焦土般的村庄。 但同样不该被遗忘的,还有另一场没有硝烟的战争——日本对中国持续八年,系统而精密的经济与文化掠夺。 这不是普通意义上的战利品收集,而是有组织、有计划、有执行链条的国家犯罪,至今仍在中国历史的创伤中隐隐作痛。 侵略不是单一的流血,更是彻底的掠夺。中国在战火中流失的不只是人的生命,还有无数金属、矿产、粮食、文物和文化。 日本军国主义者深谙“战争即资源之争”的残酷逻辑,他们不只是想摧毁中国的抵抗意志,更要榨干中国的血肉、挖空中国的根基。 据中国金融档案记载,南京沦陷之后,日本军方在短时间内即掠走约6000吨黄金。这是什么概念?相当于当时中国中央银行和商业银行数年储备的总和。 这些黄金不是在战后归还,而是直接进入日本财政系统,用于支撑他们的战争机器。而这一切,是在设立“正金银行”等机构,通过强制兑换、伪币流通等方式完成的。 上海、天津等地的货币市场,在1937年后几乎完全沦为日本“金融战”的实验场。仅金融市场的操控还不够,日本对中国资源的掠夺更是深入骨髓。 以抚顺煤矿为例,年产800万吨的大型矿场,几乎全部产品被运往日本本土或其军工业体系。 本溪湖的钢铁、本地铁矿、山东的铝土矿都在“北支那开发株式会社”以及“满洲重工业开发株式会社”的调度下,变成了日本战舰、子弹和坦克的原材料。 这些工业资源一旦出境,中国战后几乎无重工业基础可言。粮食是战争中最基础的战略物资。1942年至1943年,华北地区爆发严重饥荒,数百万人死于饥饿。 这不是自然灾害,而是人为的掠夺政策——“粮食出荷”制度,要求农民以远低于市场的价格强制上交粮食,日本则将这些粮食优先供给前线军队与本土民众。 台湾的糖业也被“四大会社”垄断控制,年产糖量超过100万吨,绝大部分流入日本口中,中国百姓却忍饥挨饿。更令人愤怒的是,日本对工业设施的拆运达到了“洗劫”级别。 上海、武汉、广州等地工厂设备被整批拆解,装船运往日本或满洲。据战后国民政府统计,超过12万吨的机器设备被掠走。 中国的铁路、港口也被改造成资源输出的专属通道,连同交通命脉一并被掐断。如果说物质的掠夺可以用数字衡量,那文化的劫难则更加隐秘却更具毁灭性。 早在侵华初期,日本就组织所谓“学术探险队”,进入敦煌、长城、故宫等地“考察”,实则是系统性文物掠夺。北京人头骨化石至今下落不明,江南地区大量私人藏书、古籍、瓷器被洗劫一空。 据战后统计,超过360万件文物流入日本,其中不少至今仍陈列于日本博物馆和私人收藏之中。更讽刺的是,日本皇室与三井、三菱等财阀正是这些文物拍卖与收藏的最大受益者。 人力方面也未放过。大量中国劳工被强征至日本本土,从事煤矿、造船、钢铁等高危劳务,仅有的数据显示接近4万人。在东北,日本设立“勤劳奉仕队”,迫使年轻人投入军事工业生产。 而大量中国工程师、医生、文化人被迫为日军服务,他们的知识被剥夺、尊严被践踏。令人遗憾的是,这些系统性的掠夺,在战后的东京审判中并未受到应有的重视。 经济掠夺被边缘化处理,相关档案多数封存,很多掠夺行为甚至未被认定为战争罪。 中日邦交正常化过程中,中国以国家长远利益为重,主动放弃对日本的战争赔偿请求,但这并不代表历史可以被遗忘。 今天,关于日本对中国经济掠夺的研究仍显薄弱,这不是学术问题,而是历史责任。一些学者根据有限数据估算,日本在中国掠夺的物资总值,相当于当时中国20年财政总收入。 更重要的是,这些掠夺对中国的发展路径产生了深远影响:工业空壳、人才流失、文化断层、教育中断,这些“无形的战争遗产”才是真正难以估量的代价。 历史不是情绪的发泄场,而是认知与警醒的源泉。今天我们谈论“资源安全”“文化主权”“经济独立”,不是抽象的政策口号,而是对那段苦难历史的现实回应。 日本侵华,不只是枪炮的侵略,更是一场对中国国家主权、经济根基与文化血脉的全面压迫。这段历史,不该被忘记,也不能只讲一半。掠走生命的,是战争;掠走国家未来的,是掠夺。 而我们,不能只记得南京的血,还要记得被搬空的金库、被拆走的工厂、被烧掉的藏书和被奴役的劳工。这些,才是日本侵华罪行的另一面——更隐秘,却同样残酷。