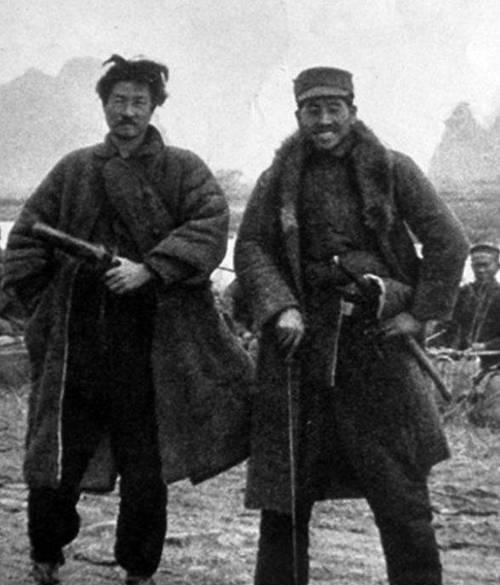

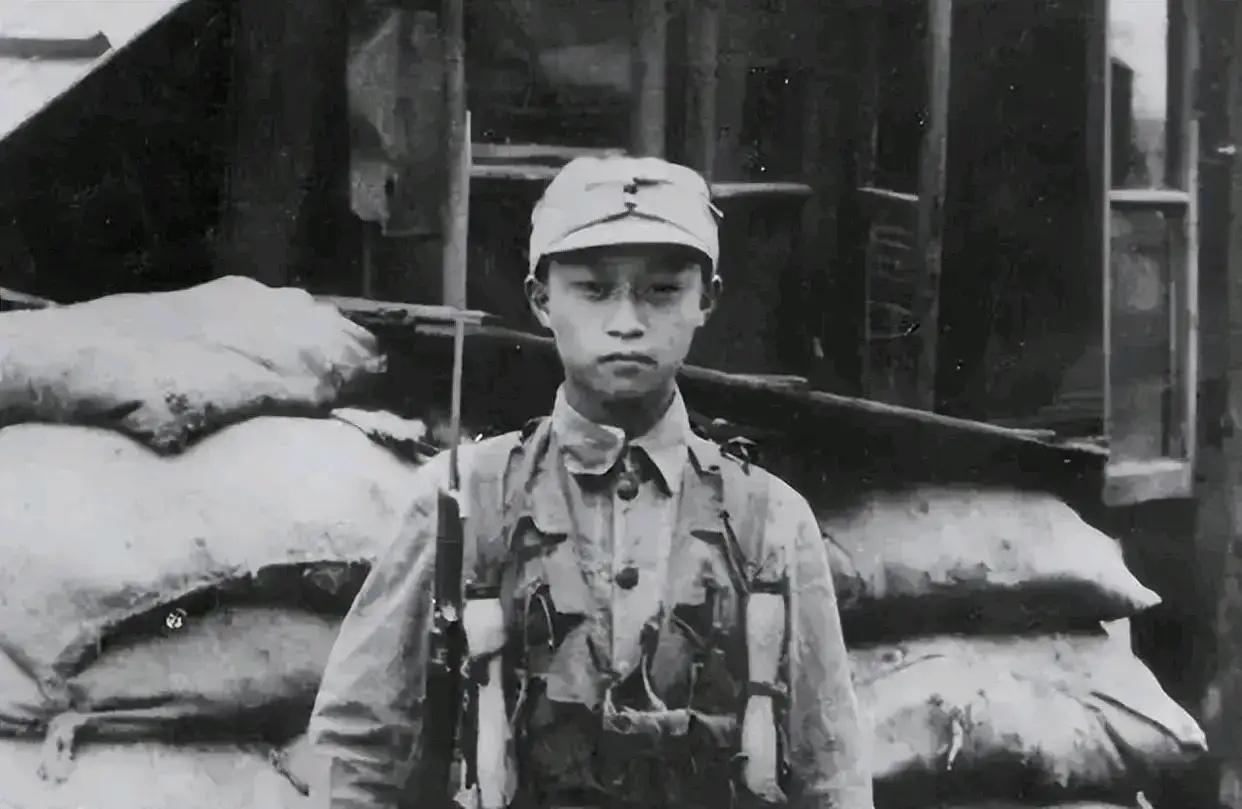

1939年,罗荣桓正在看书,这时,侦察员跑了过来,说日军携带3门火炮来袭,罗荣桓双眼放光,激动地说:“这不是给我们送火炮吗?” 1939年。那时候,全面抗战已经进入第二个年头,日子过得那叫一个苦。八路军115师刚转战到山东,立足未稳,要枪没枪,要炮没炮,战士们手里拿的,不少还是“老套筒”、大刀片,跟武装到牙齿的日军比,装备差得不是一星半点。 当时,罗荣桓担任115师的政委,正跟代师长陈光琢磨着怎么在鲁西这块地儿扎下根。这天,他正在屋里看书,看得入神,侦察员一阵风似的跑进来,气喘吁吁地报告:“政委,不好了!日军一个旅团,朝我们这边扑过来了!” 屋里的气氛瞬间就紧张起来。那个年代,日军一个旅团是什么概念?兵力数千,装备精良。侦察员咽了口唾沫,补充了一个更要命的情报:“他们……他们还带了3门山炮!” “炮?”听到这个字,指挥所里不少干部心里都“咯噔”一下。在当时的战场上,炮兵就是“战争之神”。我们这边连重机枪都少得可怜,人家直接拉着炮来,这仗怎么打?简直就是降维打击。 可怪事儿来了。所有人都在犯愁,唯独罗荣桓,这位戴着眼镜、看起来文质彬彬的政委,听到这个消息后,非但没有一丝紧张,反而把书“啪”地一下合上,站了起来。他推了推眼镜,双眼放光,语气里满是藏不住的兴奋和激动,对代师长陈光说了一句后话: “好哇!我们正愁没有炮呢!这不是给我们送炮来了吗?这个‘运输大队长’我们得欢迎欢迎!” 这不是狂妄,而是一种“反向思维”的极致。 当所有人都盯着“威胁”的时候,罗荣桓第一时间看到的却是“机会”。他看到了日军的狂妄自大,也看到了我军以弱胜强的唯一可能——夺过来,变成我们自己的! 说白了,缺什么,就去战场上拿什么。这个思路,在当时那个艰苦卓绝的环境下,简直是石破天惊,但又无比务实。因为除此之外,别无他法。与其坐着唉声叹气,不如主动去抢。 罗荣桓的这份底气从哪来? 第一,来自对敌我双方的清醒认知。他知道,日军装备好,但他们孤军深入,骄横轻敌,必然会走大路。而我军装备差,但我们熟悉地形,有群众基础,士气高昂,适合打伏击。这就是在劣势中找到了自己的“非对称优势”。 第二,来自对“人”这个根本因素的绝对自信。武器是死的,人是活的。他相信我们的战士有这个胆识和智慧,去把敌人的铁疙瘩抢过来。 战斗过程我就不赘述了,那是一场惊心动魄的伏击战。115师的将士们硬是靠着步枪、手榴弹,冲到日军眼皮子底下,跟敌人拼刺刀,最后真的把那几门山炮给缴了过来,还俘虏了一批日军炮兵。 从那一刻起,115师才算有了自己真正意义上的炮兵力量。 战士们抚摸着冰冷的炮管,那种感觉,不亚于我们今天拿到一台顶配的“争气机”。这些缴获来的大炮,后来被命名为“功劳炮”,在一次又一次的战斗中,用敌人的炮弹,轰击敌人的阵地,成了我军手里真正的“杀手锏”。 故事讲到这,可能有人会觉得,这都是战争年代的传奇了,离我们现在的生活太远。 恰恰相反,这种“送炮”思维,在今天非但不过时,反而比任何时候都更有现实意义。 这些年,我们总能听到一个词,叫“卡脖子”。特别是在高科技领域,比如芯片。人家动不动就搞个技术封锁、出口管制,那架势,就像当年日军拉着大炮来我们阵地前耀武扬威一样,想让我们没得选,只能认怂。 一开始,我们确实很难受,就像当年115师面对敌人的山炮一样,压力巨大。但是,大家发现没有,几年过去,局面正在起变化。 越是封锁,我们自主研发的劲头就越足。这封锁,不就成了倒逼我们产业升级的“催化剂”吗? 就像罗荣桓看到的不是炮,而是机会一样。我们现在看到的也不仅仅是封锁,而是建立一套完全自主、安全可控的产业链的绝佳历史机遇。 人家送来的不是炮弹,是“靶子”,是“课题”,是逼着我们成长的“陪练”。 把这个“陪练”研究透了,我们自己就成了“高手”。当年我们缴获了敌人的炮,学会了怎么用,然后自己造出了更厉害的炮。今天,我们消化了技术封锁带来的压力,正在建立自己的技术标准和生态。 所以,回过头再看80多年前罗荣桓元帅那句“这不是给我们送火炮吗”,我们感受到的,绝不仅仅是革命乐观主义精神。 我们能看到一种战略上的藐视和战术上的重视。看到的是一种把外部压力转化为内生动力的智慧。这是一种深刻的哲学,一种贯穿了我们从弱到强整个历程的制胜密码。