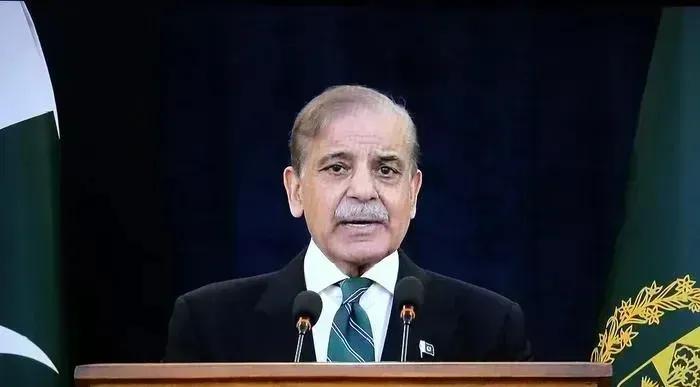

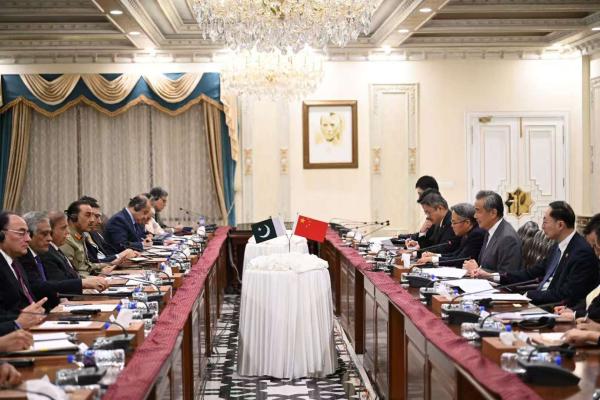

巴基斯坦施压,要求中方在瓜达尔港和自由贸易区追加投资!外媒报道巴基斯坦方面要求中方在瓜达尔港和自由贸易区追加投资,加快瓜港产业发展进程…… 一则来自外媒的报道再度将中巴合作推上风口浪尖。8月初,巴基斯坦方面正式向中国提出请求,要求在瓜达尔港及其自由贸易区追加投资,以尽快推动当地产业布局和基础设施建设。 这一举动迅速引发国际关注——不仅因为所涉资金规模巨大,更因为它触及了区域战略格局的敏感神经。表面上,这是一次正常的投资请求。 但仔细研判,却不难发现它背后隐藏着巴基斯坦对经济困局的焦虑、对地区主导权的渴望——以及对中国角色的更高期待。 中方对此如何回应,不仅关乎中巴经济走廊的命运,更牵动“一带一路”倡议在南亚的走向。瓜达尔港,这座位于阿拉伯海之滨的小港口,早已不再是地图上一个沉默的地名。 它地处俾路支省西南角,直面霍尔木兹海峡,扼守中东至南亚、中亚的海上通道,一旦全面建成运营,将成为连接欧亚非的重要枢纽。 历史上,巴基斯坦于1958年从阿曼手中购得瓜达尔地区,却因资金技术短缺,港口开发一直停滞。 直到2001年,中国参与一期开发,2007年项目完工,2013年中国港湾公司接管运营,瓜达尔港才真正进入建设快车道。但现实并未如预期那般顺利。 尽管近年来港口货运量有所提升,自贸区南部初具规模,但北部区域进展缓慢,产业集聚效应尚未形成。 巴基斯坦此次提出“追加投资”请求,正是在这样的背景下浮出水面的:一方面是对中巴经济走廊“旗舰项目”提速的渴望,另一方面则是对经济复苏的迫切呼救。 巴基斯坦的经济处境已不容乐观。截至2023年,其外债总额突破1000亿美元,通货膨胀持续高企,GDP增速跌至2%左右。 在这种背景下,瓜达尔港被寄予厚望:不仅能带动对外贸易、创造就业,还能服务阿富汗及中亚国家的转口贸易,成为外汇收入的重要来源。然而理想丰满,现实骨感。 港口开发缓慢,基础设施滞后,转口功能尚未兑现,使得这张“经济王牌”一度成为沉重负担。 俾路支省作为巴基斯坦最贫困的地区,在国家政策中长期被边缘化,也使得港口开发背负更多社会稳定的期待。用“施压”来形容巴基斯坦的做法并不为过。 面对内外困境,它自然希望借助中国这一最可靠的合作伙伴“再加一把劲”。但这种期待背后,也折射出一个更现实的逻辑:巴方并不只是“等米下锅”,而是在多边博弈中谋求再平衡。 近期其与美国合作开发石油资源、吸引沙特投资等迹象,恰恰说明巴基斯坦正在尝试摆脱对单一融资来源的依赖。对中方而言,这既是机遇,也是提醒。 中国在瓜达尔港的投入早已不菲。仅一期工程就投资约2.48亿美元,后续又配套建设了东湾快速公路等基础设施。但商业化运营进展缓慢,水、电等配套设施短缺,始终是发展的“瓶颈”。 更严重的是安全问题。俾路支省长期存在分离主义武装,2019年中国项目曾遭遇严重袭击,成为投资信心的巨大隐患。 此情此景下,巴方提出追加投资,是否意味着中方就该不加条件地投入更多资源?显然不是。中方对海外投资一向讲求“互利共赢、风险可控”。 在瓜达尔港问题上,更需坚持“条件式投入”:要资金,就必须有安全保障;要发展,就必须有政策配套。继续盲目“输血”,只会令项目深陷泥潭。 从战略层面看,中国对瓜达尔港的重视毋庸置疑。尤其在能源安全方面,瓜港为中方提供了一条绕过马六甲海峡的替代路线,理论上可有效降低运输风险、缩短路径。 但战略价值再高,也需商业逻辑支撑。中方的立场已越来越清晰:未来投资将以效益为导向,逐步向私营企业开放,减少政府直接负担。 早在2023年中巴经济走廊联合合作委员会会议上,中方就明确表示会“评估后决策”,并未立即承诺追加投资,实际上已经释放出信号。 而对巴基斯坦而言,真正需要反思的,恰恰不是“如何让中国投更多”,而是“如何让中国愿意投”。 从简化行政审批,到完善法律监管,从提升基础设施建设效率,到加强对中方人员和企业的保护,每一项都是决定投资信心的关键因素。要想吸引资本,靠的不是喊口号,而是营造环境。 瓜达尔港的问题,其实也是“一带一路”沿线多个项目的缩影——东道国希望快速获益,投资方则需权衡回报与风险。这种张力并非坏事,只要处理得当,反而能催生更成熟、更稳健的合作机制。 只是前提是,双方都得明白:真正的伙伴关系,既不是一方索取,也不是一方施舍,而是基于共识与契约的双向奔赴。 从这个角度看,巴基斯坦此次施压背后的焦虑可以理解,但也必须清楚,合作不是单向的输血,而是共同的责任。 中方应继续以战略眼光审视瓜达尔港价值,寻找阶段性突破口;而巴方,则需用行动证明自己值得被信任、值得被支持。唯有如此,这座港口才能真正从“战略口号”变为“发展引擎”。