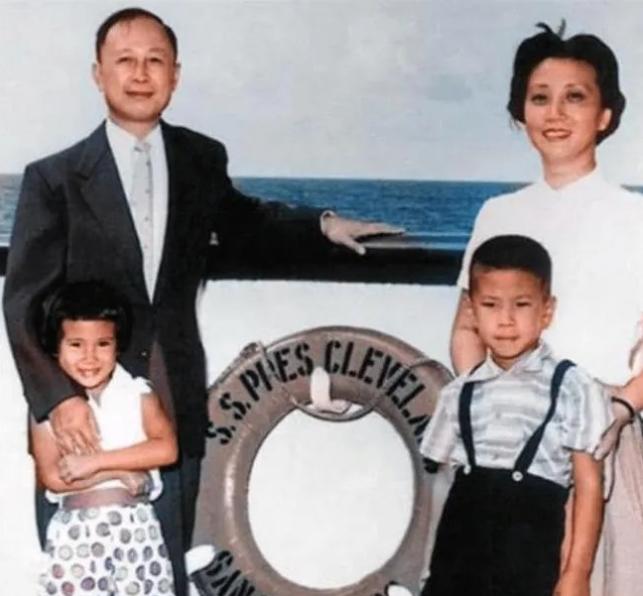

1955年,44岁的钱学森,带全家回国,船到夏威夷时,有位满头银发的老太太,指着钱学森,质问船长:“知道他是谁吗?竟让他住三等舱!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年秋天,一个被压抑了五年的心愿终于要实现,那一年,44岁的钱学森带着妻子蒋英和一双儿女,走上了归国的道路,对他来说,这趟路不仅是一段旅程,更是一种解脱。 早在战后不久,他就立下志向,要把所学带回祖国,可在美国,他遭遇的不是理解,而是重重阻挠,美国人很清楚他的重要性,说他一个人抵得上五个师,高薪、荣誉,这些他都不在意。 于是他们转而用更阴暗的手段,把他的护照扣下,派人全天候盯梢,还把他关进狭小的牢房,强光直射、噪音不断,折磨得他骨瘦如柴。 即便如此,他心里始终只有一个念头,那就是有一天要回去,把脑子里的知识奉献给自己的国家。 1955年9月17日,机会终于来了,他带着家人登上了从美国启程驶往香港的邮轮,这一刻,他心头那块悬了很久的石头落下了一半。 票只有三等舱,拥挤闷热,空气浑浊,孩子们没地方活动,船身一晃动就让人头晕难受,可对钱学森来说,这些都算不了什么,他知道,只要能踏上祖国的土地,这些苦都能忍。 真正让他警觉的是潜在的风险,上船后不久,总有人装作友善地凑上来,劝他们在日本靠岸时下船走走。 表面是关心,实际上可能是圈套,一旦下船再上来的机会就未必有了,钱学森心里清楚这些,所以一家人始终留在那间闷热的舱房里,没有半点松懈。 航程大约三周,时间在压抑和紧张中流淌,直到船开到夏威夷附近,意外的一幕打破了这种气氛,一位满头银发的美国老太太注意到船上有个名字,她听过,是那个在学界享有盛誉的科学家。 她顺着线索找人打听,果然就是钱学森,得知这样的人物竟然挤在条件恶劣的三等舱,她感到极不妥当,老太太身份不凡,在社会上颇有影响力,她见不得这样的不公,当即找到了船长。 场面让船上不少人都震惊,老太太态度坚决,质问船长为什么让一个世界顶尖的科学家在三等舱受苦,她的声音带着不容置疑的力量,让船长一时语塞。 面对这样有声望的人物,他不敢怠慢,犹豫片刻后只能点头同意,把钱学森一家调到了头等舱,对钱学森来说,这是一份难得的善意,在那漫长的压抑旅途中,这次转舱让他们第一次可以透口气。 宽敞明亮的舱房让孩子们能自由一些,也让家人不必再忍受闷热的环境,钱学森心里记住了这份帮助,虽然他没有说出口,但这段记忆伴随了他的一生。 三周的海上漂泊在这一幕后显得不再那么煎熬,1955年10月8日,邮轮抵达香港,钱学森一家终于回到祖国。 那一刻,他的眼泪止不住地流下来,五年的压抑与等待,所有的辛酸与煎熬,都随着脚步踏上祖国土地而释放,他没有片刻停歇,很快就投入到紧张的科研工作中。 条件极其艰苦,设备落后,资料稀缺,但他和团队从零开始,一步一步拼出了中国的航天之路。 导弹、火箭、运载技术,他带头探索,为中国的国防和航天事业奠定了基础,更重要的是,他亲手培养了一代又一代科研人才,让事业得以延续。 美国人并没有就此放手,他们后来曾多次示好,想要挽回,愿意给他荣誉和优厚的待遇,钱学森的态度始终坚决,拒绝一切,他很清楚,个人荣辱事小,国家的尊严才是根本。 美国政府的做法他铭记心中,但对那些普通美国人,他保留了感激,尤其是那位在海上伸出援手的老太太,她的善意让他明白,公道和温情并不会因国界而消失。 晚年时,当有人问他是否后悔过,他只是淡淡一笑,回国是他一生最坚定的选择,美国能给的安逸,他不稀罕,他要的是属于自己国家的尊严和未来。 从三等舱到头等舱,这段插曲不仅仅是一段旅程的转折,更是象征着科学家的价值和尊严不该被埋没,那位老太太在夏威夷海面上的质问,成为历史里一个鲜明的注脚。 钱学森的故事告诉人们,科学的知识或许没有国界,但科学家的责任始终与祖国相连,回国之后,他用行动证明了这一点,把一生都献给了国家的科技事业。 今天再回头看,那一声质问仿佛仍在耳边回响,它见证了一个时代,也映照出一个科学家最深沉的信念。 信源:人民网——钱学森