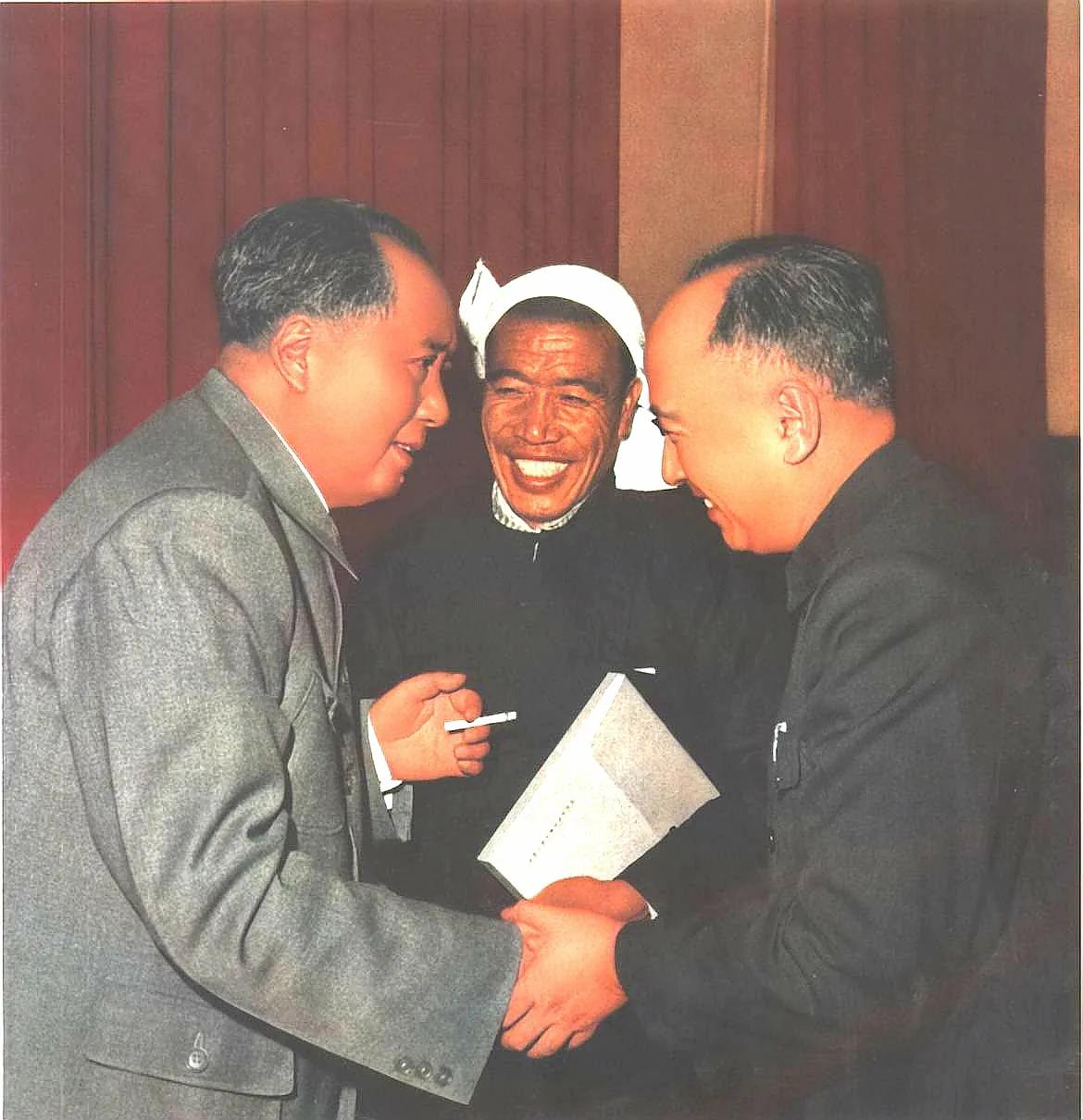

不知为什么看到这张照片,眼睛情不自禁的流下眼泪。 那是一张黑白的老照片,没有滤镜,没有特效。画面中,一个穿着旧式棉布衣服的农民,一个身穿中山装的国家领导人,还有一位戴着眼镜、神情专注的科学家,肩并肩站在一起。 他们脸上的神情并不张扬,却有一种穿透岁月的庄重与力量。不知为什么,看到这张照片的那一刻,眼睛情不自禁地湿润了。 不是因为悲伤,而是因为一种久违的感动。仿佛那一刻,时间凝固了,价值被浓缩了,人与人之间的尊重不再靠财富和地位来衡量,而是靠“贡献”两个字,沉甸甸地落在了历史的坐标上。 照片的打动人心,不止是视觉上的震撼,而是它所承载的那个时代的精神气质:一个国家最崇高的评价标准,不是你拥有什么,而是你为这片土地做了什么。 这张照片里的人物,并非摆拍的模特。他们真实地代表着国家建设的两个极端:一个是从黄土地里刨出粮食的陈永贵,一个是从美国归国、筑起国防科技长城的钱学森。 按今天的“成功学”标准,他们分属不同的世界——一个几乎没有学历,一个是世界顶尖科学家。但当时的中国,给了他们同样的尊重,同样的历史位置。 陈永贵的出身再普通不过。他曾是山西大寨的一位普通农民,逃过荒、挖过渠、修过梯田。他靠着一锄头一双手,把荒山沟变成了丰收地。 他没有系统教育,却拥有最朴素的逻辑:“不种地,吃啥?”他的价值在于他改写了一方百姓的命运。 而钱学森呢?他放弃的是美国麻省理工的教职,是加州理工的实验室,是洛杉矶的舒适生活。他回国时,曾被美国政府扣留五年,最终在1955年归来。 他带回的不止是知识,更是一种信仰:一个国家必须有自己的核心技术,不能仰人鼻息。他为“两弹一星”奠定理论基础,是无数技术突破的起点。 他们的贡献无法比较,但却同样伟大。一个把粮食种在了石头缝里,一个把火箭送上了太空。他们的共同点,是把个人命运与国家需要紧紧相连。 不是为了名利,而是为了那句老话:“国家有难,匹夫有责。”这种价值观,在今天这个“成功=财富”的社会里,显得格外稀缺。 我们曾有过一个时期,大学生的毕业工资比普通工人低,那并不是“平均主义”的荒唐,而是一种“贡献导向”的制度安排。 当时的国家急需建设者,愿意把资源优先投向科研、教育、农业、国防等领域。可后来呢?“造导弹不如卖茶叶蛋”的说法就此流行开来。 那是上世纪80年代末,市场经济刚刚起步,流通领域暴利频现,科研人员却依然拿着死工资。价值判断开始扭曲,社会评价体系渐渐从“谁为国家付出最多”,变成了“谁赚得最多”。 这张照片之所以令人动容,是因为它与我们后来的经历形成了鲜明对比。 它提醒我们,曾经有过一个时代,国家的评价标准是如此纯粹:不看你出身,不问你学历,只问你有没有为国家、为人民做出实实在在的贡献。 那种“并肩而立”的姿态,不是在作秀,而是真实地表达:无论你是科学家还是农民,只要为国家拼过命,就值得最高的尊重。 这种“贡献本位”的价值体系,是现代中国在困难年代中最珍贵的精神遗产。其实,我们的眼泪,不是为某一个人流,是为那种“纯粹”而流。 那种没有功利计算的选择,那种把国家放在心头的情怀,那种在艰难中依然追求公平与尊严的社会认知。 它是一种人性光辉,也是一种制度设计。如今回望,陈永贵和钱学森并肩而立的照片,不再只是历史的资料,而是一面镜子,照出我们曾经拥有的精神高度,也照出我们今天的价值困惑。 照片中的人已离去,但他们的姿态、他们的信念,仍然值得我们肃然起敬。这张照片,是时代的遗产,更是价值的坐标。 在这个多元而复杂的世界,它提醒我们:真正值得尊敬的,从来不是你拥有什么,而是你愿意奉献什么。 当我们再一次看向这张照片,不妨问自己一句:我们,是否还保有那种“为国家而活”的信仰和勇气?也许正是这个问题,让人泪流满面。