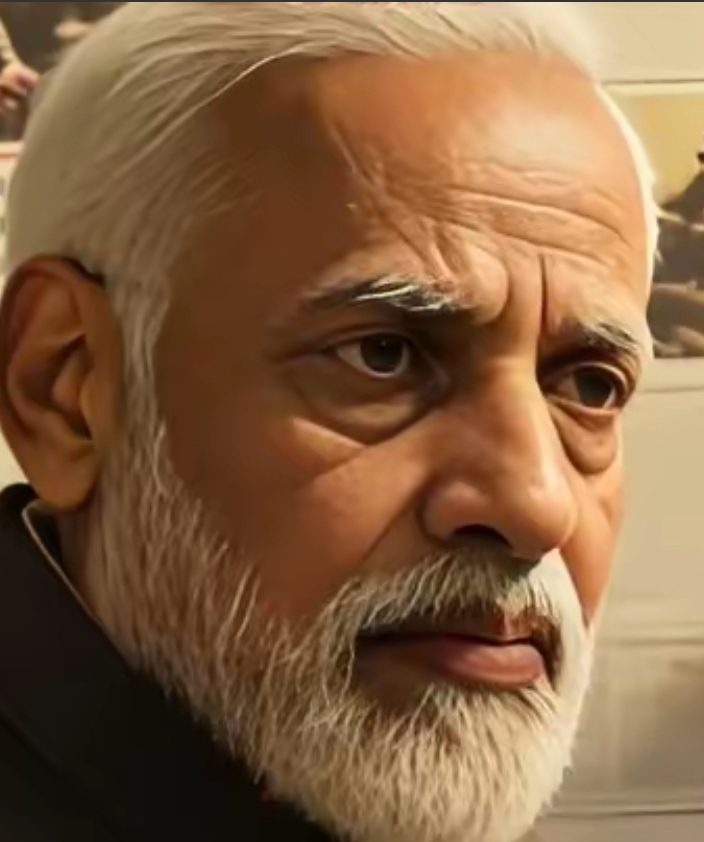

李爱珍:落选中科院院士后成美国外籍院士,她总说 “本事是祖国给的”!

李爱珍这名字,在半导体圈里算是家喻户晓。她这辈子没别的爱好,就喜欢跟氮化镓、碳化硅这些 "硬骨头" 较劲,从青丝熬到白发,实验室里的烧杯换了一茬又一茬,手里攒下的成果,早就让国际同行不敢小觑。

可谁也没料到,就是这么位顶尖教授,当年申请中科院院士时,竟然栽了个跟头。

说起来,李爱珍的学术底子,是根正苗红的 "中国造"。她早年在复旦大学读物理,后来进了中科院上海冶金所(现在的上海微系统所),一待就是几十年。

上世纪 80 年代,国内半导体材料还在跟着国外的屁股跑,宽禁带半导体这领域更是一片荒芜 —— 这种材料能耐住上千度的高温,扛得住强电流,是做 5G 基站、新能源汽车芯片的 "刚需",当时全靠从美国、日本进口,人家说涨价就涨价,说断供就断供。

李爱珍不信这个邪。她带着团队在旧仓库里搭起简易实验室,经费不够,就把废弃的真空炉拆了重装;没有现成的配方,就对着外文文献一点点试,有时候连续熬三个通宵,就为了测一组晶体生长的数据。

1993 年,她团队做出了国内第一块高质量氮化镓单晶,比国际同行晚了不到 5 年,这在当时的条件下,简直是个奇迹。

后来的十几年里,她像钉钉子似的扎在这个领域。团队研发的 "高温高压下晶体生长技术",让我国宽禁带半导体材料的纯度从 99.9% 提到了 99.999%,这 0.099% 的提升,意味着芯片的稳定性直接翻了 10 倍。

按说有这成绩,评个院士不算难事。2005 年,李爱珍符合了中科院院士的申报条件,提交了材料。当时圈内不少人觉得,这事儿十拿九稳。

可评审结果出来,名单里没她。消息传出来,实验室里的年轻人都替她抱不平。有人猜,是不是她性子太直,不擅长搞人际关系?也有人说,当年的评审标准里,论文数量占的权重太高,李爱珍的精力大多花在实验室到工厂的转化上,SCI 论文数量确实比不过纯理论研究的学者。

李爱珍自己倒没多说啥,该进实验室还进实验室,该带学生还带学生。

谁也没想到,两年后的 2007 年,大洋彼岸传来个消息 —— 美国科学院宣布,吸纳李爱珍为外籍院士。

这事儿在当时的学界炸了锅。美国科学院的外籍院士名额金贵得很,全球也就几百号人,每年新增的没几个。

他们给的理由特别实在:"李爱珍在宽禁带半导体材料领域的开创性研究,推动了全球相关产业的发展,尤其是在晶体生长技术上的突破,解决了长期困扰业界的稳定性难题。"

要知道,那时候美国在半导体领域对中国卡得正紧,能把外籍院士头衔给一位中国教授,足见她的成果在国际上的分量。

记者扛着摄像机追到实验室,问她从国内落选到国外当选,心里有没有啥想法。李爱珍正戴着老花镜看显微镜下的晶体结构,闻言抬起头,笑了笑:"能有啥想法?我这辈子的本事,都是在国内学的、练的。

现在李爱珍快 80 了,还是天天往实验室跑。有时候年轻人劝她歇着,她总说:"再看看,再看看。现在国内的设备越来越先进,年轻人也越来越能干,说不定再过几年,咱们的材料能比美国的还好。"

![为什么没有捞男,我觉得不可能啊,所以我搜了一下出来的第一个[doge][doge][二哈](http://image.uczzd.cn/8511117534934736057.jpg?id=0)