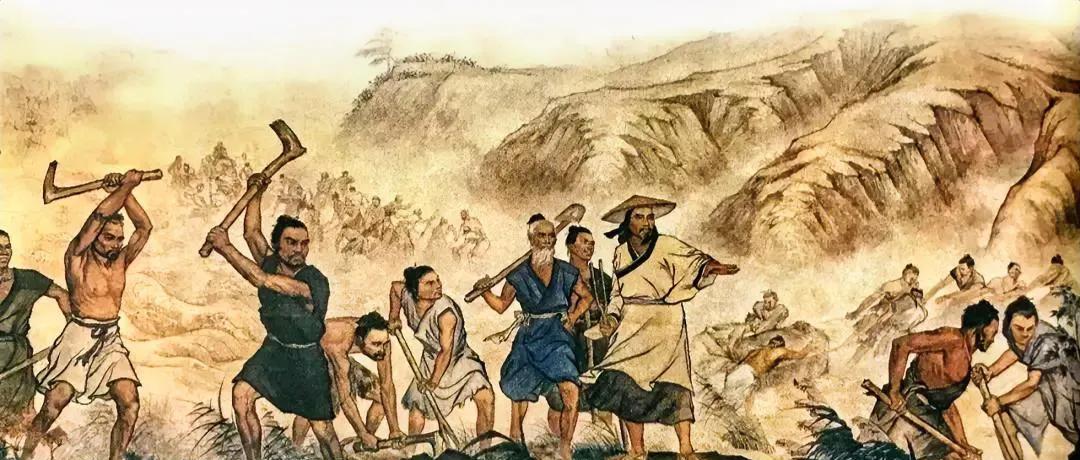

1971年,考古人员打开沉睡1300多年的“天下第一粮仓”,里面是满满一整窖60多万斤的粮食,当专家将谷粒带回去种植,三天后老谷发新芽。 含嘉仓的建造源于隋大业元年,那时朝廷在洛阳兴建东都,为支撑大规模工程,需要巨量粮食储备。选址定在城东北部高燥地带,总面积达四十三万平方米,四周筑墙围护,设有四个城门。 内部规划十字形街道,分隔粮窖区、管理区和漕运码头。粮窖多达四百余个,排列整齐,每行间距六至八米。建造时,先挖圆形土坑,用火烘干坑壁和底部,避免潮湿侵入。 坑形上宽下窄,口径十至十八米,深度六至十二米。这种设计便于通风,减少粮食霉变风险。仓窖建成后,通过大运河从南方转运谷物,支持东都建设和军需供应。整个工程耗费巨大人力物力,推动了当时的经济活动,但也加重了民众负担,导致社会动荡。 隋炀帝时期,含嘉仓作为国家储备中心,储存南方漕粮,供应关中和东都需求。但王朝灭亡后,唐朝继承并扩大其作用。到天宝八年,这里存粮高达五百八十三万石,占全国主要仓库总量近半,成为保障京城稳定的关键设施。 管理人员通过铭砖记录入粮细节,包括品种、来源、数量和日期,以及官吏姓名。这些砖块尺寸统一,长三十六厘米,宽二十厘米,刻有五行文字,便于核查。唐代利用含嘉仓,转运关东米粟,取代了旧的洛口仓。 在灾年,它提供缓冲,确保粮食调拨从容。仓顶种植树木作为监测手段,树木生长状况反映内部环境,一旦异常即刻检查。这种管理方式体现了古代仓储的实用智慧,帮助维持社会秩序。 1971年,洛阳焦枝铁路建设中,工地意外露出大型圆坑。起初疑为古墓,经文物部门勘探,确认是含嘉仓遗址。国家文物局批准后,考古队正式发掘五座仓窖,总计探明两百八十七座。 遗址东西长六百一十二米,南北宽七百一十米,内部道路和码头痕迹清晰。发掘过程注重保护,清理出炭化粮食和器物残片。其中,一百六十号仓窖保存最完整,内部谷物颗粒分明。这些粮食品种可辨,反映出唐代储藏多样性。考古人员从木板缝隙中提取谷粒样品,密封带回实验室测试。 提取的谷粒浸泡后,第三天出现发芽迹象。研究人员将其移至洛阳农科所培育,第二年植株长至膝盖高度,并结出穗粒。 这一现象证明古代储粮技术的高效,谷物经千年仍具活力。发掘还出土铭砖四十余块,记录武则天时期年号,如天授元年和长寿元年,印证仓库的使用时段。 整个遗址连接大运河,东南角有漕运码头,便于粮食卸载。专家分析,一百六十号仓窖的粮食遗留,可能因突发事件匆忙封存,未及清空。这种意外保存,成为研究古代农业的宝贵样本。 含嘉仓的储粮方法科学严谨,选址避开低洼,确保土质干燥,水位低。坑底先铺草灰和木灰吸湿,再盖木板和席子,墙壁同样处理。装粮时,层层撒谷糠隔离空气,防止发热和虫害。 顶层用席子和土密封,厚度达半米。文献记载,这种方式可使粟米存放九年不变质,米类五年。相比现代仓库,它无需电力设备,全靠自然条件和材料组合。 唐代官员定期巡视,结合仓顶树木状态判断内部安全。铭砖显示,管理人员包括仓吏和监官,负责核对入库数据。这种体系不仅防潮防火,还阻绝鼠盗,体现了古人积累的经验智慧。 唐后期,内乱频发,漕运中断,含嘉仓渐失功能,粮食调运困难。宋代南方产粮增多,北方仓库需求下降,这里彻底废弃,遗址被土层掩埋。 现代发掘后,它被列为全国重点文物保护单位。2014年6月22日,与大运河一同入选世界遗产名录。目前,遗址建有保护棚和博物馆,一百六十号仓窖不对外开放,但展出铭砖和复原模型,供学者研究。含嘉仓见证了古代物流体系的发达,也提醒今人重视粮食安全。 这个千年粮仓的故事,展现了古人智慧的持久魅力。你对含嘉仓的储粮技术有何看法?欢迎在评论区分享你的观点,一起讨论历史中的科技奥秘。