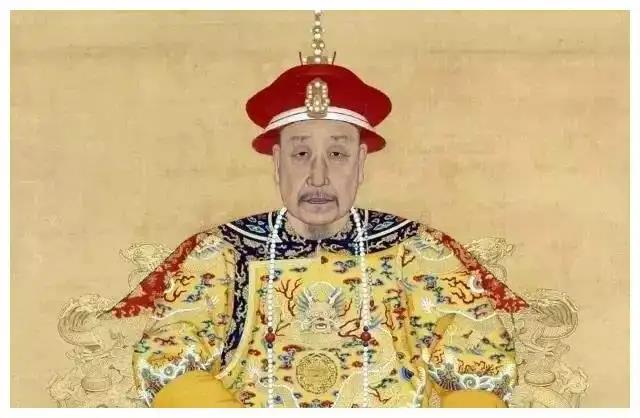

[微风]清朝抓住了最后的机遇开疆拓土,如果当时没有把新疆、西藏和青海拿下,后来再想拿几乎不可能了。 十七世纪末的东亚,版图上有两个庞大势力并存,一个是我们熟悉的大清,定都北京,占据中原;另一个是盘踞西域、在中亚有很大影响力的准噶尔汗国。 这不是普通的南北对立,而是一场关系到国运的 “东西朝” 格局之争,从康熙到雍正再到乾隆,历经三代、长达七十年的地缘较量就此展开。 这场较量的结果,不仅改变了西部边疆的命运,也让清朝抓住了古典帝国时代中国最后的开疆机会。 事情要从康熙面对的复杂局势说起,准噶尔的首领噶尔丹野心很大,率军进攻漠北的喀尔喀蒙古,1688 年,喀尔喀各部被打得大败,走投无路之下,只能向南投奔大清,请求庇护。 康熙很清楚,这不是简单的部落冲突,而是准噶尔想向东扩张、威胁大清统治的试探,他果断采取行动,1690 年在乌兰布通与噶尔丹大军交战。 这一仗虽然没能彻底解决问题,但成功击退了对手,守住了防线,六年后,康熙亲自率军出征,在昭莫多一战击溃噶尔丹主力。 曾经不可一世的噶尔丹,最终在 1697 年兵败自杀,之后,康熙在多伦会盟,将整个喀尔喀蒙古纳入版图,为帝国北方建立起坚固防线,也打响了清朝与准噶尔对决的第一枪。 不过,准噶尔的威胁并没有彻底消除,反而转向了清朝的西南方向,1717 年,准噶尔军队趁机攻占了拉萨。 康熙表现出极大的战略耐心,第一次派兵失利后,1720 年调集更多兵力,从青海、四川两路进军西藏,一举赶走了准噶尔势力。 更重要的是,战后清朝设立驻藏大臣,实现了对西藏的有效管辖,把这片雪域高原彻底从准噶尔的影响中脱离出来。 到这里,康熙用 “军事打击加政治收编” 的办法,花费大量财力,在北方和西南方向,对准噶尔汗国形成了一个大范围的战略包围。 康熙的儿子雍正接手时,局势初步稳定,但还远没到可以放松的时候,他的目光落在了包围圈的薄弱环节 —— 青海,当地的和硕特蒙古首领罗卜藏丹津,在准噶尔的暗中支持下,1723 年发动叛乱。 雍正反应迅速,派名将年羹尧快速平定叛乱,只用半个月就控制了局势,但雍正的目标不止于此,他不再满足于间接管理,而是果断在青海推行行政改革,把蒙古各部划分为 29 旗,由新设的西宁办事大臣直接管辖。 这一系列举措,让六十万平方公里的青海正式纳入中央政府的直接统治,虽然在与准噶尔的正面冲突中,雍正没有取得决定性胜利,最终双方以阿尔泰山为界暂时停战,但这体现了他的战略定力。 他利用这段和平时期,巩固了大清在西部边陲的统治基础,为最后的决战积蓄力量。 决战的时刻在乾隆时期到来,历史的走向因为一个偶然事件发生了改变,1745 年,准噶尔的重要首领噶尔丹策零去世,汗国内部立刻陷入争夺汗位的内乱,加上天花流行,这个曾经的草原强国实力大减。 乾隆敏锐地抓住了这个难得的机会,1755 年,他发起第一次远征,巧妙利用前来投降的准噶尔贵族阿睦尔撒纳,让他率领部众充当先锋。 这个计划看起来很顺利,清朝出钱出粮出武器,没费太多力气就占领了伊犁,没想到,被乾隆扶持的阿睦尔撒纳很快叛清自立,杀掉了随行的清军官员。 这次背叛彻底激怒了乾隆,他随即下令,第二次平定准噶尔的战争变成了一场不计后果的毁灭性打击,在清军的征讨和瘟疫的双重影响下,曾经在中亚称雄的准噶尔部族几乎从历史上消失,作为政治和军事实体彻底消亡。 解决了这个困扰三代人的大麻烦后,清军乘胜南下,平定了天山南路的大小和卓叛乱,至此,整个新疆地区被完全控制。 乾隆随后设立伊犁将军,统管全疆的军政事务,并进一步加强对西藏和青海的控制,通过颁布《藏内善后章程》和确立 “金瓶掣签” 制度,把中央的权威稳固地建立在帝国的西部边疆,最终,一个包含新疆、西藏、青海的庞大帝国,在乾隆时期形成。 这一系列持续很久的战争,几乎耗尽了 “康乾盛世” 积累的财富,也为清朝后期的财政危机埋下隐患,但正是这场持续近七十年的努力,为现代中国奠定了辽阔的西部疆域。 如果清朝在这场较量中失败,到晚清面对列强侵略时,西部边疆的命运就很难想象了。