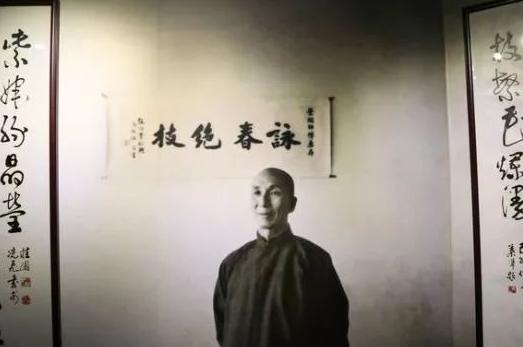

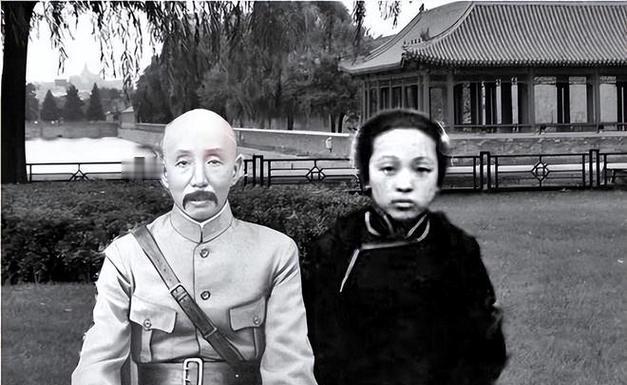

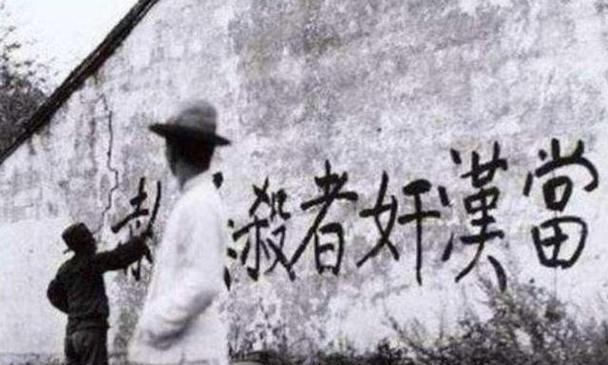

50年代,叶问匆忙逃离大陆,身份神秘,闭口不谈大陆经历!震撼!当时,他连自己的妻子都没告知,直接在同事的警告下飞奔去了香港——因为那句致命的话:东江纵队回来了…… 这得从叶问的另一个名字说起,在佛山,街坊邻里、亲朋好友都叫他“问哥”,但在官方档案里,他的名字是叶继问。1949年,新中国成立前夕,叶继问在佛山可不是个简单的武术教头,他的正经工作是国民政府佛山警察局刑警队队长,后来还升到了督察长、代理局长。 这职位是干嘛的?和平年代,抓抓小偷流氓。但在那个风云变幻的时代,他的主要任务之一,就是对付活跃在广东地区的中共抗日游击队——东江纵队。这支队伍在抗战时让日军头疼不已,到了解放战争时期,自然就成了国民党政府的“眼中钉”。 叶继问当时“业务能力”相当可以,屡立功劳。你可以想象一下,作为国民党的警官,他手上肯定沾了不少跟东-江-纵-队有关的案子,轻则抓捕,重则……你懂的。所以,当1949年10月,解放军南下的炮声越来越近,广州解放,佛山也即将迎来新政权时,一位同事火急火燎地找到他,就说了那句改变他一生命运的话:“东江纵队回来了!” 这句话对叶继问来说,不亚于晴天霹雳。这意味着什么?意味着过去被他追剿、镇压的对手,现在成了这片土地的主人。他过去的“功绩”,在新时代看来,每一件都是要命的“血债”。清算,是迟早的事。 那一刻,什么都顾不上了。什么佛山的豪宅祖业,什么妻子儿女,脑子里只有一个字:跑!于是,他几乎是两手空空,连妻子张永成都没来得及说一声,就跟着逃亡的人潮,一头扎进了南下的火车,目的地——香港。那一年,他56岁。 初到香港的日子,那叫一个惨。从一个有头有脸的“问官”,一下子变成了无亲无故的难民。他寄宿在深水埗的天后庙,靠着同乡好友、港九饭店职工总会的理事长李民接济度日。那段时间,他心里估计五味杂陈。对岸的家回不去了,未来的路在哪里?一片迷茫。 转机是在1950年。在李民的再三请求和安排下,叶问在饭店总会的楼顶天台,摆开了场子,开始教拳。第一批徒弟,就是几个在饭馆打工的工人。那画面,一个曾经的富家少爷、警局局长,对着一群浑身油烟味的苦力工人,一招一式地讲解“摊、膀、伏”。这其中的落差,不是一般人能承受的。 但叶问牛就牛在这里。他没有抱着“宗师”的架子不放,而是彻底放下了身段。他摒弃了传统武术里那些云山雾罩的玄学理论,这在当时是革命性的。他会用最通俗易懂的方式讲解,让文化程度不高的工人们也能迅速理解,咏春不再是少数人的专利,而是人人都能上手的实用功夫。 他的武馆,也成了当时香港一个很特别的地方。他不问出身,不讲阶层,只要你肯学,他就肯教。徒弟里有工人、有警察、有学生,甚至后来还有金发碧眼的外国人。这种“有教无类”的胸怀,彻底打破了传统武行的门派壁垒。 就在他教拳的第四年,一个14岁的少年走进了他的武馆。这孩子又瘦又小,性格桀骜不驯,是那一带有名的“街头小霸王”。换做别的师傅,可能早就把他轰出去了。但叶问打量了他半天,说了一句:“此子眼中有火!” 这个少年,就是后来震惊世界的李小龙。 叶问对李小龙是倾囊相授,而李小龙也正是从叶问这里,学到了咏春拳最核心的实战理念和技巧,比如中线理论、连消带打,这些都成了他日后创立“截拳道”的基石。可以说,没有叶问在香港的这次无奈“创业”,就没有日后的功夫巨星李小龙。 事业上,叶问在香港开创了新天地。但生活上,他却承受着巨大的痛苦。1951年,香港和内地之间的口岸正式封锁。这一道铁门,让他与佛山的发妻张永成,永世相隔。他们再也没能见上一面。 1960年,张永成在佛山病逝。消息传来,叶问悲痛欲绝。这个外表坚毅的老人,选择了用最糟糕的方式来麻痹自己——他开始吸食鸦片。那段时间,他整个人都颓了,武馆也疏于打理。一代宗师,差点就毁在了这口烟上。 1962年,长子叶准、次子叶正几经周折来到香港。看到父亲这副模样,两个儿子心痛不已,他们苦苦相劝,日夜陪伴。也许是儿子的到来唤醒了他心底的责任感,叶问最终下定决心戒毒。 那段日子,据说他把自己关在房间里,彻夜捶打木人桩。每一次撞击,都是对过去的悔恨和对未来的宣誓。他的十指常常渗出血迹,但精神却一天天清明起来。他用武者的意志,战胜了心魔,重新站了起来。 戒毒成功后,叶问仿佛获得了新生。他把全部精力都投入到了咏春拳的体系化建设中。他创立了“咏春体育会”,这是世界上第一个咏春拳的官方组织。他还制定了段位认证体系,让咏春的传授更加规范。 1972年冬天,叶问因喉癌在香港去世,享年79岁。在他生命的最后时刻,他让人用摄像机录下了自己打全套木人桩的影像。这是他留给后人最宝贵的财富。他的遗嘱,却异常简单,只有八个字:“武可修身,德以立命”。