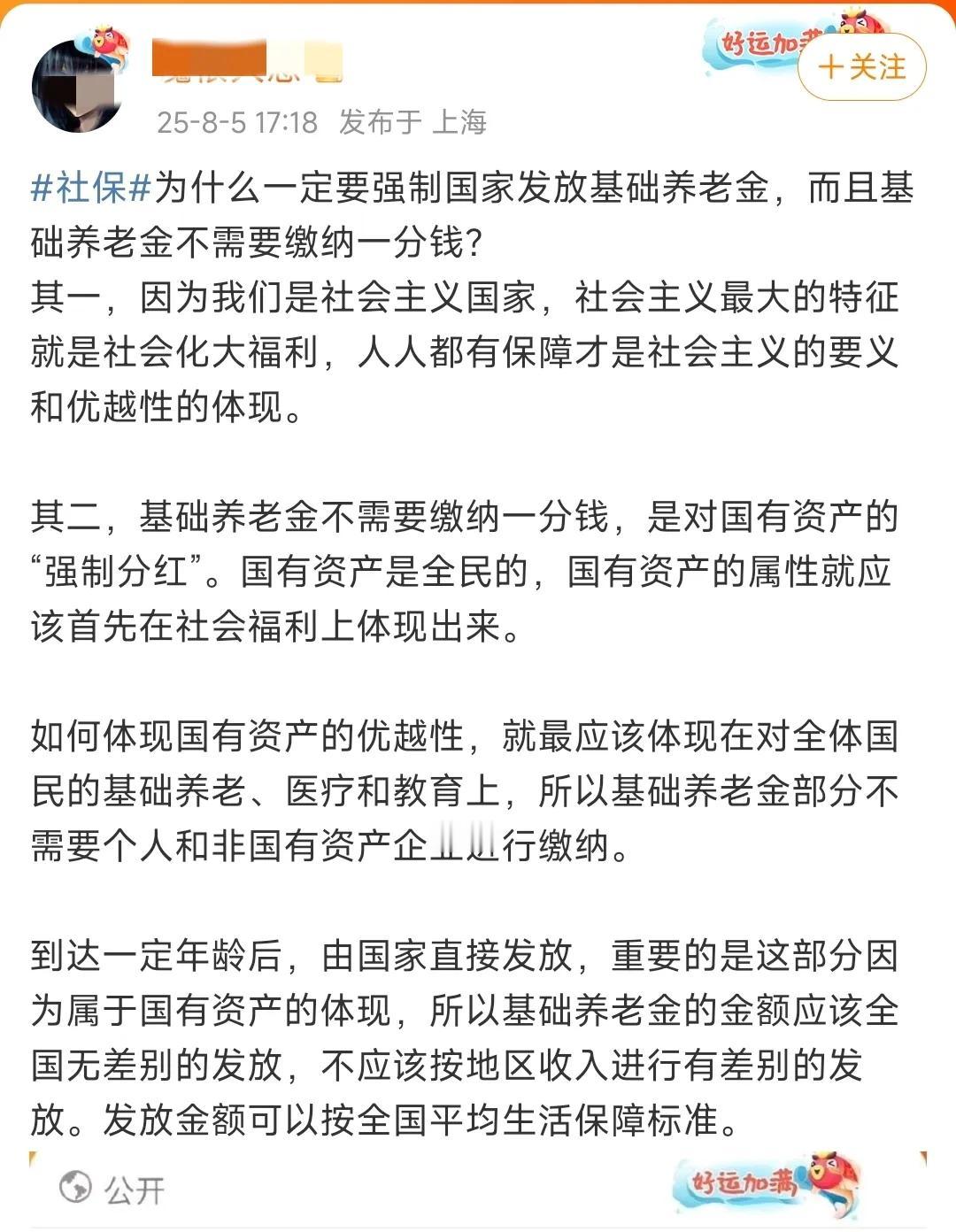

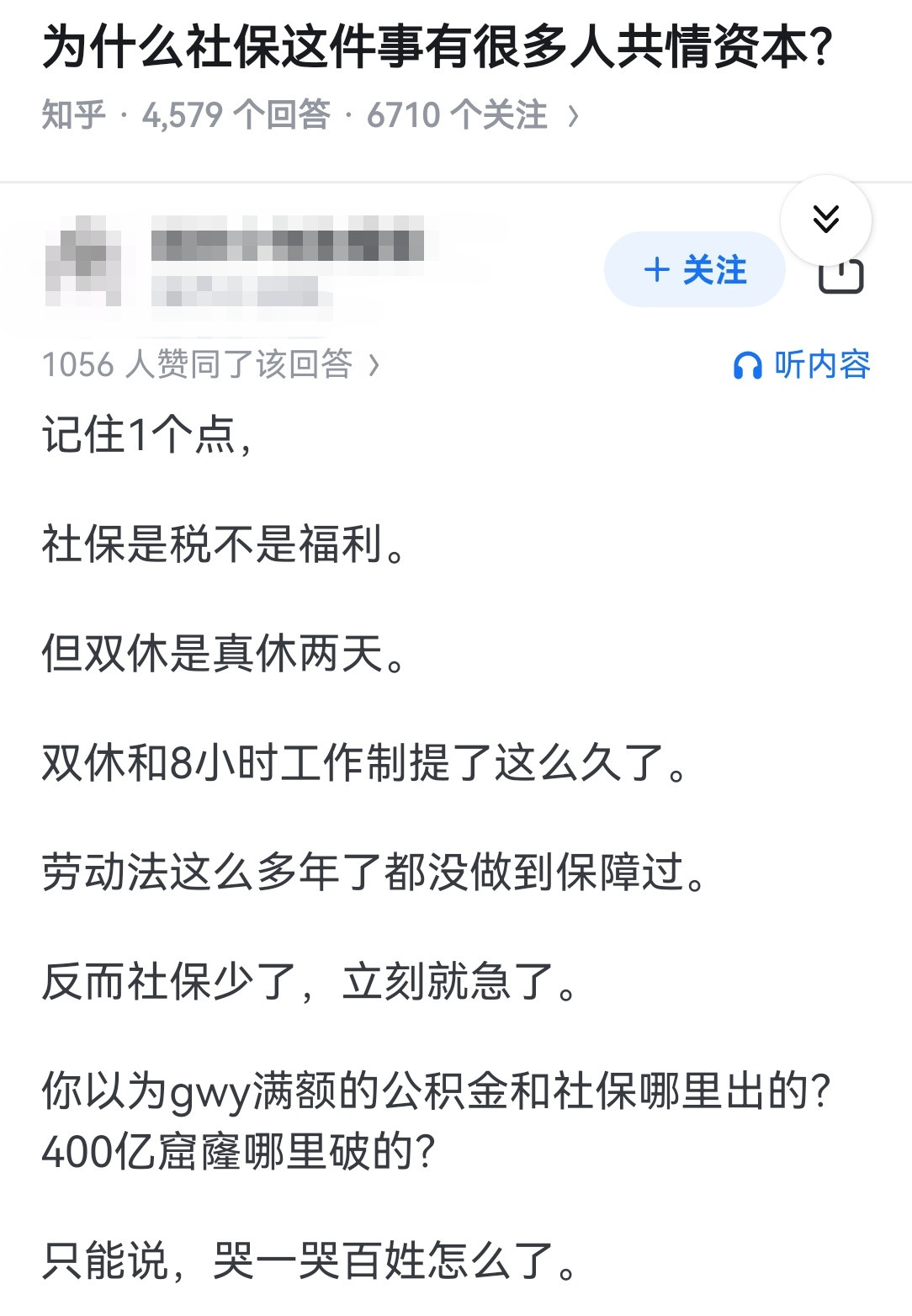

首先,养老金确实存在“差异”,但这种差异并非简单的“三六九等”,而是源于参保类型、缴费水平、缴费年限的不同。比如,城镇职工养老保险因个人和单位长期稳定缴费,待遇水平相对较高;城乡居民养老保险(包括农民)因缴费基数、财政支撑力度等因素,待遇相对较低。这种差异是制度设计中“多缴多得、长缴多得”原则的体现,而非基于身份的歧视,本质上是权利与义务对等的结果。 其次,“农民是否该有养老金”,答案显然是“该有”,但前提是纳入相应的保障制度。我国城乡居民养老保险制度覆盖农民群体,其待遇由个人缴费、集体补助和政府补贴构成,其中政府发放的基础养老金就是对农民基本生活的兜底保障,这本身就是对农民贡献的认可和回应。但这种“该有”是基于制度内的权利,而非脱离制度的“无条件给予”。 ★“该有”是基于制度内的权利,而非脱离制度的“无条件给予”。 再者,“贡献”需要通过制度转化为保障权益。农民对社会的贡献毋庸置疑,但贡献本身需要通过具体的制度设计(如参保缴费、财政补贴、集体收益等)转化为养老待遇,而非抽象地“凭贡献直接发钱”。否则,不仅会模糊不同群体贡献的量化标准,也会让保障制度失去可持续性。 ★ 养老待遇并非抽象地“凭贡献直接发钱” 网上的这类言论,表面上看是为农民诉求,其实是利用农民养老话题的流量操作。将“公平”简单理解为“绝对均等”,或将“身份”“贡献”与“养老金”直接划等号而忽视制度运行的基本逻辑。 说到底,农民养老保障的提升,需要在“权利义务对等”的原则下,通过完善制度(如提高财政补贴、优化缴费档次、加强城乡制度衔接)逐步实现,让农民的付出更充分地体现在保障水平中,这才是既符合现实又可持续的“公平”。