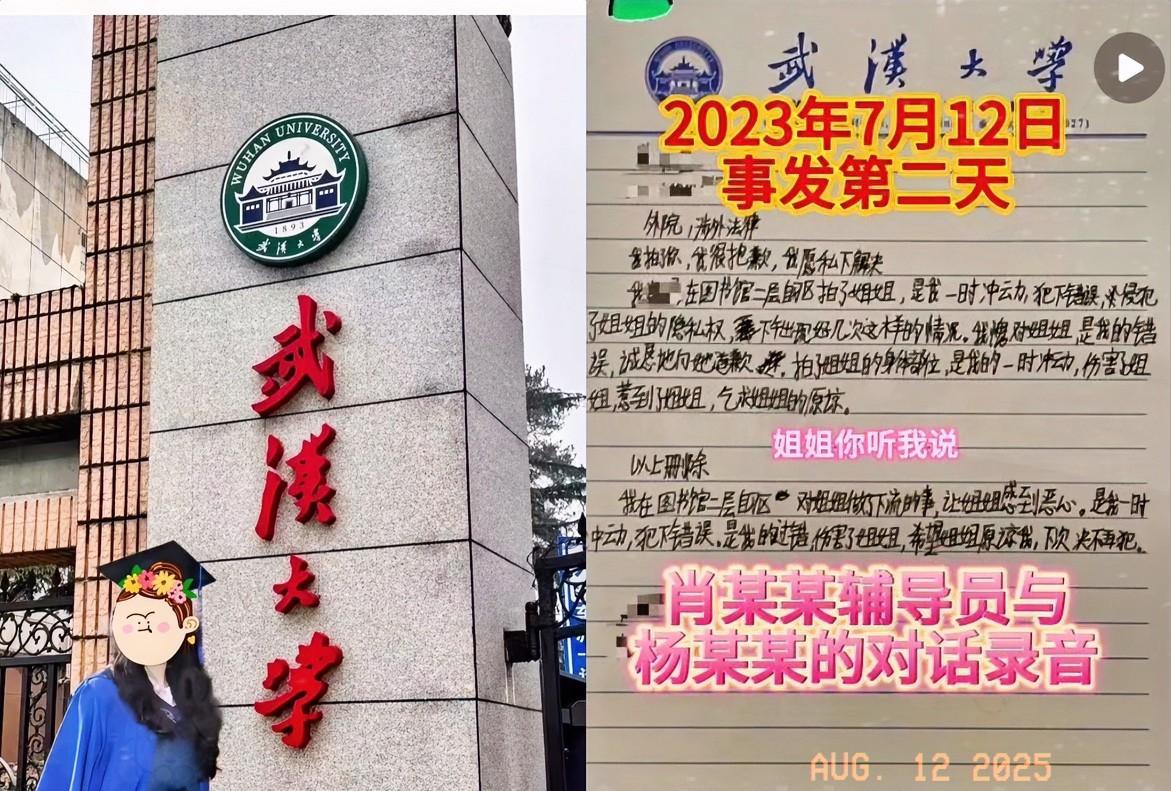

杨某媛和香港浸会大学的关系闹得沸沸扬扬。多家媒体报道,她其实只是个研究助理,根本没被浸会大学录取为博士生。之前 “撤销博士资格” 的消息,是微博营销号乱爆的料,后面媒体跟风误报,才闹出这场乌龙。 为啥这假消息能疯传呢?其实就是有人故意利用舆论操控情绪。靠着公众对学术不端的厌恶,制造 “正义感”,还给武汉大学施压。浸会大学之前说她是 “大学成员”,这话模棱两可,给了人遐想空间,可它就是不正面回应她是不是博士生。 再看两所高校的应对方式。浸会大学死守 “不评论个案” 的原则,用程序化回应躲开风险。不过,它以 “研究助理” 身份招杨某媛,就让人怀疑是不是变相降低了道德审查标准。武汉大学呢,从 7 月 25 日法院判决到 8 月 1 日才启动复核,拖延一周,对论文造假等问题也不主动查,公信力直往下掉。 这事儿的核心问题,其实是学术圈的 “信用漏洞”。杨某媛硕士论文造假很明显,却还能保研,这说明武汉大学导师审核有名无实。要是浸会大学真以 “研究助理” 身份录用争议人物,那高校对非学生身份人员的道德审查也有问题。这些操作,都在损害学术共同体的信誉。 这事件从 “性骚扰罗生门” 变成 “学术身份疑云”,归根到底是系统失序引发的连锁反应。媒体抢流量翻车,高校拿程序挡枪,当事人钻灰色地带求生。真正该警惕的,是规则为啥总被绕过。当学术机构用 “技术性切割” 代替担当,公平就一直在补漏。这背后还有啥隐情呢?值得我们继续深挖。#媒体:杨某媛疑并非浸会大学博士生#

49xxx77

少林武大,浪得虚名。

华03

两个女拳学校臭味相投

用户54xxx04

学校失去立德树人的根基 就已经失去办学的必要 建议取消5大办学资质