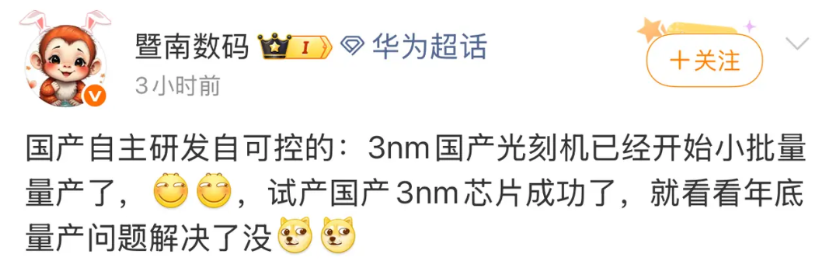

这下好了,美国人开始怀疑人生:“我们天天封锁、天天断供,结果你居然搞出个我们没封到的物种?” 说实话,美国这几年对中国芯片技术下的狠手,真不算少了。从2018年开始,一顿操作猛如虎,不是断供设备,就是限制出口,连顶级光刻机都不给碰。 种种行为不正是摆明了就是想卡住中国半导体的脖子。但没想到,一堵传统硅基芯片的门刚被锁死。 中国这边却另开了一扇窗,而且这窗还通向了一个美国压根没想到的方向。 2025年2月,北京大学彭海琳团队联合邱晨光研究小组,干了件让业内震惊的事,全球首款铋基二维环栅晶体管,正式诞生。 不是用硅,不是靠光刻机,而是用了一种新型二维材料,硒氧化铋,这玩意不含硅,美国封锁名单上根本没提,直接让一票美国科技人员开始怀疑人生。 这款新型晶体管的结构也够狠,采用的是360度环绕式栅极设计,沟道只有1.2纳米厚,比头发丝还细上八万倍,控制精度直接到原子级别。 性能方面,实打实的数据摆在那,速度比台积电的3纳米芯片快40%,功耗还低了10%。开态电流密度超过1mA/μm,漏电率几乎贴着量子极限跑。 这也彻底让全世界傻眼了,让美国头疼的是,这项技术根本不需要他们卡得死死的极紫外光刻机,常规沉积设备就能搞定,实验室级别的环境也能完成制备。 中芯国际的试产线一验证,发现设备成本能砍掉90%,芯片面积比传统硅基方案小10倍。 这意味着什么?意味着一整套美国主导的芯片工业规则,正在被中国用另一套“新物种”悄悄重写。 美国这边算计得挺清楚,你中国半导体基础薄,设备靠进口,原材料依赖外采,我只要封住硅,就能封住你未来。 但他们估计没查地质图,中国的铋矿资源全球第一,储量占70%,产量占74%,铋这种过去没人在意的冷门金属,突然成了新一代芯片的关键材料。 美国人怎么也没想到,堵了半天硅,结果中国绕过来搞了个他们压根没注意的方向。 而且这个方向,不只是科研上赢了面子。从军事到通信,二维芯片的战略价值正在快速显现。 根据美国自己的技术评估报告,这种芯片可以让导弹制导系统体积缩小97%,北斗导航的精度提升到毫米级,还能和量子计算集成封装,为6G技术打基础。 这可不是开玩笑,是直接改变游戏规则的底层技术。国内产业链的反应也够快。华为已经拿到了样品,准备明年旗舰机上见。 北大和人大团队还在8月初宣布,用“蒸笼法”制出了5厘米的硒化铟晶圆,性能是硅基芯片的3到10倍。 新华社的报道里提到,这种晶圆的稳定性和制程一致性已经过初步验证,具备中试放大的潜力。 再看看国外的反应,基本可以用“被动”来形容。英特尔还在烧钱搞硅基GAA结构,厚度卡在0.5纳米迈不过去。 台积电虽然紧急重启1纳米研发计划,可是受限于磷化铟等稀有材料,进度缓慢。 连美国的宾夕法尼亚州立大学,也在2025年6月搞出了一台二维材料计算机,结果频率才25千赫兹,勉强能亮个灯泡,距离实际商用还远得很。 这场技术逆袭,不光是一次科研上的翻盘,更是一场话语权的转移。过去全球芯片标准都是围着摩尔定律转,硅基越做越小,设备越做越贵,最后谁掌握设备谁说了算。 但是这次中国直接从材料和架构层面改了规则,不再跟着美日欧那套走。国际半导体技术路线图已经把二维环栅晶体管列为埃米时代首选方案。 当然,挑战也不少。目前二维材料的大规模量产良率还不高,实验室合格率不到60%,而且在高温高湿的环境下稳定性还有待提升。 但这不妨碍中国已经在技术路线图上走出了一条自成体系的新轨道。工业和信息化部也在推动北斗纳米光刻与二维芯片整合,计划2026年构建完整的二维芯片设计平台。 回头看美国这几年搞的封锁,从华为、中芯,到光刻机、EDA软件,几乎每一步都在试图把中国锁死在硅基时代。 可现实是,中国不仅没被锁住,反而开辟了一个美国压根没设卡的“物种”。这不是简单的技术突破,而是一种全新的范式转变。

用户10xxx58

保护好人和技术!