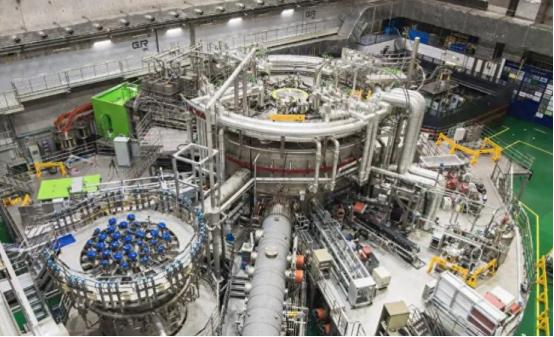

中国向全球宣布:又一张国家名片诞生!该技术全世界只有中国拥有 2025年6月17日,甘肃武威的戈壁滩上,随着仪表盘数据跃入绿色区间,全球首座钍基熔盐实验堆实现满功率运行。 这一消息如同平地惊雷,瞬间在国际能源界炸开了锅。 要知道,这项技术全世界只有中国拥有,它不仅标志着中国在第四代核能领域的重大突破,更让中国在全球能源格局中掌握了一张独一无二的“国家名片”。 说起核能,大家首先想到的可能是传统的铀反应堆。但铀反应堆存在不少问题,比如需要大量水资源冷却,选址受限,核废料处理困难,还有潜在的安全风险。 而钍基熔盐堆就完全不一样了,它就像是核能领域的“新物种”,彻底颠覆了人们对传统核电的认知。 钍基熔盐堆最大的特点就是安全。它不用水冷却,而是用一种高温熔盐作为冷却剂和核燃料的载体。 这种熔盐在常压下就能达到600-700℃的高温,而且不会像水那样在高温高压下有爆炸的危险。更神奇的是,它还有“被动安全”特性。 要是反应堆出了故障,熔盐会自动流到地下的安全罐里,就像保险丝熔断一样,核反应马上就停止了,根本不需要外部动力干预。 这样一来,就彻底杜绝了堆芯熔毁的风险,像福岛那样的核事故在钍基熔盐堆上根本不可能发生。除了安全,钍基熔盐堆在资源利用上也有巨大优势。 中国是一个富钍的国家,已经探明的钍资源有30多万吨,按照目前的使用量,可供核能发电用上几万年。而且钍本身的辐射量比铀低100倍,开采和运输过程中的风险也小得多。 更重要的是,钍基熔盐堆能实现钍铀循环高效利用,把原本不能直接使用的钍转化为可裂变的铀-233,大大提高了资源的利用率。 再说说核废料的问题。传统铀反应堆产生的核废料不仅数量多,而且毒性衰减周期长达数万年,处理起来非常棘手。而钍基熔盐堆产生的核废料比铀基反应堆减少80%以上,毒性衰减周期也缩短到了几百年。 这意味着我们再也不用为核废料的长期储存和处理而头疼了。从研发历程来看,钍基熔盐堆的成功来之不易。 早在上世纪40年代,美国就开始研究熔盐堆技术,橡树岭国家实验室还在1965年建成了液态燃料熔盐实验堆。 但由于种种原因,美国的研究后来中止了。而中国从2011年重启钍基熔盐堆研究,组建了由中国科学院上海应用物理研究所牵头的研发团队,一干就是14年。 在这14年里,科研团队攻克了一个又一个技术难题。比如,熔盐的腐蚀性极强,普通材料根本扛不住。 他们经过无数次试验,终于研制出了国产高温镍基合金GH3535,性能与进口合金相当。还有核纯级石墨的制备,这是熔盐堆的关键材料之一,之前一直被国外垄断。 中国科学家们经过不懈努力,成功研发出了防熔盐浸渗性能优于进口产品的核石墨NG-CT-50。 2023年10月11日,实验堆首次实现临界反应;2024年6月17日,首次达到满功率运行;2024年10月,完成世界上首次熔盐堆加钍实验。 这一系列的里程碑,标志着中国在钍基熔盐堆领域已经走在了世界前列。钍基熔盐堆的成功运行,对中国乃至全球都有着重大意义。从国内来看,它有望助力中国实现能源独立。 中国是一个能源消费大国,长期以来对进口能源的依赖度较高。钍基熔盐堆的推广,将大大减少我们对进口铀的依赖,保障国家的能源安全。 同时,它也为中国的“双碳”战略提供了有力支撑。钍基熔盐堆不仅发电效率高,而且几乎不产生碳排放,是实现碳达峰、碳中和目标的重要途径。 从国际层面来看,中国在钍基熔盐堆领域的领先地位,让我们在全球能源治理中拥有了更多话语权。随着全球对清洁能源的需求日益增长,钍基熔盐堆技术有望成为中国对外合作的重要筹码。 目前,中国已经在规划“东西联动”的布局,将上海作为设计研发和装备制造基地,甘肃作为实验与示范应用基地,打造覆盖“一带一路”区域的清洁高效能源系统。 更令人振奋的是,钍基熔盐堆的应用前景非常广阔。它不仅可以用于陆地发电,还可以为船舶提供动力。 2023年12月,中国船舶集团发布的全球首型24000箱核动力集装箱船,就采用了熔盐堆技术。这种船型安全性高、经济性好,未来有望在全球航运市场掀起一场绿色革命。 当然,钍基熔盐堆的发展也面临着一些挑战。比如,技术的进一步优化、产业链的完善、公众对核能的认知等。 但我们有理由相信,随着技术的不断成熟和应用的逐步推广,钍基熔盐堆必将在全球能源舞台上大放异彩。 一群科研工作者的努力终于结出了硕果,中国也因此拥有了一张闪耀全球的“国家名片”。 这不仅是中国科技实力的象征,更是人类在探索清洁能源道路上迈出的重要一步。未来,我们有理由期待,钍基熔盐堆将为人类带来更加清洁、安全、可持续的能源未来。

![有人被宣传一次恨不得满世界都知道,藏海传都是每天不停的发[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/6595774066157620961.jpg?id=0)