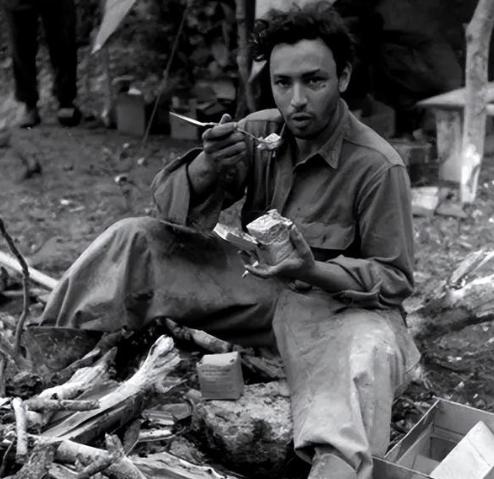

二战美军最痛恨的就是午餐肉,这主要是因为午餐肉最开始是碎肉,后面不停的增加猪油和淀粉,到战争快结束时已经变成了边角肉、内脏、猪油、淀粉和大豆的混合物,虽然量大脂肪蛋白管够,但美军士兵可看不上。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在那个物资匮乏、全球动荡的年代,一罐粉红色的肉块,成了无数人命运的交集点,它看起来平平无奇,甚至有点油腻得让人皱眉,但正是这个长方形的罐头,在历史的齿轮中起到了意想不到的作用。 它的出现并不光彩,也并非什么美味的灵感闪现,上世纪三十年代,美国陷入了严重的经济危机,市场低迷,失业成灾,工厂仓库堆满了没人买的猪肉,霍梅尔公司为了尽快清理库存,把猪肩、火腿边角料加盐和淀粉搅在一起,压进金属罐里,涂上一点化学添加剂让颜色变得诱人,这种罐头最初还有个土得掉渣的名字,直到后来才换成了更通俗易记的四个字母缩写。 它的价格远低于新鲜肉类,对于那个连吃顿肉都要盘算半天的年代来说,这简直是福音,才一上市没多久,就被抢购一空,对于普通人来说,它并不难吃,甚至是难得的口福,别说味道了,能吃上点肉就已经算是好日子。 可真正让这罐头登上历史舞台的,是战争的到来,随着全球局势失控,美国也加入了战局,战争不是只靠枪炮打的,士兵也得吃饭,偏偏战场远离本土,新鲜食材根本送不过去,这时候,这种可以常温存放、开罐即食、热量充足的肉罐头就成了后勤部门的救命稻草。 美军一下子订了上亿罐,源源不断地送往世界各地的战场,从太平洋的小岛到北非的沙漠,再到欧洲的雪地,这个罐头无处不在,看起来像肉,其实里面真正的肉已经越来越少,为了应对庞大的需求,厂家开始削减成本,原料里加入了越来越多的淀粉、猪油、内脏,肉的比例一降再降,吃起来满嘴油腻,咸得发苦,有时还能咬到奇怪的颗粒。 士兵们一开始还能忍,毕竟前线条件艰苦,能吃饱就不错了,但日复一日地吃,煎炒炖煮都试遍了,依旧改变不了那股子腻味和异样的口感,对他们来说,这已经不再是一种食物,而是一种折磨,有些人甚至拿它去擦皮靴,或者干脆送给本地人换些别的东西吃。 然而,在那些食物更加稀缺的地方,这个罐头却成了宝贝,在英国,食品配给制度严格,很多家庭一年到头也吃不到几次肉,有些人把这罐头切片,摆上餐桌过节用,感觉像是吃上了高级菜,在苏联战线上,士兵们靠它度过了最难熬的冬天,乌克兰被占领之后,粮食断供,是这些罐头撑起了不少人的胃。 亚洲的反应也很有意思,战后韩国民不聊生,有人从美军基地翻出扔掉的罐头,加点泡菜和辣酱煮着吃,这种“乱炖”竟然成了国民级的传统料理,一直流传到今天,日本、夏威夷、香港等地也都在战后发展出各自的午餐肉吃法,搭配本地食材,用心烹调,反而成了令人怀念的家常味道。 这就是最让人啼笑皆非的地方:美军士兵恨不得把它扔进海里,其他国家的人却把它当成节日珍品,其实这背后反映的,并不仅仅是口味问题,而是资源分配的巨大差距,在那个年代,能稳定供应大量食物的国家屈指可数,美国就是其中之一,别的国家还在为温饱发愁,美国士兵却已经开始挑食了。 这罐头本身的味道并没有改变世界,但它所代表的工业能力,却在战争中起到了关键作用,能把上亿罐食品标准化生产、迅速运往全球前线,这种后勤力量胜过许多武器,战争胜利的背后,不仅有钢铁与火药,也有机器轰鸣中挤出的粉红肉砖。 战后,这种罐头并没有消失,虽然在美国本土逐渐变成低端食品的代名词,但在全球其他地方,它却拥有了自己的文化地位,夏威夷人将它做成饭团,日本人把它夹进便当盒,韩国人继续用它煮红通通的火锅,就连金融危机时期,它的销量也逆势增长,食物价格一涨,这种便宜又顶饿的选择立刻重新受到欢迎。 信息来源:《午餐肉借二战成就传奇:盟军士兵居然用其来擦枪》