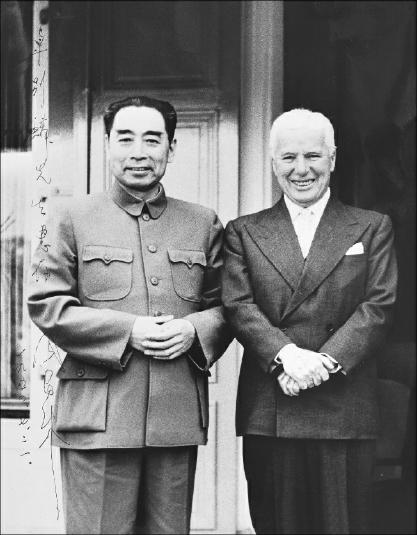

1954年,周总理宴请卓别林,两人相谈甚欢,在即将结束的时候,卓别林指着桌上的茅台问道:“这个酒非常的美味,能送我一瓶吗?”周总理的回复让周围人哈哈大笑。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1954年春天,日内瓦会议正在举行,那时的新中国,第一次以联合国五大国之一的身份,登上国际外交的舞台。 会议之外,周恩来总理在日内瓦花山别墅设宴,邀请了一位特别的客人——查理·卓别林,宴会的消息没有公开宣传,但宾主之间的这场会面,成了中外文化交汇的一个小小高光时刻。 那时的卓别林,刚刚经历了一段灰暗的时期,他因为电影中表达的社会批判,被美国当局指责“亲共”,甚至吊销签证,被迫离开生活多年的地方,只能暂居瑞士。 在欧洲的这段时间里,他依旧关注国际形势,也对中国的发展保持着浓厚的兴趣,他曾在接受中国记者采访时,说过对中国文化的喜爱,也表达过对中国人民在维护世界和平中所作努力的敬佩。 这些话传到国内后,周恩来立刻指示外交人员送上一份富有诚意的礼物,里面包括徐悲鸿的画、齐白石的虾,还有几部精选的中国电影。 卓别林收到礼物后很是惊喜,亲笔回信致谢,他一向重视艺术与思想的表达,能够被遥远的东方理解与欣赏,让他倍感温暖,此时此刻,他还未曾与周恩来谋面,但两人的情谊,已悄然在这些礼物与影像中生长。 当周恩来得知卓别林夫妇也在日内瓦时,立刻安排宴请,他一贯待客讲究,尤其重视文化交流,这次晚宴,他专门从国内请来厨师,只为让宾客吃上一顿正宗的中国饭菜。 宴席设在花山别墅,这是一栋带着欧式风情的宅邸,当天却因为一道道中式菜肴的香气,多了些熟悉又亲切的味道。 卓别林身穿深色西装,精神抖擞地步入别墅,尽管两人是第一次见面,但气氛意外轻松,周恩来很早就看过卓别林的电影,对他的作品印象深刻,他不只记得影片中的情节,还能谈及作品背后的深意。 在《城市之光》里,那些看似滑稽的动作背后,藏着对底层人民的体恤,对社会冷漠的控诉,这些内容,在当时的中国知识分子中引起共鸣,周恩来就是其中一位坚定的欣赏者。 席间的气氛渐渐热络,那天的菜肴十分丰盛,有多种地方风味,主打菜则是一道香酥鸭,香气扑鼻,色泽金黄,外皮焦脆,肉质柔嫩,菜端上来时,卓别林眼中闪过一丝复杂的神情。 他因为表演“鸭子步”而被世人熟知,很多年里都刻意不吃鸭子,像是一种对舞台形象的坚持。 这回面对中国香酥鸭,他迟疑片刻,终究还是拿起筷子,尝了一块,鸭肉的酥香和细腻让他忍不住多吃几口,席间笑声不断,气氛愈加融洽。 这顿饭不只是一场宴请,更像是一场文化交流,两人聊到了和平,聊到了电影,聊到了普通人的生活状态。 一个是用电影镜头关照社会黑暗的艺术家,一个是刚刚带领新中国走上国际舞台的政治家,他们之间没有太多客套,只有真诚和尊重。 饭到中段,侍者为宾客倒上茅台,这酒是贵州酿造的,香味浓烈,入喉回甘,卓别林尝了一口,立刻竖起大拇指,他虽年事已高,但酒量不小,接连喝了几杯,面露欢喜。 他转头望向周恩来,用带着几分期待的语气说这酒非常美味,能不能带一瓶回去作纪念,此话一出,席间安静了一瞬。 周恩来听后笑得很开心,他并没有立刻答应,而是稍作停顿,用极平静的语气说,这可不行,送一瓶不合中国人的规矩,中国讲究好事成双,要送就送你两瓶。 这一句话立刻引来满堂大笑,在场的宾客都感受到那股不动声色的幽默,而卓别林则是笑得最开怀。 他从没想过,一个国家领导人会用这样轻巧又亲切的方式回应一个玩笑请求,这种带着温度的幽默,让他记住了这一刻。 这两瓶茅台不只是纪念品,更像是一种默契的象征,它们代表了一种理解、一种尊重,也是一种不动声色的情谊延续,从此以后,卓别林与周恩来虽无再会,但他们的书信往来仍在继续。 一次晚宴,两位人物,在特殊的历史背景下,没有豪言壮语,也没有刻意安排,却自然地留下一段佳话。 多年以后,人们回忆这场会面时,不一定记得菜肴的味道,不一定记得谈话的细节,却总记得那句朴实又风趣的话:送一瓶不行,要送就送两瓶。 这不仅是一次外交场合的即兴反应,更是一种文化背后的温厚性格,在幽默中传达出的,是属于中国人的待客之道。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——周恩来和卓别林的一段情谊