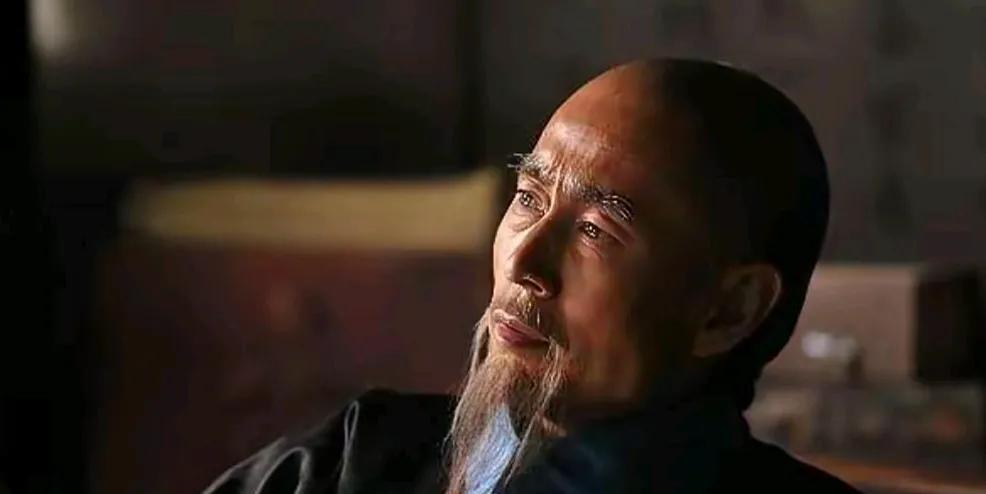

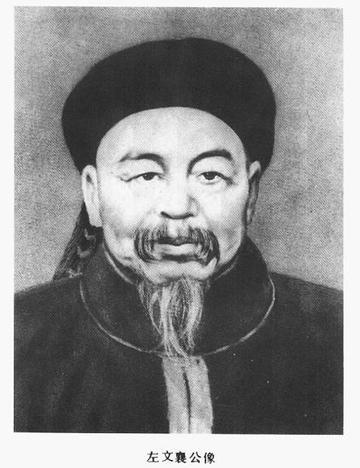

1996年,左宗棠曾孙左景鉴想回到上海,老人家救死扶伤无数,晚年腿脚不便,侄子便瞒着他向上海市委提出请求,希望能分套房子住,却遭到了上海副市长——自己的女儿果断拒绝。 今天我们来聊个“大义灭亲”的陈年旧事,这里的“亲”是大亲,这“义”也是真义。 主角是谁呢?晚清四大名臣之一,那个抬着棺材也要收复新疆的民族英雄——左宗棠,他的后人。 在1996年,左宗棠的曾孙,叫左景鉴,一位在医学界救死扶伤了一辈子的老专家。老人家年事已高,腿脚也不方便了,就动了心思,想从生活了大半辈子的重庆,回到自己年轻时待过的上海。 他侄子是个热心肠,心疼叔叔,觉得老人家一辈子为国家做贡献,晚年回来,没个住处怎么行?于是,他就瞒着左景鉴老先生,给当时的上海市委写了封信,希望能看在左宗棠和左景鉴老先生的面子上,给分套房子。 这信递上去,分管这块儿的领导一看,这事儿还真得重视。可谁也没想到,最终这事儿是被一个关键人物给亲手“掐灭”的。这个人,就是当时上海市的副市长,更要命的身份是——左景鉴老先生的亲闺女,左焕琛。 左副市长直接回了俩字:不行。 消息传出来,不少人估计都得嘀咕:这闺女咋当的?也太不近人情了吧?亲爹想回上海住,你一个副市长,安排个住处还不是一句话的事儿?何况老人家也不是白要,那是为国家奉献了一辈子的功臣之后啊。 这事儿,乍一听确实有点“六亲不认”的味道。但你要是了解他们家的家风,不但不觉得她无情,反而会对她,对他们一家子,肃然起敬。 这股“不近人情”的劲儿,是祖传的。 这得从左焕琛的爹左景鉴说起,1957年,国家一声号召,要支援大三线建设。左景鉴当时在上海医学院,二话不说,带着400多号人,拖家带口就去了重庆。 当时他们家在上海住的什么房子?复兴中路上的一套花园公寓,上下两层,180多平米。可左景鉴说走就走,临走前,还干了一件让女儿左焕琛“惊呆了”的事。 他对左焕琛说:“我要带你妈和弟弟去重庆了,这房子,我决定还给国家。” 那时候左焕琛刚考上大学,留在上海。她央求她爹:“爸,你们都走了,我住哪儿啊?要不给我留个十平米的小房间也行啊?” 左景鉴他板着脸告诉女儿:“房子是国家分配的,不可能为你搞特殊。你就老老实实住学校的集体宿舍去。” 在他们眼里,公家的东西就是公家的,一分一毫都不能沾。所以,左焕琛不是在拒绝自己的父亲,她是在恪守父亲亲手教给她的原则。 这原则,源头在哪?在他们那个大名鼎鼎的先祖,左宗棠身上。 说起左宗棠,第一印象就是“猛人”。63岁高龄,面对“海防”和“塞防”的国策之争,他力排众议,放出狠话:“但凡是我大清疆域,都同等重要!”最终抬棺西征,硬生生从阿古柏和沙俄嘴里,把166万平方公里的新疆给夺了回来。 但这位“猛人”对家里人,那也是“狠”出了名的。他留给后代的祖训,浓缩起来就八个字:“身无半亩,心忧天下。”自己当那么大官,死后遗产却少得可怜。他对子女的要求就一个:别指望我,都得靠自己奋斗。 左家的后人,几乎没一个走仕途“躺平”的,反而在各行各业,全是顶尖人才。 左景鉴、左焕琛父女,都是医学界的大拿。左宗棠三子左孝勋的孙子左景伊,是我国腐蚀与防护领域的泰斗级专家,拿过国家科技进步一等奖。另一个孙子左景清,是《中国日报》的总编辑。 左宗棠留给后人最宝贵的遗产,根本不是金银财宝或者人脉关系,而是一种精神,一种刻在骨子里的家国情怀和自力更生的骨气。 不久前,福州办了个第十七届海峡论坛。一个很重要的活动上,来了一位白发苍苍但精神矍铄的老太太。她就是86岁高龄的左焕琛。 和她坐在一起的,是林则徐的后人林祝光,还有沈葆桢的后人沈园。 林则徐、左宗棠、沈葆桢,这三家,当年可是撑起中国海防和塞防的“铁三角”。当年林则徐在湘江边上夜会还是个“愤青”的左宗棠,把经略西北的重任和希望,托付给了他。后来,左宗棠和沈葆桢又联手创办了福州船政,开启了中国的近代化之路。 一百多年过去了,他们的后人,没有凭借祖宗的功劳簿去享受什么,反而是聚在一起,追忆先贤,共话家国。左焕琛在会上说了一句话:“不仅我们这一代要讲,后面的代代也要讲,要让他们看看我们的祖先,都是怎样为国家做出贡献的。” 这就是传承。 左焕琛后来也提到,她儿子搞科研,成果很突出,但就因为教学课时不够,没评上教授。她这个当妈的,有没有去“走后门”?没有。她鼓励儿子:“靠自己打擂台。” 在他们看来,祖宗留下的精神财富,远比物质财富更值得珍藏和传承。 左焕琛用自己的行动,给出了最响亮的回答。她守住的,不仅是原则,更是一个家族的魂。

用户17xxx83

近观代我最敬仰的就是左公宗棠了!

媛媛

[点赞][点赞][点赞]

大漠

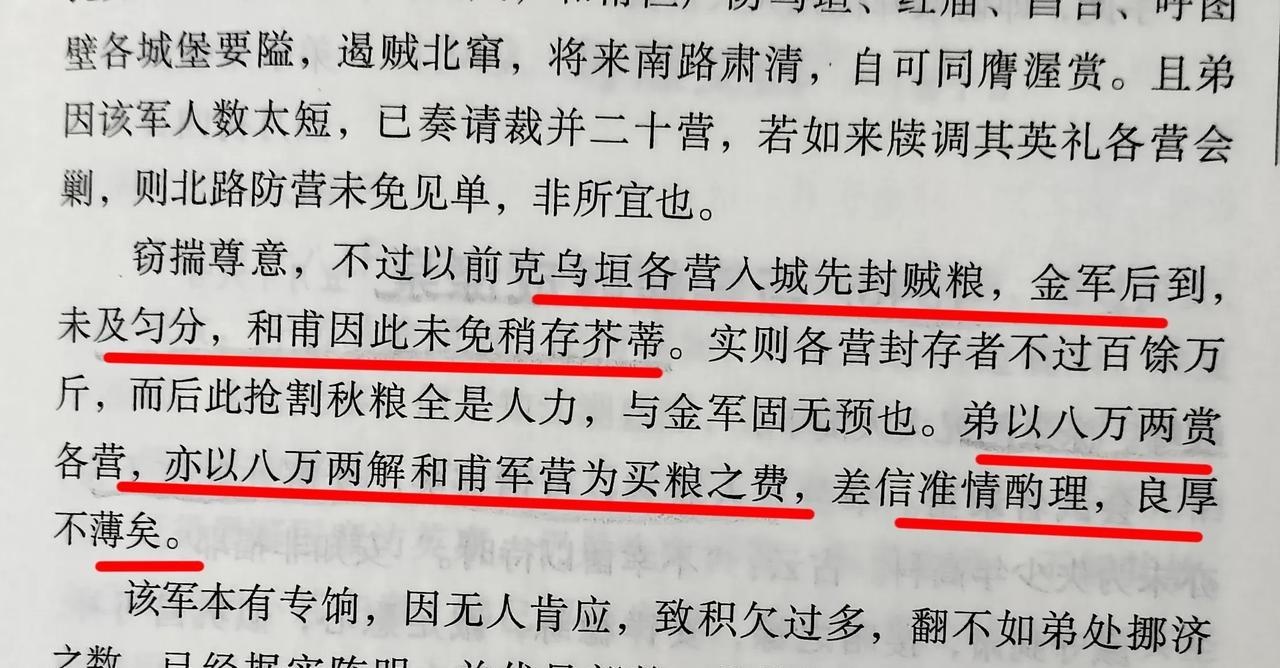

左家后代也是这么铁骨铮铮啊。比李某某和曾某某强多了(曾某某纵弟抢掠,他保持清名 破城就大车往老家拉在城中抢来的财物)

用户10xxx41

不要虚报,左公没有拿回那么大一片土地

游┻┳═一 回复 08-20 12:56

收复回来的地,后人没能全部守住,怪他咯?

阿洛

哈,昨天刷到洪晃在母亲去世后不肯腾退外交部的住房

用户65xxx07

比那曾强多了