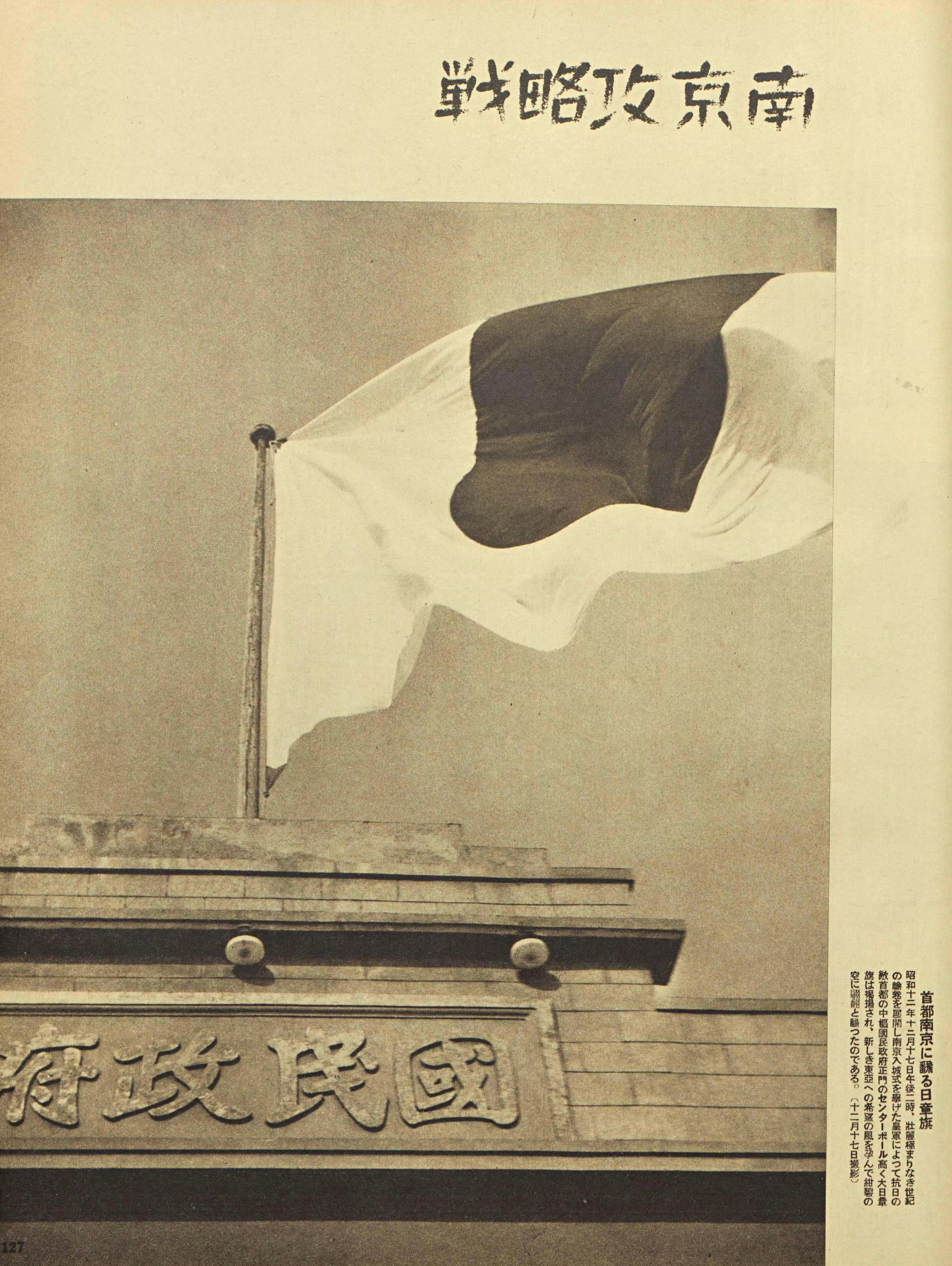

抗战时期,女游击队员正在家焚烧情报。突然,日军破门而入,上来就撕扯女游击队员的衣服。不料,日军军官竟然上前制止,大喊一声:“都给我闪开,她不能碰……” 南京沦陷几月后,沿江的烟尘尚未散尽。某处偏僻山村,竹屋灰墙间,女游击队员李梅(化名)掐灭最后一束火苗,火盆中已经燃起那一捆包裹着地图、密码书的草纸。夜色浓重,她双眼逼视微弱火焰,手指在捆扎绳上微颤。 这是她第三次燃烧这种情报纸。每一次都意味着冒死传递失败,换来组织重整。情报中藏着敌军调度路线、桥梁破坏计划,以及下一轮游击队行动时间表。如果不彻底销毁,一旦家被破,消息泄露的后果便是一营人马被俘或牺牲。 她披上灰色棉衣,腿里藏着早已切割好的麻绳末端,待敌人上门,她无需逃跑,留在这里就是引火线。背包里只有几张折叠地图、写有密码的纸帛、一个水瓢和两个馒头。 夜深,人影稀少。一阵敲门声骤起,木门被人一脚踹开,脚步电光石火地踏入屋内。两名日军士兵破门而入,嘴里高呼“日本兵”,火把刺眼。一名士兵高举刺刀,寒光映在女游击队员脸上,空气凝结在这一瞬间。 她仍站在火盆旁。士兵冲上前,一把扯开她身上衣襟,欲查看兜内物品。火刃不远,火种尚存。她反手揭起裳衣,眼睛里只有一片肃杀。 就在此时,一名军官冲进来——胸前军衔闪着光。他看了几眼女游击队员,眉头一皱,大声喝令:“都给我闪开,她不能碰——带走情报!”他强压士兵的动作,挥手示意同僚撬开架壶门板,指令我们带走地图与密码纸。 气氛瞬时冻结。士兵迟疑、错愕,军官的命令不容质疑。日文夹杂着基本汉语:“地图不要毁,交给府上特别办……”军官语气冰冷,仿佛祭礼中的法令。 女游击队员胸腔澎湃,但一动不敢动。军官一边盯住士兵,一边走向火盆,命令那两人拖离地图其余侧。火光映红他的脸,命令与严肃中,竟透出几分冷峻的审慎。那仓促间,他竟愿意保护一个抗日志士不被侵犯。这一反常举措,像一道阴影,在夜的深处延伸。 士兵自觉回缩,军官上前拔下那个包着地图的布袋,递给一名翻译员。然后示意亲兵带队离开。门在身后砰地关上。木屋又归于黑暗,风从屋檐下吹进一缕干桂香。 女游击队员浑身颤抖,握紧手中尚温地图残灰。火盆还在微燃,她抬起手,颤抖下意识中心疼那一小堆灰灰纸屑,好像仍燃着未散的信念。 屋外镰刀声忽远又忽近,似一场提醒:无形的敌意依旧盘桓,乾坤之间仍需狡智与冷静。 接下来几日,队里并未因那次被扣押而断绝消息。游击队组织联系了地下党支部,派人来核实情况。陈长老将她拉进小屋阳光下,递来热茶:“你没出事,就好,好过出狱那种苦。” 她轻声摇头,揉眼。那些被日军带走的地图与密码纸,竟完好未损。再问干部,才知军官对她交待:“此人身怀秘密文件,不应动手”。日方内部用词颇为严谨,说她是“女子可特遣”,任何体面侵犯都将构成纪律违例。 这话混杂在夜谈中,却成她心门里一根刺。 村庄重归安定,山野早稻拆谷完毕。她开始配合情报人员接力传输。每每夜色为掩,她隐藏赤脚蹲伏田埂,抖落掉落的水珠,抬头望向正在升起月轮,心中权衡:若敌人再来,是逃?是躲?是坚持不肯毁掉信件? 几次夜行,她脚掌磨破,到医务站缝补伤口时,她忽忆起被军官强制制止那刻。不是因为信念才停止看的那刻,而是因为某种秩序——那名军官也许遵守军队基本规定,即使对敌,亦有界限。他保护的不只是她,而是某种战争底线。 她揣摩过好多夜。敌后的日军行动,常有纪律派的军官、纪律疲惫的士兵。这种突发保护,可能源自可怕的高层命令,亦可能是军法的隐秘条文。但对她而言,是第一次在死亡冲击之间,看到“规则”未被完全抛弃的影子。 队里的同志告诫她,要更加谨慎。下次销毁必须及时,且不留活口。而她却固执地想着:那夜如果他留下情报,或许那一爆炸、那一次刺杀,都不会发生。 她没有对外传言那位军官的名字,地下党也不允许记录。情报上只能留“某军官制止冒犯”,成为资料中的一行备注。她的真实名字依旧被保护,只留下一段“她曾被侵,不受迫害”的记录。