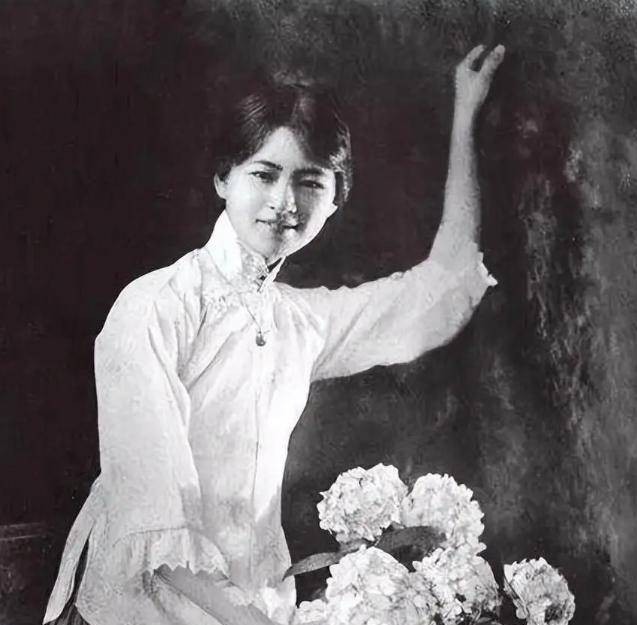

20世纪初,张幼仪与徐志摩的离婚成为了文坛的轰动事件。当时的公众普遍认为,张幼仪不过是被才情出众的诗人徐志摩抛弃的无辜女子。但实际上,张幼仪是最为了解徐志摩的人之一。她是徐志摩的原配妻子,深知徐志摩的性格与过往,即便两人分道扬镳,张幼仪依然默默关注着徐志摩的一生。甚至在徐志摩去世后,张幼仪亲自操办了他的丧事,承担了更多的责任。

在处理徐志摩后事期间,张幼仪目睹了许多人听闻徐志摩去世后的不同反应。最令她吃惊的是,徐志摩的父亲徐申如得知儿子去世的消息时,仅冷冷地说出了七个字。这种冷漠的反应令张幼仪十分震惊,因为徐申如曾是徐志摩的坚定支持者。然而,徐申如如此态度的背后,隐藏着对徐志摩的深深失望。

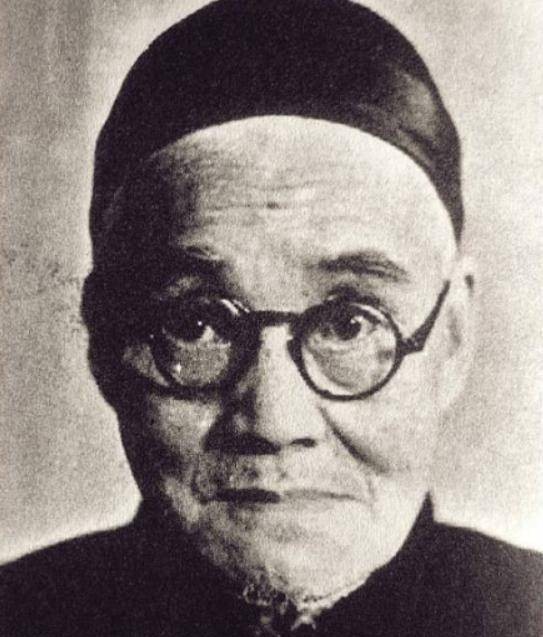

徐志摩的父亲徐申如,曾是一个非常有理想的父亲。他一度希望儿子能成材,继承并发扬家族的商业事业。徐家世代以经商为主,家业繁荣。徐申如的父亲徐裕丰经营酱园,在当地早已声名显赫,世代传承着商业基业。到了徐申如这一代,他不仅家业蒸蒸日上,还积极投资其他行业,成为了当地有名的首富。同时,徐申如为人正直,关心公益事业。在1934年海宁大旱时,他积极募捐赈灾,受到了百姓的称赞与敬仰。

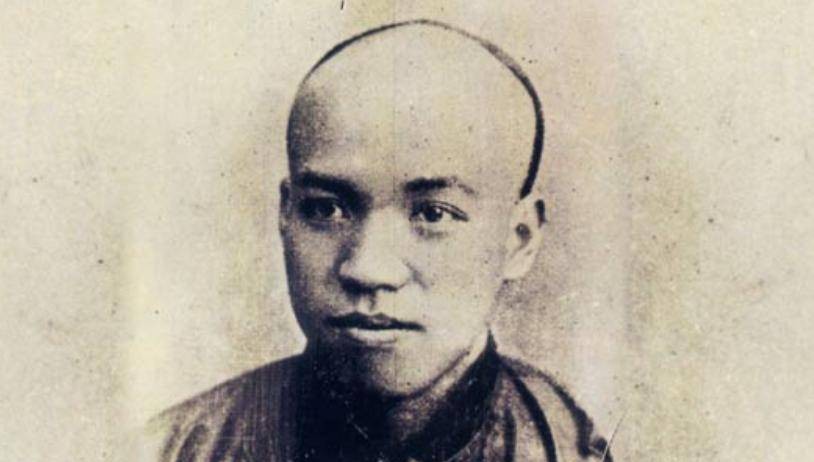

在徐申如眼中,徐志摩便是他寄托所有希望的唯一儿子。家里一直没有其他子嗣,徐申如对徐志摩有着极高的期望,希望他能够继承家业、光耀门楣。为了让徐志摩走上仕途,徐申如找来最优秀的教师,送他进了最好的学校。徐志摩在3岁时,便开始在家里接受私塾教育,并且在才俊的老师指导下,展现出过人的才华,尤其在诗词方面尤为敏感。

随着时代变迁,私塾逐渐被新式学校取代。1907年,徐志摩进入了当地的一所新式学校,从此他的文学世界得到了更广阔的发展空间。徐志摩不仅在学校中成绩出色,而且才思敏捷,几乎每次考试都名列前茅。父亲徐申如自然为儿子的成就感到骄傲,并且为他的未来充满了期待。

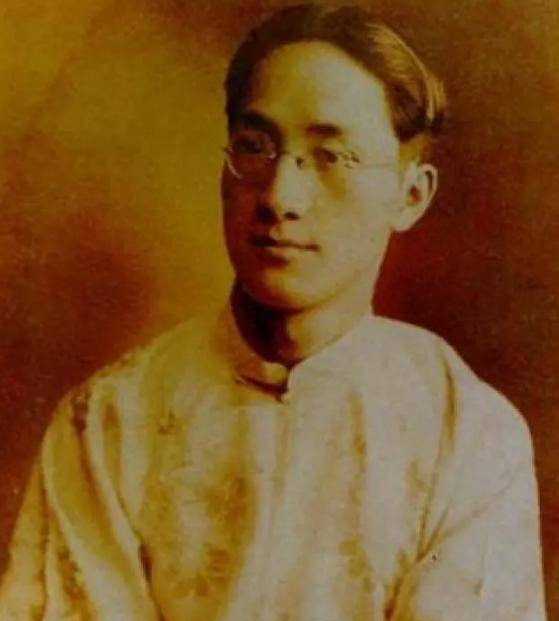

然而,正是这段父子关系中的期待,最终却成为了破裂的导火索。徐志摩在学校期间,由于过度用眼,逐渐发展成了高度近视,因此他佩戴了眼镜。与此同时,徐申如并没有停下为儿子安排婚事的步伐。作为传统的家长,他为徐志摩安排了与张幼仪的婚姻。张幼仪的家世显赫,她的几个哥哥在政界、学界和金融界都有着显赫地位。为了张幼仪的家世和背景,徐申如并未考虑儿子的意愿,强行促成了这段婚姻。

即便徐志摩对于这桩婚姻心存不满,但由于父命难违,他依然接受了这段婚姻,从此也埋下了悲剧的种子。进入1918年,徐申如为儿子安排了拜梁启超为师的机会。梁启超对徐志摩的聪慧才华极为欣赏,但谁也没有料到,徐志摩逐渐变得叛逆,开始与父亲和老师的意见产生冲突。

徐志摩留学的决定,彻底让徐申如陷入了震惊和愤怒之中。梁启超建议他送儿子到国外深造,徐申如听从了建议,并安排了徐志摩的出国事宜。1918年,徐志摩远赴美国留学,本意是为了拓宽眼界、继承家业。然而,徐志摩却选择了历史系而非金融系,这让徐申如大为不满。更令徐申如气愤的是,徐志摩放弃了哥伦比亚大学的博士学位,转而选择了英国攻读哲学。徐申如无法理解儿子的选择,甚至在一段时间内故意与儿子断了联系。

然而,徐志摩的孤独让他忍不住主动写信给父亲,表露出自己在异国他乡的孤单与思乡之情。信中一句“儿国外留学,直营孤单”打动了徐申如,使他软化了态度。最终,徐申如决定将张幼仪送到英国陪伴徐志摩,但这一步的决定,却给父子关系带来了更大的冲击。

张幼仪来到英国后,继续照顾徐志摩的日常生活,但徐志摩已经对这段婚姻感到深深的厌倦。新式教育让他逐渐迷恋上了自由恋爱,他希望能拥有一位接受过新式教育的妻子,而不是传统的张幼仪。由于两人的性格差异和世界观的不同,徐志摩与张幼仪的婚姻日渐疏远。

1921年,徐志摩终于提出离婚,张幼仪在怀孕的情况下,忍痛签下了离婚协议。尽管心如刀绞,她还是没有与徐志摩发生冲突,而是将这一消息告知了徐家长辈。徐申如得知此事后,愤怒异常,直言宁可失去徐志摩也不愿放弃张幼仪,认为徐志摩此举极为不尊重家庭与父母。

张幼仪最终在1922年签字离婚,而徐申如虽然气愤,却也无力挽回。离婚后的徐志摩与陆小曼的婚姻,彻底让父子关系破裂。徐志摩和陆小曼的婚事引起了徐申如的极度愤怒与羞愧,因为陆小曼的前夫王庚是梁启超的弟子,这让徐申如感到极为尴尬。最终,徐志摩与陆小曼结婚时,徐家长辈以及梁启超都未表示祝福。

徐志摩与父亲的关系再也无法修复,他意识到与父亲的鸿沟无法跨越。尽管伤心,但他依然坚持与陆小曼在一起。然而,1931年,徐志摩在飞机失事中去世,成为了悲剧的最终结局。在徐志摩去世后,陆小曼一直不敢认领遗体,最终由张幼仪亲自安排,将遗体带回。

当张幼仪将徐志摩的死讯告知徐申如时,他的反应令张幼仪深感意外。徐申如听到消息后,沉默了许久,最终只是轻描淡写地说了句:“好吧,那就算了吧。”这短短的七个字,仿佛包含了父亲对儿子的失望和无奈,也道出了父子之间复杂的感情。父母对儿子的期待,往往是一生的痛楚,白发人送黑发人的伤痛,只有父母才能真正体会。