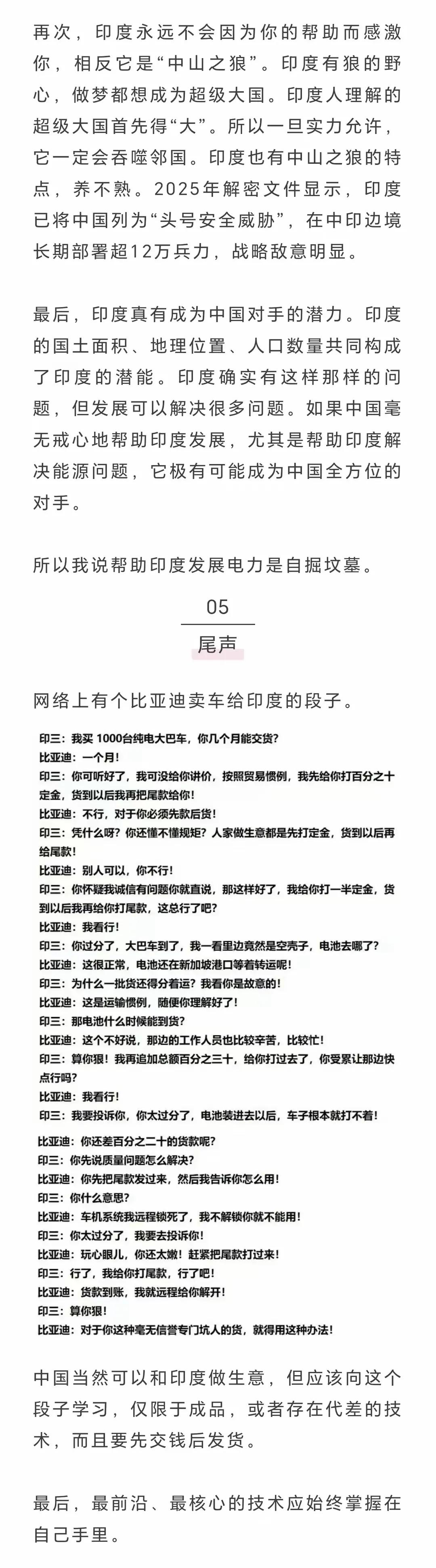

现在不止是美国,整个欧美都在反印度。在欧美街头,“别让印度人抢走工作” 的标语越来越常见,不少科技公司门口甚至出现了小规模抗议。 前几年,波音公司任命了一位印度裔高管,他上任后,公司内部的印度裔员工数量在短时间内从一千人左右急剧增长到了接近两万。 随之而来的是,很多核心技术岗位和管理职位都被新来的印度同乡占据,开会时甚至开始使用印地语,这让其他族裔的员工感觉自己成了外人。 结果就是,在那段时间里,波音的飞机接二连三地出事,后来的调查发现,很多关键的技术审核岗位上的人根本不懂行,最终公司只能换掉高管并裁掉大批员工,才算稳住了局面。 波音的情况并非个例,在硅谷的许多科技公司里,类似的事情也在上演。 印度裔员工凭借其庞大的数量和内部的紧密团结,逐渐改变了那里的职场规则。 他们形成了一个互助网络,不管是招聘新人、分配好项目,还是提拔升职,都会优先照顾自己人。 这就导致其他族裔的工程师,哪怕技术再好,也很难接触到核心资源,职业上升的通道几乎被堵死,本地员工的就业机会也受到了直接影响。 比职场抱团更让欧美社会感到无法理解的,是印度种姓制度的影子居然也飘到了海外。 加州就曾有家科技公司被曝光,里面的印度裔高管把年薪百万的好岗位,全都留给了来自婆罗门等高种姓的同乡。 而那些来自低种姓的印度程序员,就算技术过硬,也只能干着最基础的活,拿着很低的薪水,这种做法让所有人都觉得既荒唐又难以接受。 职场上的矛盾,还和生活中的文化摩擦交织在一起,加剧了民间的反感情绪。 比如在巴黎、罗马的旅游景点,当地人时常抱怨有印度游客不讲卫生;在纽约的地铁里,也经常能看到印度人群体大声喧哗、乱扔垃圾,这些行为都让当地民众感到不满。 在过去十几年,美国为了找一个能平衡中国的力量,把目光投向了印度,认为它人口多、市场大,是理想的“替代者”。 因此,欧美国家曾经主动扶持印度,不仅大量引进印度人才,还想把制造业也搬过去,可以说是把印度当成了一枚重要的棋子来培养。 但问题是,这枚棋子并没有按照西方的剧本走,印度政府始终坚持“印度优先”,在很多国际大事上都有自己的小算盘。 比如美国带头制裁俄罗斯,印度反而趁机大买俄罗斯的便宜石油和武器,让制裁的效果打了不少折扣。 更让西方国家感到头疼的是,西方精英层慢慢发现,这个他们曾经寄予厚望的“盟友”,不仅不听话,还到处惹麻烦。 当职场矛盾、社会冲突和政治失算交织在一起,欧美对印度的态度就发生了根本性的转变。 曾经被捧上天的印度裔精英,如今开始面临各种限制,谷歌、微软等科技巨头,在近半年里陆续换掉了几位印度裔CEO。 这种从官方到民间、从企业到社会的全面审视和提防,标志着那股曾经的“印度热”,正在迅速降温。