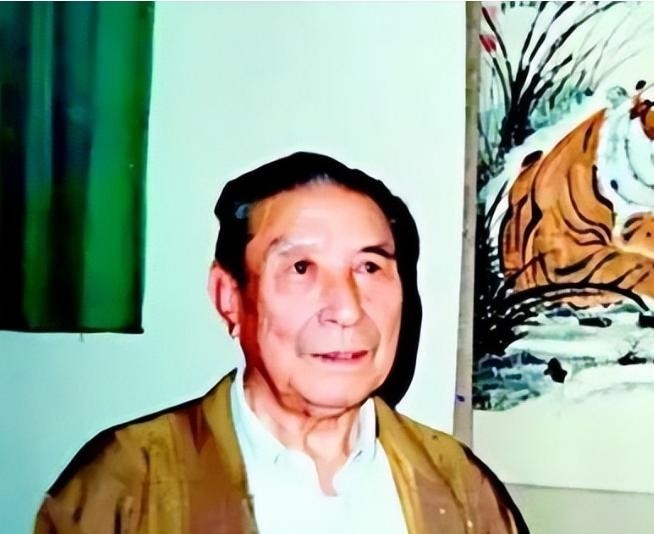

1942年,黄士伟在路上埋60枚地雷阻击日军,准备预测日军会停下的地方,这时候他忽然有了一个奇怪的想法,要不就把地雷埋在路边。[凝视] 1942年5月28日清晨,浙江兰溪城外一声巨响改写了战争历史,日军第15师团中将师团长酒井直次在这次爆炸中丧生,成为抗战期间被击毙的最高级别日军将领之一。 这起事件源于美军4月18日轰炸东京后,16架B—25轰炸机迫降中国东南沿海。日军为报复中国军民的救助行为,调集13万兵力发动浙赣作战。 酒井直次率领的第15师团18000余人沿浙赣铁路东段推进,目标直指兰溪。当时国民党第三战区下令各部队开展游击作战,阻止日军进攻。 执行这次任务的是工兵副营长黄士伟,时年21岁,重庆人。他16岁入伍,在江西陆军工兵学校接受过专业爆破训练,有丰富的实战经验。 当时部队准备销毁一批从美国运来的4号反步兵地雷,避免被日军缴获。黄士伟主动请缨,申请用这批地雷执行伏击任务。 黄士伟选择的伏击地点位于兰溪城北一处小山坡,这里地势较高,视野开阔,距离城区约2公里,是理想的观察哨位。 传统的反装甲地雷通常布设在道路中央,针对车辆履带。但黄士伟采用了不同策略:将60枚地雷全部埋设在道路两侧的高地上。 这个布雷方案基于对日军指挥习惯的分析,日军中高级军官习惯选择制高点观察战场,通常会离开车辆徒步登高。 5月28日凌晨,酒井直次按计划抵达兰溪前线,他带领参谋人员来到城北山坡,准备观察地形部署攻击。 上午7时许,酒井直次等人踏上山坡时触发地雷,连续三次爆炸造成酒井当场重伤,随行的4名参谋也不同程度受伤。 日军医官立即展开救治,但在转移过程中再次触发地雷装置。酒井直次最终因伤势过重死亡,年仅52岁。 酒井直次的死亡对日军造成重大打击,第15师团被迫暂停攻势,重新调整指挥系统,为中国军队争取了宝贵的调整时间。 这次伏击成功的关键在于战术创新,黄士伟没有按照教科书式的布雷方法,而是根据敌军行为特点制定针对性方案。 从技术角度看,4号地雷采用压发引信,踩压力达到15公斤即可引爆。在松软土质中埋设深度通常为地雷厚度的三分之二。 黄士伟在山坡上选择了6个关键位置,每个位置布设10枚地雷,形成多重杀伤区域。这种布局确保无论从哪个方向登山都会触雷。 事后统计,这次伏击共消耗地雷60枚,造成日军死亡5人、重伤3人。按照当时的装备成本计算,投入产出比极高。 酒井直次死后,日军严格封锁消息,直到战后盟军从缴获档案中才证实这一事件。日军内部将此列为“作战事故”,避免承认被中国军队成功伏击。 这次作战展现了中国军队在装备劣势下的战术智慧。面对敌强我弱的局面,基层指挥员通过创新思维实现了以小博大。 黄士伟战后升任营长,继续参与抗战,1945年他随部队参加了湘西会战,表现出色。新中国成立后转业到地方工作。 兰溪当地至今保留着这处战斗遗址,山坡上现在是一片茶园,但老一辈村民仍能准确指出当年的爆炸地点。 从现代军事角度看,黄士伟的战术思路体现了“知己知彼”的作战原则。通过分析敌军行为模式,找到了对方的行为盲区。 这个案例也说明了地雷武器的战术价值,作为一种被动防御武器,地雷在合适的战术运用下能够发挥超出预期的效果。 当年那场伏击距今已经80多年,但其中蕴含的战术智慧仍有现实意义。在信息化战争时代,这种因地制宜的创新思维依然值得学习。 如果你是当时的指挥官,面对装备和兵力都处于劣势的情况,会选择什么样的战术来对付优势敌军? 信源: 中国新闻网——黄士伟:布雷炸死日陆军史上首个殒命战场师团长