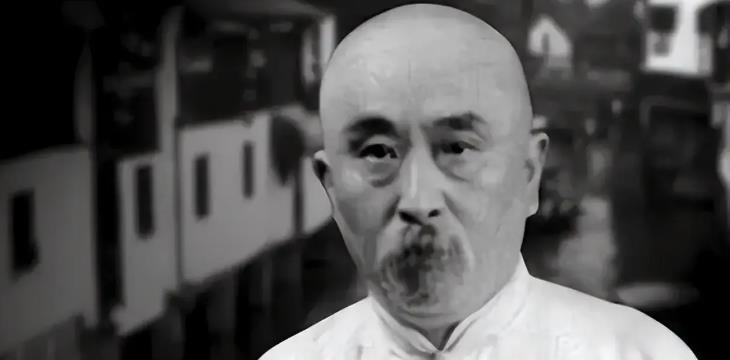

1910年,晚清神医自称梦到未来的新中国,没有租界和治外法权,到处高楼大厦,飞船送人上月球,实现了“社会主义”,鲁迅说他胡说八道… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1910年,上海黄浦江边的街巷仍弥漫着旧帝国的气息,汽笛声自外滩传来,黄包车在青石板路上滚动着车轮,沿街行人身着长衫,低眉穿行于中西交织的城市边界。 一位叫陆士谔的郎中,每日在豫园附近替人把脉,夜晚归家时,总习惯挑盏油灯,摊开宣纸,用毛笔写下那些他在脑海中翻涌不息的幻想。 他出身于江南的中医世家,自幼耳濡目染传统医理,成年后扎根上海,靠医术谋生,日子算不上富裕,却也清闲有致。 彼时的中国正处于积贫积弱的泥淖之中,列强分割下的租界如同暗礁,断裂了城市的脊梁,在这样的时局中,一个小人物的梦竟离奇至极。 他写下了一部名为《新中国》的小说,故事中的主角在酒醉之后入梦,梦见自己来到了几十年后的上海。 那是1951年,一个崭新的国度展现在他面前,地铁穿行地下,大桥横跨黄浦江,浦东成了博览世界的展馆,国家实现了制度革新,人民获得了前所未有的尊严与平等。 这些描绘,在当时被视作狂想,社会主义尚无雏形,全球尚无以此体制立国之先例,何况中国还在满清的残喘中苟延残喘,陆士谔的设想突破了认知的边界。 小说出版之初,引来不少非议,甚至被鲁迅指斥为虚妄不实,他所构建的世界,在主流文化视野中既不符合“启蒙”之需,也不具备“批判”之锋,似乎只是一个做梦人的浪漫自语。 可这个梦并非无源之水,陆士谔在上海街头行医多年,接触洋行职员与码头工人,也常在书铺中翻看译本新书,他的弟弟供职江南制造局,为他带回许多西方工业科技的见闻。 他的妹妹早年参与《天义报》的编辑,这份杂志曾翻印过最早传入中国的《共产党宣言》节选。 据后人回忆,正是这段内容最早触动了陆士谔对于未来制度的想象,他不曾出国,也未接受系统的现代教育,但他从日常中的碎片中,拼凑出了关于未来的图景。 他写地铁,是因为听说过伦敦早已有此设备;他设想浦东开发,是因觉得那片芦苇滩地紧邻码头,却长年荒废,实在可惜;他写女性执掌金融事务,是因自己的夫人精明强干,胜过许多男性;他构思博览会,是听友人说起巴黎世博的盛况。 他将耳闻、亲见、想象与渴望揉合在一起,用小说的形式完成了一次对未来中国的凝视。 时间向前推移百年,2010年,上海世博会在浦东举办,黄浦江上南浦大桥横亘两岸,地铁一号线穿梭于城市之下,彼时彼景与《新中国》中的设想相互重叠。 中国的探月计划早已展开,女性在经济生活中的参与度与影响力显著提升,法治、教育、城市建设早已跨越旧时代的束缚。 那本当年被嘲笑为“痴人说梦”的小说,其内容竟多有兑现,这不仅是某种文字的胜利,更是一段想象力对抗现实困境的隐秘胜出。 书籍的版本如今在图书馆的特藏室静默陈列,一些旧版本的空白处,有人在不同时期写下批注,1937年,有读者写下对倭寇入侵的愤怒与讥讽。 2010年,有志愿者贴下纸条,表达对那位作者的敬意,这些文字跨越历史的鸿沟,如同灯塔般回照那个百年前的深夜,一个郎中趴在桌前写梦的身影。 在陆士谔逝世前的数年,他时常独自走在黄浦江畔,彼时大桥未建,地铁无踪,但他笔下的上海已然具象在纸上。 他未曾自称预言者,也从不认为自己拥有预见未来的神力,他只是相信,总有一个世界,是值得中国人向往与追寻的。 当年被批评为不着边际的小说,如今成了研究城市发展与中国现代想象力史的重要文本,那些曾被视作幻想的构想,逐一变为现实。 而所有的变化,都始于那个充满裂痕的年代,一位中医在暮色下写下的一个梦,不是所有梦都会成真,但在最艰难的年代,敢做梦的人,往往已经跨出了历史的界限。 陆士谔的故事,不是神迹,而是一种关于信念与坚持的隐喻,他证明了,哪怕身处衰败与迷茫,只要尚能书写,未来就未曾彻底关门。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中华人民共和国外交部:《陆士谔的百年世博梦》 百度百科:《新中国》(2009年中国友谊出版公司出版图书)