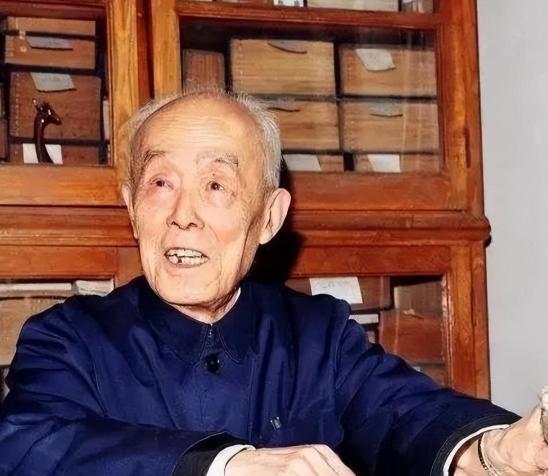

两次患癌却能活到98岁,季羡林告诫:人到晚年,拖垮身体最快的方式,不是抽烟、喝酒,而是常做这2件事情。 大家猜猜是什么,一起评论区唠唠! 你敢信吗?当时医生都说他活不过几年,可他偏偏又多活了8年! 他就是季羡林,一位精通12门外语的学术泰斗,当医生宣布诊断结果时,大家都认为这位饱经风霜的老人即将迎来人生终点。 可季羡林却表现出异乎寻常的平静,仿佛这只是生命中的一个普通节点。 面对癌症,他既没有惊慌失措,也没有消极等死,住院期间,他依然保持着雷打不动的作息规律——每天四点起床,开始新一天的读书、写作和翻译工作。 在同龄人都在为养生之道绞尽脑汁时,季羡林却独辟蹊径。 他认为,老年人最大的健康杀手不是疾病本身,而是大脑的闲置,于是,他让自己永远保持忙碌。 即便在医院病房,他的床头也总是堆满了各类书籍,他说,人一旦闲下来,大脑就会加速老化,所以他始终保持着高强度的脑力劳动,把翻译外国文学、写随笔当作生命的续航剂。 这种保持大脑活力的方式,在医学上也得到了证实。 研究表明,持续的认知活动能显著延缓大脑功能退化,降低老年痴呆的风险,而季羡林用自己的经历,完美诠释了这一点。 他不仅维持着学术研究,还培养了多种兴趣爱好,在很多人眼中,重病老人就该卧床休养,但季羡林偏偏反其道而行。 他说,人老了最怕的就是闲着,闲出来的病比真正的病更可怕。 但这种始终不让大脑“休假”的生活态度,却成为了他抗击癌症的重要武器。 医生们惊讶地发现,这位“不安分”的老人,癌细胞的扩散速度远低于常人,整体状态也比同龄患者好得多。 除了保持大脑活跃,季羡林还有一个特别的养生之道:不嘀咕。 在他看来,老年人最大的隐形杀手是情绪积压。 许多老人喜欢反复念叨过去的不快,把生活中的烦恼反复咀嚼,季羡林却选择了不同的方式,他把负面情绪当作过眼云烟,从不在心里反复纠结。 这种处理情绪的智慧,源于他的人生阅历。 年轻时,他经历过政治风波,被批斗、下放劳动;晚年又遭遇丧妻之痛,与独子关系破裂,这些打击足以压垮一个普通人,但他选择了豁达面对。 他在日记中写道:“人生的痛苦不在于遭遇什么,而在于你怎么看待它。”这句话背后,是他对生命的深刻理解,因为他发现,那些整天愁眉苦脸的老人,身体状况往往比实际年龄更差。 而医学研究也证实,长期的负面情绪会导致内分泌失调,降低免疫力,加速衰老,季羡林通过自己的方式破解了这个难题——把烦恼当即抛开,不让它们在心里生根。 就这样,他建立起了自己独特的生活节奏:早起读书,持续创作,保持兴趣,心态平和。这种生活方式,让他在与癌症的对抗中占据了上风。 一直到98岁离世,季羡林的思维都保持着惊人的敏锐,他用自己的经历告诉世人:真正的长寿不是靠数不清的保健品,也不是靠过度的养生,而是源于永不闲置的大脑和始终舒展的心态。 这份生命智慧,超越了简单的养生之道,说白了,活到老,学到老,心态好,才是延年益寿的真谛。 诚如医学界所言,季羡林的案例,是一个完美的心理-生理互动范例,证明了积极的生活态度和持续的脑力活动,对延缓衰老具有不可替代的作用。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢!