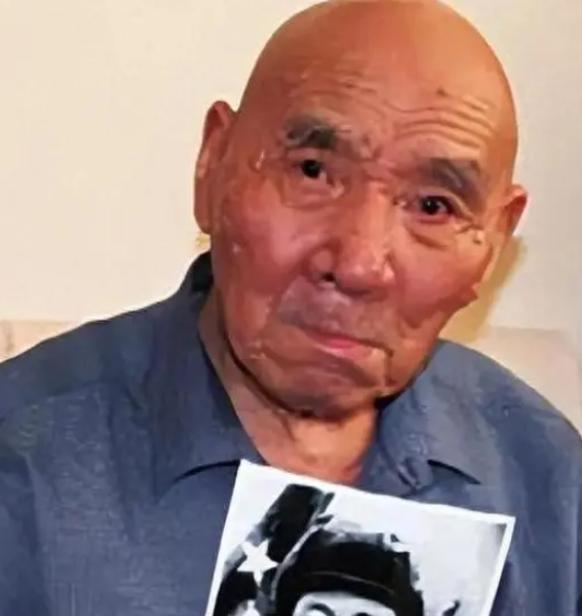

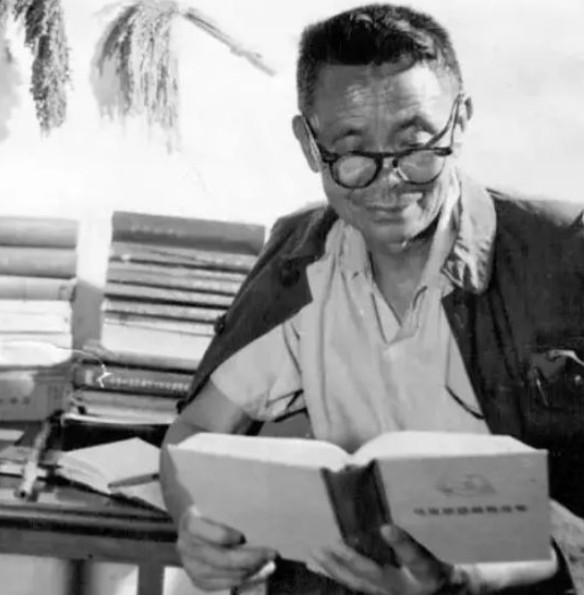

开国少将之子被判死刑,父亲得知后,给省委送了8个字去 熊应堂这名字,在那个年代不算陌生。打小吃尽苦头,年轻时干过理发匠,后来扛上枪,从红军一路走到了开国。 二十出头上战场,枪伤炸伤都不稀奇,凭着命硬和骨头硬,成了红四方面军的团长。 后来抗战打响,他又是主力,等到解放战争那几年,更是前线少不了的人。 淮海、渡江、解放上海,哪一仗没他的影子?建国之后,他去了浙江,干过军区司令,也兼过省委书记,手握实权。 很多人讲他是铁汉,公事公办,不给情面。 但没想到,真正让他难以下决心的,不是在战场,也不是官场,而是自己家里的一对双胞胎儿子。 那对双胞胎,一个叫熊紫平,一个叫熊北平,是他和妻子颜露最宠的孩子。 七个子女当中,就这两个最不让人省心。他们1952年生,正好是父亲在浙江最忙的时候。 打从小吃穿不愁,家里佣人司机伺候着,大院里的人谁不知道“二熊”的名字。可惜不是好名声,是怕他们闹事。人家孩子上学,乖乖写字读书,这俩不是打同学就是顶撞老师,成绩一塌糊涂,风评全靠家里撑着。 他们打了人,家属去找学校告状,学校怕得罪“熊司令”,能推就推;邻居家的小孩挨了揍,家长敢怒不敢言,只能把孩子领回家避着走。 熊应堂整天忙着公务,对家里的事并不太清楚。 教育子女的事落到妻子颜露头上,可她本就心软,又迷信“官二代不能受委屈”的那一套。 孩子闹事,她反倒说别人欺负他们;孩子蛮横,她还替他们撑腰,说他们是“有骨气”。 这种惯出来的性子,外人看得明白,家里却无人能管。 他们从小生活在特权中,渐渐就觉得自己跟别人不一样,想做什么就可以做什么。 后来听说俩孩子实在管不住,熊应堂也火了,把他们塞进军营,想着让部队里的纪律磨一磨这股邪气。 可惜,军营也不是铁打的清规戒律。 当时谁不知道他们是谁的儿子?连带队的连长都不敢凶一点,怕得罪了上头。 他们在部队里比在外面还放肆,打架、顶撞、胡来一样不少。 管不住,领导干脆把他们“安置”到地方工厂,说是锻炼,其实是放一马。 可到了工厂,他们照旧我行我素,不干活也没人敢说,成天和地痞流氓厮混,专挑厂里的女青年下手。 年轻姑娘进了他们圈子,不是被骗就是被吓,结果只有一个——脱不了身。 这种事不是一两回,而是年年不断。 据后来的调查,仅仅几年时间,受害的女青年就超过百人。 有的被哄骗,有的被威胁,有的甚至事后怀了孕,整个人垮了,家庭也毁了。可这些姑娘和她们的家属,大多不敢声张。有的跑去告状,反被警告“不要乱说”;有的只敢给省里写匿名信,希望能有人伸出手来管一管这对无法无天的“少将之子”。 直到1979年,局势开始变了。 改革开放的春风吹起来,社会风气逐渐清朗,一些地方干部开始正视问题。 浙江当时的主要领导收到大量举报信,信里密密麻麻写着“二熊”的种种恶行。 看得出,群众早已忍无可忍。 新班子对待这种问题也不再遮遮掩掩,拍了板,直接下达了拘捕令。 消息传出来的那几天,杭州那片大院都炸了锅。 有人说这是“天理昭昭”,有人说是“迟来的正义”,还有人干脆敲锣打鼓庆祝,像过节一样。 不少当年吃过亏的家庭,终于等到了一个交代。 “二熊”被逮捕那天,百姓在附近围观,一些人还在偷偷鼓掌。可两兄弟根本不当回事,认为就算进了看守所,也不过是走走过场。 他们心里有底,以为父亲那边会出面保他们。 等来的不是保护伞,而是八个字:犯了法,杀了吧。 传言说,熊应堂在得知二子被捕后,没找人活动,也没提“从轻发落”,只让人带了封信到省委,就那短短的一句话。 很多人听说这事时,是不信的。 哪有当父亲的,会这样对亲儿子?可事实就是如此。他什么都没说,只交代要依法处理,绝不干预。 后来开了公审大会,法院判决熊紫平死刑,立即执行;熊北平死缓,进了监狱不到两年,被狱友打骂,羞辱不断,最后自杀了。 一对双胞胎,一个被枪决,一个含恨而终。 从权贵之后到阶下囚,这步走得不算突然,是他们一步步自己走出来的。 “二熊”案成了全国第一个“红二代伏法”的例子。 也正因为他们身份特殊,才引发那么大的关注。这起案件让很多人意识到,权力再高、背景再硬,也有撞上法律的一天。 从某种程度上说,这不是一场单纯的刑事审判,更像是一次制度对特权的正面回击。 而熊应堂的态度,也成了议论焦点。 他没有护短,没有说情,用自己的沉默,成全了法律的尊严。 有人说他冷血,也有人说他刚正。但了解他一生经历的人知道,这其实是他最痛的一次决定。 打了一辈子仗,守了一辈子纪律,到头来亲手送别了两个儿子。 他不是不痛,只是知道,法律必须站在所有人之上,即便是自己的骨肉也不例外。