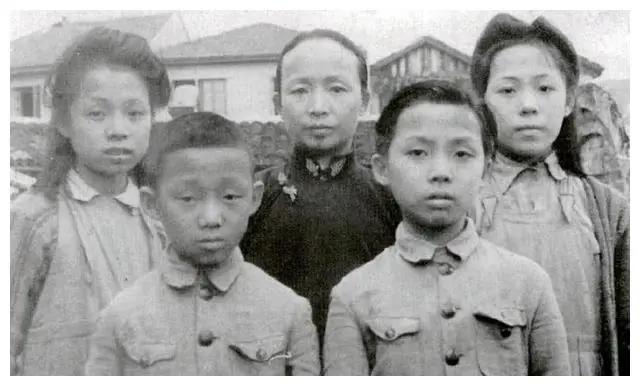

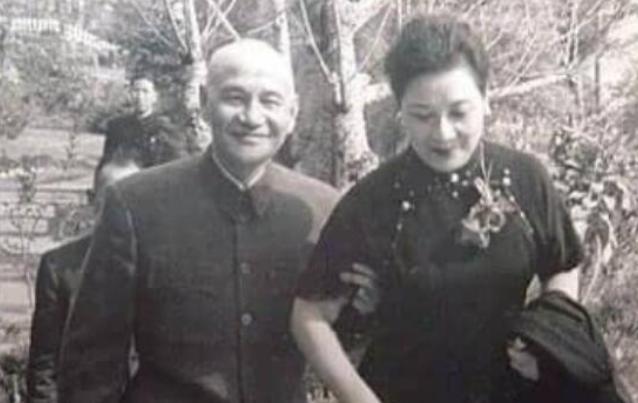

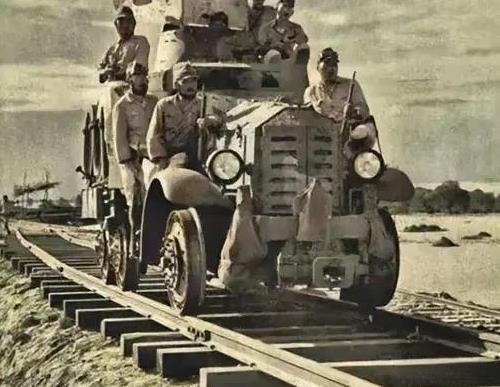

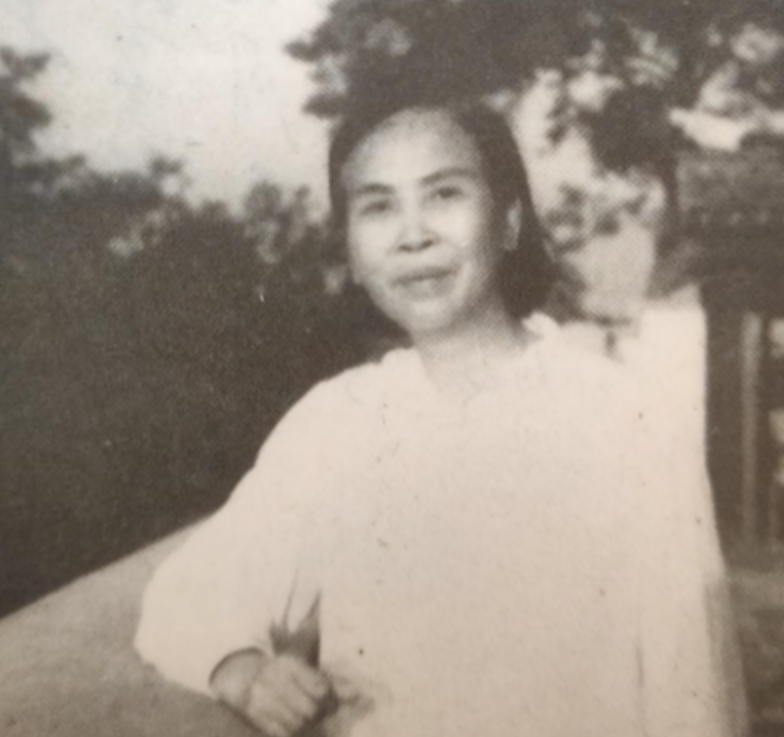

1949年,谢晋元的遗孀向陈毅要了一个房子,陈毅就把吴淞路466号送给她,几天后,有人看到,她带了七八个年轻男子一起入住! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这事乍一听感觉有些不可思议,但真相却戳得人心窝子发烫。那些被凌维诚接进吴淞路466号的男人,不是别人,正是当年跟着她丈夫谢晋元死守四行仓库的“八百壮士”! 战火里捡回条命,胜利了生活反而没了着落,成了上海滩流落街头的可怜人。凌维诚看着眼前这些曾经热血报国、如今形容枯槁的汉子,眼泪就在眼眶里打转。 她想起丈夫的身影,心头一紧,话掷地有声:“你们的团长不在了,我这团长夫人还在!有我一口饭吃,就绝不叫你们睡马路!” 这句话给那群无家可归的老兵,撑起了一片天,谁能想到这位坚韧如铁的团长夫人,原本是十里洋场的上海千金。命运的转折,早在她接到丈夫谢晋元死讯的那天就开始了。 那是1941年,谢晋元在孤军营遇刺身亡的消息传到广东乡下,那个瞬间天塌地陷。她还记得丈夫临走前的话:“等打跑了鬼子,我回来接你们!”那句话,成了支撑她活下去的唯一念想。 可谁能料到,胜利遥遥无期,丈夫以身殉国的噩耗先一步抵达。扔下她一个弱女子,上有公婆要奉养,下有四个年幼的娃要拉扯,连痛哭一场的时间都是奢侈。 凌维诚的世界彻底变了,她脱下精美的丝绸旗袍,换上粗布衣裤,握惯了书本、钢琴的手,生生被锄头磨破了掌心。 国民政府那边倒是来了人,递上了老蒋和宋美龄签名的电报,还有5万法币抚恤金。看着是老厚一沓,可那点钱在飞涨的物价面前,养活一家八口简直杯水车薪。 好不容易熬到了1945年鬼子投降了,凌维诚卖掉家中最后的薄产,带着孩子们一路辗转回到魂牵梦萦的上海。可上海没有她的丈夫了,只有冰冷的墓碑。 四行仓库的硝烟仿佛还在眼前,丈夫浴血奋战的样子刻在她心上。一个念头变得无比清晰:得找到那些和丈夫同生共死的“八百壮士”!为了告慰丈夫的英灵,也为了那份刻骨的袍泽之情。 她做了件干脆的事,在报纸上登了启事。堂堂“八百壮士”团长夫人的名号一登出来,像在深水里投了颗石头。没多久,那些散落各处的孤军营老兵们,一个个闻讯赶来了。 凌维诚看到他们那一刻,心都碎了。哪里还有什么威风凛凛的抗战英雄?全是衣衫褴褛、面黄肌瘦、靠扛包拉车捡破烂勉强度日的可怜人! 都是跟着丈夫从死人堆里爬出来的兄弟啊,凌维诚抹掉眼泪,铁了心要把丈夫的担子接过来。她想起了蒋委员长夫妇当初的信誓旦旦,带着希望跑去南京求援。 结果现实狠狠打了脸,别说见蒋介石本人,就是那些衙门里的门槛,比四行仓库的墙还难爬。跑断了腿,好话听了一箩筐,就是不见真章。 上面有人“委婉”暗示:这帮老兵要肯加入国军去打“剿总”(打内战),前程好商量。可这些在四行仓库拿命跟日本人拼过的汉子们,骨头硬得很,哪肯把枪口对准自己同胞? 她算看清了,靠谁不如靠自己!凌维诚骨子里那份上海女人的精明能干发挥了作用,她豁出脸面,低声下气四处托关系,到处找门路。给有点手艺的老兵介绍做小买卖、当店员;组织大家伙儿一起想办法。 她牵头,那些老兵们出力,硬是创办了个“孤军工业服务社”。她带着一帮残兵老弱,没日没夜地干,勉强糊口。 但这点自救,哪够填饱那么多张等着吃饭的嘴?房子的租金、老兵的吃穿用度、孩子的学费,像几座大山压得凌维诚喘不过气。 1949年的上海解放后之后,凌维诚抱着最后一丝希望,提笔给新上任的上海市长陈毅写了一封信。 她讲述了抗战胜利以来自己的坎坷遭遇,详述了如何艰难收留、安置谢晋元旧部的经过,特别说明了当时他们栖身的吴淞路466号以及借用谢晋元墓地周边空地的情况。 铁骨铮铮的革命军人,陈毅对谢晋元和“八百壮士”死守四行的壮举无比敬佩,对这位抗日英雄遗孀的信自然高度重视。 陈大市长没有开空头支票,迅速作出指示:同意将吴淞路466号及谢晋元墓地周围的部分用地,正式拨给凌维诚及其家人使用,用于安置他们及部分生活困难的孤军官兵。 不光给了地方,还减免了相关费用,实实在在减轻了凌维诚肩上的重担。 这才有了开头那一幕—凌维诚把七八个无家可归的老兵,接进了吴淞路466号这个崭新的、属于他们的“家”。 这里,终于成了这些漂泊半生的老兵最后温暖的港湾。生活稳定后,凌维诚也被安排了力所能及的工作,孩子们也能安心上学了。压在心头多年的大石头,总算落地。 但凌维诚的心,从未真正离开过那些像她亲人一样的孤军官兵,她一直尽己所能地照料着他们。 在她的坚持下,这份超越了血缘的守护,温暖了许多孤寂的老兵岁月。 那些在吴淞路466号窗台边沉默抽烟的老人,就是她生命中沉重的责任,也是她对抗战记忆最深情的挽留,对丈夫未完成使命最执着的延续。 信息来源: 母亲凌维诚:从上海小姐到谢晋元夫人《档案春秋》