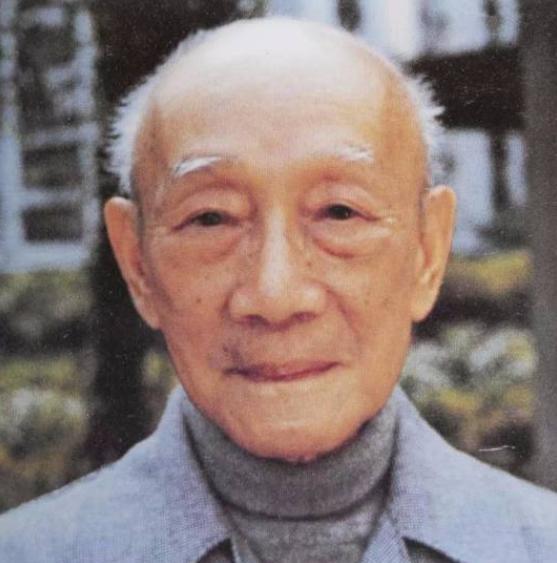

1907年,林风眠母亲被族人抓去“沉塘”,年仅7岁的他抓起菜刀就冲向了人群,大声怒吼道:“谁敢欺负我母亲,我砍死他!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1907年夏日的一天,广东梅州的小村庄上空压着一层闷热的阴云,村口的水塘边,一位女子被五花大绑,脸上没有哭泣,却透着沉沉的绝望。 围观的人面无表情,仿佛行将执行的不是一条人命,而是一种“清规戒律”的仪式,就在众人准备将那女人推入水中时,一个七岁的孩子从人群中挤了出来,他手中高举一把厨房用的菜刀,冲着所有人扑了上去。 那是林风眠,他出生在一个并不富裕的石匠家庭,父亲是个残疾人,脾气暴躁又多疑,母亲是爷爷用银钱“买”回来的媳妇,不识字,在村里备受排挤。 林风眠自出生起便体弱多病,曾几次被医生断言活不长久,父亲对他毫无耐心,甚至一度主张将他遗弃,但母亲却执意守护住了孩子,即使还在产后虚弱的时日里,她也一手护着婴儿,逼退了意图“处理掉”孩子的家人。 她是林风眠人生中第一个港湾,母亲靠在染坊做工维持家计,每日染布、晾布,指甲被染料侵蚀得脱落,双手常年皲裂,她的生活清苦沉重,却始终在林风眠面前保留几分温柔,有时母亲会带他一起去染坊,那些红蓝绿黄的颜色在林风眠幼小的心中,留下了最初的印象。 但这段母子间脆弱的温情,并没能抵抗得了村中人情冷漠的冲击,母亲在染坊中,被人传出与老板关系暧昧,哪怕事实如何无人深究,外乡人的身份和多年的歧视已足以让她遭受最严厉的惩罚。 “沉塘”,一种古老而残酷的村规,被迅速执行,林风眠那天抢过家中的菜刀,冲向水塘边时,年仅七岁,他的手在发抖,眼中却没有一丝畏惧,他冲撞人群,怒吼着挥舞菜刀,哪怕对方是壮汉也毫不退缩。 在短暂的慌乱与压抑之中,族老最终退让了一步,没有真正将母亲处死,却也强迫她即刻离村,从此这位女子像被从族谱中抹去一般,再无音讯。 没有了母亲的庇护,林风眠愈发沉默寡言,不再与人多语,常常独自坐在地上,用树枝在泥地上涂画,他用画替代哭泣,用画来记住他无法改变的过去。 后来靠着母亲早年积攒的一点积蓄和父亲断断续续的资助,林风眠开始了求学,他的才华在梅州中学展露无遗,尤其是绘画方面。 他的一位老师发现了他用线条表达情绪的能力,给予极大的鼓励,在这段时期,林风眠将大部分课余时间都投进画中,他的作品既不完全是传统的中国风格,也未照搬西方技法,而是试图寻找某种新的表达方式。 他笔下的人物线条简单,却能唤起观者内心隐秘的共鸣,尤其是仕女形象,那些女性的眉目间总藏着几分说不清的伤感,如同记忆中母亲低眉无语的模样。 1919年,林风眠得以前往法国留学,在巴黎美术学院学习期间,他接触了西方系统的艺术理论与技法,也目睹了无数大师的真迹,可他始终未曾割断对故乡的牵挂。 他用西方的色彩技巧画水墨中的芙蕖,将印象派的光感引入山水之中,他始终试图找到一个桥梁,把那些曾埋在心底的苦难与远方学到的技艺连接起来。他说不出口的悲怆,便藏进了作品的灰调之中。 即便成名多年,他仍不断回望那年水塘边的午后,他的画里频频出现水、沉木、远影斜阳,那些景物或许只是背景,却总牵引着观者去想象一个失声痛哭的孩子。 他一生中几次在不同作品中描绘低头的女子形象,线条柔和中带着微微的紧张,似乎在与看画之人无声对视。 1991年,林风眠在香港逝世,人们整理他的遗作时,发现了许多未署名的画作,那些仕女的眼睛似乎都在凝视远方,凝视着那年夏天一个小孩握刀冲出的池塘边。 林风眠的艺术是一场不甘沉默的抗争,从一个挥刀护母的孩子,到一位融合中西的画坛先行者,他从未停止与命运较量,他的画笔不仅描绘了色彩的层次,更记录了一个人在失根之后,如何在艺术中重建灵魂的历程。 信源:钱江晚报——晚潮|林风眠:毕生为“中西融合”而“摸索”