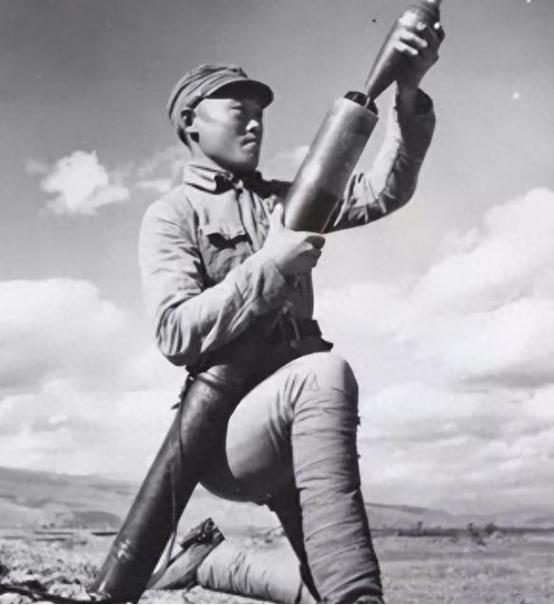

1974年冬,杨得志将军踏上湖北江陵的土地,只为探访一位久未谋面的老战友——侯礼祥。 寒风刺骨,他站在江陵县一处简陋的农舍前,敲响了那扇破旧的木门。门吱呀一声打开,一个身着黑色棉袄、左腿微跛的老者映入眼帘。 杨得志愣住了,眼前人虽满脸风霜,但那熟悉的眼神却让他心头一震:“老侯,真的是你!” 这一刻,尘封多年的记忆如潮水般涌来。那是长征路上生死与共的战友,是腊子口战役中救他于危难的“突击队长李祥”。 可为何老战友会被误判身份,甚至背负不白之冤?这一趟探访,不仅仅是一场老友重逢,更是揭开侯礼祥身份误判始末的起点。 今天,就让我们一起走进这段鲜为人知的历史,感受那份跨越数十年的战友情和真相背后的辛酸。 时间倒回到1935年,红军长征途中的腊子口战役。那是红一军团一师最艰苦的一战,敌军据守天险,火力凶猛,杨得志所在的部队被困在山谷中,弹尽粮绝,形势危急。 就在生死攸关之际,一个名叫“李祥”的突击队长带领小分队从侧翼突袭,硬是用手榴弹炸开敌军防线,救出了被围困的杨得志和战友们。 那一天,硝烟弥漫,杨得志握着“李祥”的手,感激地说:“兄弟,今日之恩,没齿难忘!”“李祥”只是咧嘴一笑,露出一口黄牙:“都是自家兄弟,谈啥恩不恩!” 然而,战后因战事紧急,两人未及深谈便匆匆分开,杨得志只记得档案上登记的名字——“李祥”,却不知此人真名侯礼祥。因方言口音和手写误差,档案中留下的名字成了日后身份误判的根源。 1941年,湖北江陵县正值日伪势力清乡运动最猖獗的时期。侯礼祥早已从红军战士转为地下党情报员,肩负着为中共江汉地委传递情报的重任。 为了掩护身份,他不得不接受伪政府安排,表面上担任保长一职,实则暗中为地下党收集情报、接头联络。 那时的侯礼祥,过着双重人生。白天,他戴着破旧的八角帽,在村里巡逻,装作唯唯诺诺的“伪保长”;夜晚,他却躲在破屋中,借着微弱的油灯,接收神秘电台信号,将日伪军布防图一笔一划抄录下来。 村民们只当他是“汉奸走狗”,却不知他曾数次冒死将情报送出,挽救了无数同志的性命。 然而,这种双重身份也埋下了隐患。1943年,伪政府内部警戒名单上出现了“侯保长”的名字,怀疑他是地下党卧底。 战后,这份名单被误解为“汉奸证据”,侯礼祥的身份被彻底质疑,甚至连党组织内部也有人对他产生怀疑。 他左腿上那道贯穿伤——1939年反扫荡战斗中留下的伤痕,以及随身被褥中缝着的褪色红布五角星,都无法证明他的清白。那段岁月,他选择了沉默,独自承受着误解与冷眼。 1974年,杨得志将军在一次偶然的机会中,从老战友口中得知“李祥”可能还活着,且就在湖北江陵县。 他心潮澎湃,立刻决定亲自前往探访。到达江陵时,寒风呼啸,气温低至零下5℃。侯礼祥的家简陋得让人心酸,屋内只有一架铸铁煤炉,散发着微弱的暖意。 他身着黑色棉袄,肘部还打着灰布补丁,见到杨得志时,眼神中满是惊讶与复杂。 “老杨,你咋来了?”侯礼祥的声音有些颤抖,多年未见的战友突然出现,让他既激动又不安。 杨得志拍着他的肩膀,哽咽道:“老侯,这些年苦了你!我一直以为你叫‘李祥’,没想到档案出错,害你受了这么多委屈!” 那一晚,两人围着煤炉促膝长谈,回忆起腊子口战役的点点滴滴,也聊到侯礼祥战后的遭遇。 杨得志这才得知,侯礼祥因“保长”身份被误判,甚至连伤残军人证明书都迟迟未发,直到1975年才补发。他心痛不已,当即决定为老战友正名。 杨得志回到部队后,立即联系湖北省军区,启动档案交叉比对系统。通过延安抗大第三期学员合影和中央军委战史研究室《长征战役详录》的记载,终于确认“李祥”即是侯礼祥。 甘肃迭部县腊子口战役遗址纪念碑上,也赫然刻着“突击队长李祥”的名字,这成为关键证据。 此外,江陵县博物馆保存的《伤残军人证明书》和武汉军区政治部1981年编印的《老红军访谈录》手稿,也为侯礼祥的身份提供了佐证。 1974年底,侯礼祥的身份终于得以平反,他被确认为老红军,恢复了应有的荣誉。 侯礼祥平反后,杨得志又多次前往江陵探望,每次都带去一些生活用品,陪老战友聊聊往事。 侯礼祥晚年常对人说:“老杨这一趟来,不光是救了我的名声,更是救了我的心。这些年,我不怕苦,就怕没人信我。” 2003年,侯礼祥去世,随葬的还有那顶破旧的八角帽——那是他在地下党时期最珍贵的记忆。